近日在一个行业微信群里,有人转发了一条链接,说的是大连理工大学要把建筑学专业由5年制改成4年制,核心原因是“招生困难”。

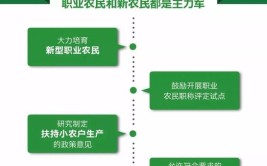

其实如果留意相关,近些年来有些建筑院校已经开始行动,比如作为建筑“老八校”的清华、同济、哈工大、西建大等,都已经通过不同形式完成了建筑专业四年制变革。

△建筑学专业A+学科院校/图:软科排名

某种程度上,这都是房地产及相关产业下行的一种投射。

近几年来,随着互联网等新兴行业的不断崛起,建筑行业的岗位并不“吃香”,不论是做工程造价、土木工程还是建筑设计,都要和房地产打交道。

即使是在高考中脱颖而出成为那1%的985学子,在披荆斩棘读到研究生学位后,依然要奔赴全国各地那“与世隔绝”的项目工地驻场,经历风吹日晒。

不少人提出质疑:建筑行业现在还能入场吗?

作为一名“古早工程人”,笔者当然明白这个行当里会有“坑”存在,但似乎也远没到“下工地”就跟“下地狱”一样惊悚的地步。而且“纸上得来终觉浅”,这个行当里的多数工作岗位,都或深或浅需要有工程实践的历练。

因为无论是在学校里专业学习还是工作后拿到所谓《工程管理手册》这样的“葵花宝典”,都还是“理性认识”的那一部分。这些知识再烂熟于心,也要通过工程实践补上“感性认识”那一课,去积累那些无法转化为“知识”的经验。

洗心换骨,“阵痛”中的建筑行业

最近这几年,跟房地产、建筑相关联的,似乎只有企业暴雷、资金链断裂、楼盘烂尾、购房者集体维权、大规模裁员、破产重组这些内容,早已是万劫不复的状态。

但如果换一个角度,再来审视房地产、建筑业的产业状态,结论或许会有所不同。

比如今年3月7日,住建部部长倪虹在2023年全国两会“部长通道”答问时说到:住房和城乡建设领域承担两个支柱产业一个是建筑业,2022年增加值占GDP6.9%;另一个是房地产业,2022年增加值占GDP6.1%,两个支柱合起来占13%。把两根柱子稳住,对稳定经济大盘有重要意义。要充分发挥国民经济“顶梁柱”“压舱石”作用,自觉担当稳定宏观经济大盘使命责任。

△截图自住建部管网:"建筑业是重要的基础产业"

此前住建部也列过一组数据,即“456”:房地产的相关贷款占银行信贷的40%,房地产的相关收入占地方综合财力的50%,居民财富60%在住房上。

所以这个正在进行深度盘整的行业,分量还在。只是它需要从过去十年“虚火旺盛”的状态平复下来。这个行业是民生行业的一个基石,平稳有序发展才是常态。那种“豕突狼奔”的状态,本来也是重心不稳。

从笔者个人自身感受来说,这几年的房地产、建筑业形势,也没有比二十多年前千禧年前后的形势更差。行业的现状不是我的“天花板”,只有能力才是。

过去十年笔者身边从事房地产相关行当的同学、朋友和同事,真正完全脱离这个行业的人只是极少数。而且即便不是从事本业,往往也是在相关行业比如装修、物业、租售等航道上开拓。

建筑行业,仍然在给普通人发展机会

房地产和建筑相关行业,绝大部分岗位的核心知识,都不是那种高不可攀的尖端科技,相对易于掌握。所以来自学历的落差,未必就一定会折射在职业能力上。这对于许多第一学历平平的从业者来说就是机会所在。

作为一名普通的房地产或建筑从业者,经过长期的实践和学习,通过不断学习和积累经验,自身的专业水平和竞争力就会得到提高。

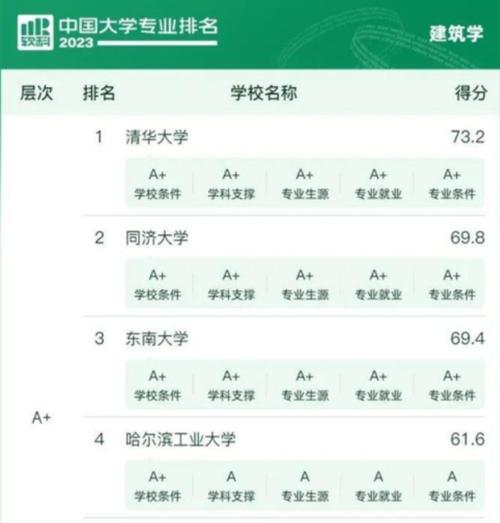

此外,这个行业的职业资格证书制度,也为在职人员提供了一种弥补学历不足的可能。身边这种活生生的例子太多了,他们都是通过“职业资格”这一路径,通过“曲线救国”实现职业关。

△通过考取职业资格实现职场突破/图:网络

尤其需要指出的是,相比于专业知识,这个行业对于一个人的综合素质和能力更为看重,这或许跟行业的如下特点有关:

1、复杂性和风险性:房地产和建筑行业涉及大量的资金、资源和人力,而且受到政策、市场等多种因素的影响,需要从业者具备较高的综合素质,包括决策能力、沟通能力、领导能力、创新能力、应变能力等。

2、长期性和连续性:房地产和建筑项目的开发周期通常比较长,需要从业者具备较好的时间管理能力、协作能力和沟通能力,可以与多个利益相关方如政府、客户、合作伙伴、供应商充分沟通,达成共识。

3、创造性和创新性:房地产和建筑行业需要不断创新和发展,以满足不断变化的市场需求和客户期望。从业者需要具备创新思维和创造性思维,才能在这个行业中脱颖而出。

综上,即便专业能力平平,但如果在沟通能力、领导能力、创新能力、应变能力等多方面具备较强的综合素质,那在这个行业里仍会找到一席之地。

雷军说:如果不是出自富贵家庭,忠诚和勤奋是你成就事业的唯一机会。

房地产、建筑业,无论纵向深度还是横向宽度,挤出虚假繁荣的泡沫,还是有“挖呀挖呀挖”的空间。

看一个行业是否有发展前景,有一个基本的判断方法:

1、这个行业的市场容量够不够大?

2、这个行业的未来增量够不够大?

3、这个行业的用户痛点解决没有?

相信每位读者内心都有一个答案,笔者只能说个人的一些判断,提升空间很大。尤其近两年接触到社区自治、社区微改造一些内容后,更是觉得在第3个判断标准上,落差太大。

文青们常说“我们走的太快灵魂没有跟上”,那折射在房地产、建筑行业上就是“房价涨的太快品质没有跟上”。我们还没有从“手工作坊”的生产方式全面迈向工业化生产阶段,设计、打造出来的产品,依然如此的简陋粗糙。这样的状态下,只有加快更新迭代淘汰落后产能,完全没有停滞不前的理由。

选择职业的关键:行业氛围

从择业入行的角度来说,评判一个专业是否值得选择,一个重要的参考指标就是就业前景。这个没什么问题,对于绝大多数人来说,这也不失为学习的动力之一。

但并非就业前景宽广就是首选,还要看自己是否能适应行业的工作氛围。这需要审视自己,认识自己,做好自我评估。评估自己的兴趣、特长、性格、学识、技能、逻辑、思维方式等等。弄清楚我想干什么,我能干什么,我应该干什么,从而最终正确评价自己。

以房地产、建筑业为例,不同的工作岗位,工作氛围迥异。在对接未来职业选择时,要认真考虑自身的个性和岗位风格是否差异太大。否则,就会让你有“入错行”的无奈。

不要小瞧这个工作氛围。如果不适应,那才是真正的一种真正的煎熬。所以做选择时要遵从自己内心的真实感受,否则即便忍得了一时,但可能忍受不了整个职业生涯。

在甲方和在乙方工作环境差很多,不同地方的预算员有的在办公室电脑算量,有的则长期驻场在工地,奔走于各项目部之间。

再举个行业内例子来说吧,比如营销、投拓、开发配套等所谓“围墙外”的工作岗位,似乎每天就是吃吃喝喝,打牌唱歌,潇洒不苦逼。但如果换做你,你真的招架得住吗?“不能只看贼吃肉不看贼挨打”啊。

而且这类工作岗位,对一个人的如下两种能力要求颇高:

1、社交能力:就是与人打交道、沟通的能力。怎样与人打交道?这个问题真是“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,综合性太强,难以三言两语表述清楚。

2、抗压能力:笔者接触到比较优秀的从事“围墙外”工作的人,他们身上一个比较有共性的优点就是抗压性。因为在围墙之外,你的“甲方”身份可能马上切换为“乙方”。你去跟各个行政部门沟通内容,许多都是“明知不可为而为之”。需要你耐着性子、硬着头皮、赔着笑脸三番五次去游说,没有一定的抗压能力,还真扛不下来。

结语

写下这篇内容时,笔者想起“下工地”的经历。上海38℃的晴热天气,确实没爬几层脚手架就已全身湿透,滋味不好受。但非如此,就不能拿到工程的第一手资料,让人缺乏底气。况且与一线作业人员相比,这点儿“辛苦”都是可以忽略不计的。

在当下这个时代,期望“毕其功于一役”过上一劳永逸的生活也未免太过理想化了。

看过一句话分享给大家:人生有两段路要走,一段是必须走的路,一段是想走的路。必须走的路先走好,才有机会走想走的路。

鲁迅也说过这样一句话:“‘一劳永逸’的话,有是有的,而‘一劳永逸’的事却极少”。真说过,不是编的。

本文系龚诚仁原创,独家来稿

转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究

本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言