文/刘凤彪 姜晓玉

摘要:人作为社会动物,每一个个体在社会群体中能够承担以及应该承担、自觉承担的责任,和一个单株植物在植物群落中的生存状态有着极大的相似之处。从生态学的意义来看,植物个体乃至植物的每一个器官都在努力生长,都在推动着植物群落的壮大。及至完成生命轮回、枝叶枯萎,也要化为腐殖营养大地,再次融入新生。同样,社会生活中的每一个人也都在尽其所能、尽展其才,为社会的发展进步贡献绵薄之力。所不同的是,人有所选择、有所取舍,有的主动、有的被动,也有极个别的人对本应承担的职责视而不见、敷衍塞责。这取决于人的价值观念、立场态度、道德情感。学校教育的意义,正是帮助学生养成正确的世界观,树立责任思维,勇于担责、乐于奉献,书写壮丽、美好的人生。而借鉴植物和植物群落的生态关系,探讨如何培养学生的非智力社会情感,弘扬社会主义核心价值观,不失是一种积极有益的大胆尝试。

关键词:植物文化,生态意义,生命教育,责任思维

△了解世界认识世界

责任是社会成员对应自己的身份,应该履行的职责或承担的义务。通俗的说,责任就是分内的事。世界上没有抽象的责任,所有的责任都是对应岗位、身份而言的。生活中,每一个人因其居于不同的位置,都有着相应的责任,比如家庭责任、社会责任等等。

由此反观植物世界,尽管植物本身没有思想意识,但仅由植物植株个体的生长成就植物群落的繁茂这一点来看,在个体之于群体的责任贡献方面,植物群落和人类社会有着惊人的相似之处。人类社会作为人类个体及其种种关系的集合,有着互惠互利、适者生存、竞争掠夺的关系;植物群落作为一定区域内所有植物的集合,同样也是通过类似的相互作用而将一定区域内的植物聚集起来形成稳定的生态系统。

而且,不管是人类社会还是植物群落,为了保证组织整体实现长期的稳定、发展,其中的个体都必须承担起服务群体的责任和义务。没有了个体的付出和奉献,群体组织的生成、生长就失去了立足点基础,就难以为继。同时,每一个个体也只有在服务群体的过程中才能实现自身的价值,每一个个体也只有在融入群体的过程中才能实现自身的成长与壮大。

从生命的维度认识责任,之于植物,是生命本能、自然法则;之于人类,是自觉意识、主动精神。这是因为在文化层面,履职尽责一方面有着外在的约束、监督,另一方面有着内在的自觉、自主,二者缺一不可。所以,责任意味着付出或牺牲,是一种自我觉醒的道德意识。

一、生命的意义在于传承、延续

有生就有死,有始就有终。生命从出现的那一个瞬间开始,就一直在向死亡迈进。个体生命的暂时性、有限性让衰老和死亡成为必然。静观自然界,每一个生命的出现,都是由生至死,最终归于平寂。然而,实际上这只是一种表象,同时也是一种假象。因为果真如此的话,生命早已终止,暗黑的世界唯有荒凉死寂,我们哪里还有机会探寻生命的真谛。

对于个体来说,任何生命都仅仅只是一个自然生长的过程,既要努力成长,也不得不面对死亡。这个过程如果单纯用时间坐标来衡量,就是一个个不同生命状态的片段或区间,也就是常说的寿命几何。所以也可以说,生命的每一步成长,也是在奔赴死亡,成长的越快也就越接近死亡。从这个狭义的角度来看,生命的迟早消失、死亡的迟早来临好比康德的二律悖反,让原本生动的、鲜活的生命充满了悲凉、辛酸和无奈。

而之所以我们今天能够畅谈生命、讴歌生活,正是因为生命并没有归于平寂。有机生命诞生以来,或筚路蓝缕,或飘然荡漾,在演化中不断变幻着样态,在传承、延续中实现了永生。

哪么,生命是怎么做到这些的呢?

那就是尽最大可能去复制自己、繁衍种群,并将这一结果演变为生命的本能、自然的法则,以此实现生命的接力和传递。

而要实现生命的传承、物种的延续,实现广义上种群生命的永生,就必须在一切生命的基因链条里,镌刻上传承生命、延续物种这一最为根本的责任密码。这是一切生命体的本能特征,自然、简单、直白、单纯,以至于让你忽视其属于“生命责任”的价值所在。

事实上,不仅人类如此,植物、动物如此,生命科学研究证明微生物亦如此。特别是近年来新冠的爆发流行,更是用这一生命现象为人们上了一堂科普大课,将生命复制自我的责任本能演绎的淋漓尽致。生物学界,“在苏格兰爱丁堡大学工作的备受尊敬的植物生理学家安东尼·特里瓦弗斯是较早的一位提倡‘植物智力’的现代学者。他指出,虽然人类明显比别的动物更睿智,但智力不太可能是一种仅在智人( Homo sapiens)身上起源的生物特性。在这种观念下,他把智力看成是与诸如躯体形状和呼吸之类的生物性状没有区别的一种性状,所有这些性状都是通过自然选择从较早的生物体已经存在的性状演化而来的。”[1]

而当生命体有了复制自己、传承生命、延续物种的本能或智慧,回首再看自然界,虽然每一个生命个体的出现依然是由生至死,但最终归于平寂之时,却是生命的循环往复和周而复始。所以,生命的意义在于让结束变为开始,用新生打破平寂,实现物种的绵绵不绝;在于让生死成为周期,用永生替代死亡,实现种群的生生不息。

△生生不息是生命传承的奥秘

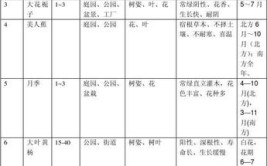

二、植物植株个体承担着

植物群落繁茂的重要责任

在自然界中,不管一年生还是多年生的植物,作为个体最后都会死亡,都会变为枯枝落叶化为泥土。但植物群落却不然。植物通过植株的更替推动植物群落的繁茂,实现了植物的永生。

从生态学的角度来说,植物群落指的是一定区域内所有植物形成的生命集合。这些植物在生长过程中相互之间彼此产生一定的影响,构成一个充满生命活力的、和周围环境和谐共生的巧妙组合。但不管植物之间相互促进或相互竞争的关系如何,最终实现这个植物群落茂盛繁密、种群繁衍的,离不开每一个植株个体的恣意生长。

其实,不仅自然界中的植物群落是这样,依靠人工建设、维护的园林景观以及农业种植业中的植物聚落也是这样。如果没有每一株植株个体的繁茂,就没有植物大家庭整体上的繁茂。在这里,植株个体的生长、繁茂,就承担了植物群体繁衍壮大的“责任”。这个“责任”,和人类社会中社会成员应该承担的为社会服务的责任,在逻辑学上的意义是完全一致的。为了叙述上的方便,不管是自然界自然生长的植物群落还是受到人工干预的园林景观或植物聚落,我们均以植物群落来代替。

“蓬生麻中,不扶而直。”为了自身生存和群体壮大,植物群落中的每一种植物都会努力接受阳光、汲取营养,这势必会影响到周围其它植物的生长。但这种影响更多的时候是相互的、双向的,甚至是相互依存、相互促进的。所以,也正是在这些相互之间的相互关联之中,每一株植物都通过自身的生长推进并实现了植物群落的生长更替。

比如每一粒种子从发芽开始,都在努力长成参天大树,甚至“每个植物的每个生长部位显然都在连续不断地进行转头运动,不过规模往往很小。甚至实生苗的茎在破土之前,以及它们埋在土里的胚根,也都在周围土壤压力允许的范围内,进行转头运动。就是在这种普遍存在的运动里,我们找到了植物按照需要而获得的各式各样运动的根据或基础。”[2]

比如高大的乔木比肩争高、昂首云天,在你追我赶中快速生长,成就了森林合适的高度和密度。矮小的灌木、铺地的植被,目的是占领林中空地,丰富生存空间。而“植物变成攀援植物是为了到达阳光,并且把它们的大面积叶面暴露于光的作用以及大量空气的作用之下。同乔木相比,这是由攀援植物消耗意外少的有机物质实现的,而乔木还须用一根粗大树干支撑着大量的沉重枝条。因此,无疑地,在世界各地便存在着如此众多的攀援植物。”[3]

对于禾本科植物来说,则有一个截然不同的特点,那就是为了保护至关重要的生长点不被动物吃掉,比如草原植物就是通过增加纤维甚至在体内储存玻璃质,让叶子变硬、变得难以消化。禾本科植物压低身高保护自己的办法,就是尽量将生长点放在低处,放在植株的底部。由于植物是通过细胞分裂长出新枝条和茂密的叶子的,所以禾本科植物为了避免在植株底部由下往上生长时无法连续增加叶子数量的尴尬情况,就进化出了不断增加生长点数量的方法,即分藥。这样一来,“不管动物怎么吃,被吃掉的也只是叶子顶端,不会伤害生长点。植物的这种生长方式,完全是逆向思维的结果。”[4]

还有植物的根系虽然深藏地下,但依然聪明无比,临近水源、养料的一侧会使劲生长,以便能够吸收更多的水分和营养。而且,愈是干旱贫瘠之地,根系深扎入地之力愈是巨大。那么,根的向性运动可不可以看作是神秘力量抑或植物的意识、植物的自觉性呢?

实验表明,将正常生长的植物的根挖出来平铺到地面,不久会发现根尖部位慢慢向下弯曲,进而逐渐伸进土壤之中。这是因为根冠处细胞中的淀粉粒起着平衡石的作用。自然生长时淀粉粒沉积在细胞的下部,水平放置后沉积在着地一侧的细胞侧壁,从而刺激细胞膜,引发细胞恢复常态生长。

所以,对于不同的植物,自然界赋予了其不同的使命;而植物的不同部位、不同器官,又有着不同的作用、不同的功能。唯一相同的,那就是蓬勃生长的责任。

三、本能的“责任”在观照自然中

成为自觉的“责任”

在植物界,传承、延续生命被看作是一种自然的本能。这种本能作为自然法则呈现出来时,对植物的生命运动可以从两方面来认识:一是植物之间存在相互协助、帮扶的关系,在共同成长中壮大群体;二是每一个单一植株自身自觉的努力生长,其中很大程度上是植物之间的竞争关系。

对植物而言,个体生命自然生长的过程其实包括生长、维持(存活)、繁殖三个基本的生命活动阶段。据研究,植物在这三个不同阶段对能量的消耗是不一样的。“假定在一个生长季内植物首先进行营养生长,然后到某一时刻后再把生产的光合产物全部投入到繁殖和存活当中。这时我们可以把植物用于繁殖和存活的资源量当成一个常数,而繁殖力则可定义为这些资源中用于繁殖活动的比例。显然,繁殖力越高,植物用于存活功能的资源比例(以及绝对量)就越低。按照该模型,单次繁殖代表着最大可能的繁殖力,即把所有资源都用于繁殖目的。此时,个体繁殖后的立即死亡只是最大繁殖输出的一个副产品。多次繁殖则可以看成是最优的繁殖力没有达到最大值的情形。”[5]

这一理论属于植物科学、属于自然研究,是探究生物界生命现象、自然规律的。但“植物进行的所有活动--运作复杂的光捕捉系统、寻找营养物质、向社区中的其他成员发出危险警告--都是植物感知和适应环境的方式。这就是它们生存和繁荣的方式。”[6]所以,如果从人类的视角来看,这恰恰是一种高尚的道德品质,是担当、奉献,是付出、牺牲,是自觉自愿的责任意识。

也许有人会说非要给自然的本能赋予人类的意识难免显得有些牵强,其实纵观中外历史,人类从蒙昧走向文明及至进入21世纪的今天,什么时候缺少了观照植物、观照生命呢?“万物有灵认为树和丛林都有知觉和个性,这在很大程度上解释了起初人们对树木的崇拜与敬仰,后来人们又将其视为某些神灵的栖息之所。无论过去还是现在,我们都在研究中发现,多数国家有不同程度的植物崇拜,这就有力地证明了植物崇拜的普遍性。”[7]

而且不仅如此,假如我们能够冷静地思考一下,会发现“人类的知识是有时代局限的,今天的认识并不一定正确,今天我们把植物作为无知觉(无所谓智慧)的对象来看,到底对不对呢?为什么同样由基因组成的动物(尤其是人类)的智慧被广泛承认,而植物却被另眼看待?植物尽管没有神经中枢(大脑),但它也有遇到刺激并马上作出反应的5个生理学的步骤:感应器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。量子力学的原理对整个世界有颠覆性的理解,那么在植物世界又有哪些观点我们应该接受呢?”[8]

文化不是凭空产生的,而是有着丰富的生活基础。人类情感世界的形成与丰富,正是肇始于与自然发生关系的过程中。没有了对自然的观照,情感表达失去了载体,人类文明也就缺少了承载的基础。不过,“植物的功效总使人感觉到神的力量正通过植物向人们涌来。因此对某个神的尊崇往往与某种植物的特性--无论是药物学方面的还是植物学方面的--有着关联,诸如:郁郁葱葱,花开早春,或是四季常青。”“不过,隐藏在植物象征里的不仅仅是对它的药性与特点的认识。其中还包括着自然科学、宗教、哲学、民族学、文化史与艺术,它们以特别的方式汇成了一种庞杂的混合物。”[9]

古圣先贤就将自然之美和人的道德情操紧密联系起来,充分挖掘植物品性和人的品行之间的可比性、同质性,成为中华优秀传统文化的重要思想渊源。《论语》称“岁寒,然后知松柏之后凋也”,《荀子》认为“芷兰生于深林,非以无人而不芳”,松竹梅因为有着清高绝俗的品格个性而被称为“岁寒三友”,梅兰菊竹同样又被赞誉为“四君子”。还有屈原赞兰花之幽香,周敦颐爱莲之高洁,林和靖梅妻鹤子,陶渊明归园田居。所谓“智者乐山,仁者乐水”,君子比德的基础,从来就离不开自然和植物。郑燮那首咏竹石的题画诗“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,在赞美竹子顽强生命力的背后,所凸显的正是竹子之根的责任承托。而这份责任所代表的,恰恰是我们对生活的执着追求和遇到困难时的坚定信念。再比如,郑燮的另一首《潍县署中画竹呈年伯包大丞括》,则是听到窗外阵阵清风吹动竹叶发出的类似呜咽之声,首先想到的是在饥寒中煎熬的百姓,表达了心中有民、时刻忧民的真挚情感。陆游的《咏梅》托物言志,以梅自况,借梅的凄苦泄胸中抑郁、叹人生失意,以梅的傲然暗喻自己人格高洁,虽终生坎坷却坚贞不屈,纵被碾作尘土也依然“香如故”。

曾经赢得西格德·奥尔森自然写作奖与梭罗奖的美国知名森林生态学家罗宾·沃尔·基默尔就将人类看作是“造物中的小弟弟”,认为人类必须在其他物种中寻找老师来获得引导。就像编结茅香草一样,她把原住民的认知方式、科学知识以及努力将它们结合到一起的科学家的故事编织起来,意在治愈我们与世界的关系。她指出:“这是科学、精神与故事的交织,后者当中既有老故事,也有新故事,它们将成为修复我们与大地破裂关系的良药。这是一部药典,里面充满了治愈的故事,让我们得以畅想一种不同的人与土地的关系:我们医治土地,土地也治愈了我们。”[10]

因此,社会科学工作者在这里的主要任务,就是要从这些原本属于自然科学领域的生活史策略研究中,找到人类应该超越生命本能的自觉。这时候,“我们的目光必须超越一眼就能看到的东西,我们必须充分了解植物如何支持自身以及与它们一起生活的其他生物,以及它们如何改变环境。然后,在仔细观察之后,我们必须提出正确的问题,才能向它们学习如何带着使命感、能动性和意念生活。也许我们可以效仿其中的一些行为。它们的经验教训值得我们学习。”[11]

△人类社会的发展与植物世界的进化有着相通之处

四、社会发展离不开社会成员

自觉自愿的责任贡献

对于社会成员来说,责任既有外在的强制性,也有内在的自觉性。一方面,社会组织为保证其成员履职尽责,一般会制定一些必须遵守的规章制度,或形成从道义上应该遵守的公序良俗,以约束每一个人的行为。另一方面,对待责任的态度衡量着每一个人的责任心,这个责任心对外呈现的是每个人自觉自愿的胸怀境界。前者强调责任是职责,是本职、本分所在;后者强调责任离不开担当,是精神、意志体现。因此,如何履行责任彰显了一个人的学识教养,是一个人是否拥有崇高德性的重要表现。

在家庭中,每一个人的身份以及所处的位置都是相对的、变化的,或是子女、或是夫妻、或是父母。比如作为子女,理应承担一定的家务、孝敬父母,其中多子女家庭中的子女还有兄弟姊妹的身份以及对应的亲情责任;作为夫妻,关爱彼此的冷暖、孝敬双方的父母,用心经营家庭、用情培育爱情,互帮互学、共同成长,是二人举案齐眉、携手走过一生的责任;作为父母,言传身教、勤俭持家,确保子女健康成长、家庭生活蒸蒸日上,是建设良好家风的责任。哪一个环节出了问题、责任履行不到位,都将影响家庭的和谐美满。

在单位中,每一个人的身份以及所处的位置也是相对的、变化的,或是高层领导者、或是中层负责人、或是基层工作人员。同样,每一个层面也有每一个层面的责任。哪一个环节出了问题、责任履行不到位,都将影响单位的工作和业绩,都会影响到个人的成长和整个事业的发展。

在社会中,每一个社会成员也都有着应该自觉担负的责任承担的义务。社会责任或社会义务,更多的是道义方面的、公德方面的,体现着个体成员的高尚、自觉与社会的文明、进步,比如社会成员在公共场所应该遵守的行为约束和体现的道德行为。另外,社会组织在环境保护、安全生产、社会公德以及社会公共利益等方面,也有着应该承担的责任以及自觉担负的义务。而社会组织对社会的责任贡献,依然离不开社会组织中每一个个体在该社会组织中的责任贡献。

这也就是说,“作为确定的人,现实的人,你就有规定,就有使命,就有任务,至于你是否意识到这一点,那都是无所谓的。”[12]无论在哪一个层面,没有了个体对责任的履行,其所对应的整体应该承担的责任就是不完整的。这样一来,也就没有了整个组织、整个系统的稳定和发展。由此可见,个体之于整体的重要性,主要的体现就是对责任的认知和履行。

对责任的认知和履行,反映了一个人的责任意识、责任观念,也就是常说的责任思维。责任无处不在,担当义不容辞。树立了责任思维,就会觉得重任在肩,其结果就是责任的自觉和道德的高尚。但在现实生活中,无论家庭、单位还是社会都不乏投机取巧、偷

另一方面,个体除了应该履行身份对应的职责外,更重要的是还要把保护自身的生命安全作为一种责任。换句话说,在生命体中,个体仅是种群中的一个生命片段或生命网络中的一个联系点。这个片段或这个点属于群体,要为群体负责。这个片段或这个点没有独自决定生命取舍的权力,更不能自我了断,否则就是不负责任,也会对种群造成伤害。“盖此身发,四大五常;恭惟鞠养,岂敢毁伤。”植物也好,人类也罢,生命个体的每一个器官都属于生命体本身;以此类推,生命个体也都属于生命群体,生命个体只有推动生命群体繁衍、壮大的责任,绝对没有毁损自身的权力。仅就人类社会而言,那些不追求提升、进步,舍不得奉献、牺牲,对自己的身体健康乃至生命质量不负责任、随意糟践的个人,都是对家庭、对社会不负责任,都是没有责任心的表现,都是精神空虚、自律不足的缘由。

△植物世界中的高大乔木

五、借助植物的生态功能

对学生开展责任意识培树

人类生活在自然之中,衣食住行都离不开植物,文学作品中处处都有植物的痕迹。透过古圣先贤对植物的观察以及从中获得的体悟,可以看到植物启迪人类的有家国情怀、伤春悲秋,有人生境界、高远情怀,有悲悯时局、忧国忧民⋯⋯,总之人类的一切情感都可以找到植物意象的影子。而责任这个既有生命本能特征又有自觉意识色彩的特殊基因符号,则成为推动生命传承、延续的重要力量。

责任属于道德范畴,责任教育属于意识形态,严肃中不乏单调、枯燥。学校教育利用植物的生命智慧、生态功能,将植物群落中植物植株个体的生长贡献转为意象化、文学化、人格化的“责任”,从而为抽象的责任概念增添形象性、趣味性,应该是利用植物文化研究开展启发式教学、培树学生责任意识、丰富非智力社会情感的积极尝试。

这个过程就是对自然知识的追求过程。“这个过程不仅包括对自然界的观察和学习,还涉及到对人与自然关系、生态伦理等哲学问题的深入思考。”而“探讨自然界和人类生活的意义,则成为了连接科学与哲学的重要桥梁。”[13]

跨越这座桥梁,通过“借助自然观察、自然体验、自然笔记、自然游戏等多种形式,拓展延伸了学校开展德智体美劳五育的路径,成为各类课程教育实践的有力补充,对于青少年生态文明理念建构、生态国情知识传授、生态保护素养提升和实践养成具有重要的促进作用。特别是进入后疫情时代,自然教育以其具备的体验性、实践性等诸多特点,不仅有助于破解‘自然缺失症’困境、提升青少年身心健康,更成为贴近青少年需求,深化自然生态美育、开展劳动实践教育的新方式、新路径。”[14]更重要的是,这座桥梁因此成为落实立德树人根本任务,培树责任思维,教育和引导学生主动认识责任、勇敢扛起责任、切实践行责任的七彩之路。

天下兴亡,匹夫有责。在这座桥梁之上瞭望个体责任,可知每个人首先都要有合理认识自己与他人的能力与自觉,从而建构起对责任的积极认知。学校应根据条件充分设置综合体验课程,帮助学生在自然中培养观察了解、认识思考的能力。要积极开展自然教育,引导学生观察了解不同植物习性的异同、同一植物在不同环境下的异同,接受群体差异和个体差异。以此为契机,让学生真切明白人与人的差异,以及在差异中的自我定位,自然而然地生发出包容、尊重、敬畏等意识体验。不同可以共存,相同亦可以契合。正是生命的多样性让这个世界五彩斑斓。这一点,应该成为责任意识培树的根基。

在这座桥梁之上瞭望家庭责任,可知每个人不仅要享受亲情友爱,还要能够认识、把握责任的程度级别,建构起恰当的责任关系体系。正如生物分类是按照域、界、门、纲、目、科、属、种以及亚种加以分类,愈往下层其被归属的生物之间特征和习性愈接近。至于一个科内的植物,相当于人类的家庭,有相近也有不同。面对生存问题的时候,需要有一种责任自觉,共同应对内外矛盾,携手推动家庭繁荣发展。植物在生存中表现出来的本能意义上的责任,放到人类生活中来看,就是一种抉择,可能是牺牲他人壮大自我,可能是牺牲自我壮大他人,都是在小范围内具体应对外界变化过程中逐渐成长、凝聚起来的责任意识。

在这座桥梁之上瞭望社会责任,可知每个人都应当能够担当起维护社会稳定、推动社会发展的重大使命,积极、自觉践行作为社会成员不可推卸的责任。马克思主义认为,人是一切社会关系的总和。既是成员,就是对于群体组织而言的。因此,每一个个体都要按照社会发展的一般规律,顺应时代潮流,勇于担当、乐于奉献、甘于牺牲,自觉担负起一代人的使命,凝心聚力推动人类社会平稳向前发展。

自然是人类赖以生存的基础,植物是创造人类文明的重要因素,是人类生命的基础和摇篮,人类的生产生活一刻也离不开植物。“一株植物如果没有了文化衬托,那就是单纯的碳水化合物;一个人如果没有了厚重的文化积淀和崇高的理想追求,那就是没有思想的僵化机器;一个学校如果没有了人文精神,那就是一堆砖头石块和钢筋水泥。”[15]所以,用植物无言的行动点燃社会责任的星星之火,用社会主义核心价值观浸润学生的心田并逐步转化为学生日常的自觉行为,增强学生的判断力和行动力,发挥植物文化的价值塑造作用,对推动新时代教育高质量发展有着积极的现实意义和深远的历史意义。

(本文系河北省教育科学“十四五”规划重点资助课题《基于植物文化的“敬畏·感恩·责任”三维道德伦理观构建研究》[课题编号:2202081]成果。)

参考文献:

[1][美]查莫维茨.植物知道生命的答案[M].刘夙,译.武汉:长江文艺出版社,2014:170.

[2][英]达尔文.达尔文进化论全集·第十二卷·植物的运动[M].姜昌后、周邦立、祝宗岭,译.北京:科学出版社,1995:2.

[3][英]达尔文.达尔文进化论全集·第八卷·攀缘植物的运动和习性[M].张肇骞,译.北京:科学出版社,1998:113.

[4][日]稻垣荣洋.植物为什么不会动[M].鞠阿莲,译.北京:北京联合出版公司,2019:79-81.

[5]张大勇.植物生活史进化与繁殖生态学[M].北京:科学出版社,2004:31-32.

[6][美]贝隆达·L·蒙哥马利.植物教会我们的事[M].王晨,译.北京:中国社会科学出版社,2022:15.

[7][英]西斯尔顿·戴尔.植物民俗与传说[M].戴若愚,译.成都:四川人民出版社,2021:32-33.

[8]马炜梁、寿海洋.植物的“智慧”[M].北京:北京大学出版社,2021:4.我们应该对植物的智慧、植物的生命现象在文化层面有一个更为全面的认知。

[9][德]玛丽安娜·波伊谢特.植物的象征[M].黄明嘉、俞宙明,译.长沙:湖南科技出版社,2001:1-2.

[10][美]罗宾·沃尔·基默尔.编结茅香:来自印第安文明的古老智慧与植物的启迪[M].侯畅,译.北京:商务印书馆2023:2.

[11][美]贝隆达·L·蒙哥马利.植物教会我们的事[M].王晨,译.北京:中国社会科学出版社,2022:15.

[11]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译.马克思恩格斯全集(第三卷)[M].北京:人民出版社,2002:328-329.

[13]彭晓芸、颜志豪:“以哲学为方法”的自然教育[J].绿色中国,2023(24):68-73.

[14]田阳:自然教育融入学校教育势在必行[J].绿色中国,2023(24):60-63.

[15]刘凤彪、陈建成:植物文化映射的生命教育逻辑与价值[J].西南林业大学学报(社会科学),2021(5):46-49.

(作者单位:河北省教育厅)

《绿色中国》 A(上半月) 2024年5月号

本文来自【绿色中国】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt