老张曾在建湖县某乡镇经营一家通信营业厅,平时给乡亲们办业务、充话费。2020年立秋刚过,一个自称是网络平台业务员的人踏入店里。

“老板你好,有没有兴趣了解一下我们的业务,搞搞合作?”

“什么业务?”老张警惕地看着眼前这个外县口音的陌生人。

“几个平台的拉新业务。”陌生人口若悬河地给老张介绍起来,“简单地说就是帮平台注册新的App用户。你在给客户办理业务时,捎带将他们的手机号码及短信验证码发给我,我负责注册,注册一个新号码给你1.5元至10元不等的费用,当天结算。来来来,你加入我们这个业务群,看看你也就会了。”

老张将信将疑地加入了群聊。

在客户不知情的情况下开展这一系列的“操作”,老张敏锐地察觉到,这可能不是个正经“行当”,但在加入“业务群”观望了一段时间后,眼热群里的人快速赚钱,老张也“沦陷”了……

短短八个月时间,老张在未经客户同意的情况下,利用为客户办理充话费等业务的工作便利,获取手机号码883条,并出售供他人注册APP会员,违法所得累计22211.3元。直到老张的上线案发被抓,老张也因犯侵犯公民个人信息罪被判刑。而案发之前,他的客户没有一人投诉、报案。

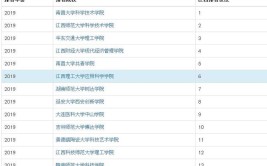

二百余名被害人为何竟无一人投诉? 案件审理完毕后,老张案件的承办法官苗东带着疑问梳理了建湖法院当年受理的5起侵犯公民个人信息案件,发现这些案件均为运营商授权经销商或加盟网点个体户为“平台拉新”非法牟利而侵犯公民个人信息。这一类案件有着作案方式隐蔽、违法获利快、犯罪手段简单易学等特点,且被害人大多数为60岁以上的老年人。

由于镇村部分老年人对手机使用不熟练,对网点工作人员有一定依赖性,在维修手机、充值话费、升级手机套餐等过程中,往往任由其长时间操作本人手机。有些网点工作人员会谎称手机维修需要时间、充值平台需要更新等,让客户离店等候。为了快速聚拢客源,还有人甚至将“等客户上门办业务”变为“主动揽客”,老年人办理业务即免费赠送鸡蛋、挂面等,通过积沙成塔方式牟利。被害人在无直接经济损失的情况下,往往无法及时发现其个人信息受到侵害。

“在几起侵犯公民个人信息案件开庭审理时,我们也邀请了相关从业人员旁听庭审,但这还远远不够。如果不从根源上治理,这类犯罪难免还会发生。”苗东法官说道。

图:建湖法院公开开庭审理两起侵犯公民个人信息案件,并邀请人大代表、政协委员、电信工作人员旁听庭审。

规范营业网点守法经营关系到群众的个人信息安全。在苗东法官的指导下,法官助理丁兴虎、顾秋红开始着手撰写司法建议,以此推动解决案件背后的深层问题。

“结合5起案件的案情、特点以及受害群体情况,我们建议通信公司能够通过开展自查自纠、完善相关规章制度、加强内部监督检查等方式及时排查信息泄露隐患、堵塞管理漏洞,保障人民群众的信息安全和合法权益。”丁兴虎介绍道。

除内部整改外,该份司法建议还指出,通信公司应加大普法力度,通过在营业网点醒目位置张贴保护个人信息安全的宣传提示、摆放典型案例等方式,向公众宣传侵犯个人信息犯罪的方式及危害,让“很难察觉”变成“人人注意”,全面提升广大群众保护个人信息的水平与能力。

去年7月,这份剑指经销商、加盟网点个体户侵犯公民个人信息问题的司法建议被发送到某通信公司建湖县分公司。几周后,法院收到了该公司的回函,称法院的司法建议对帮助企业依法合规经营、促进行业健康发展以及有效保护公民个人信息安全提供了指引与规范,并对法院表示感谢。

公司第一时间采取了建立诈骗预警监控平台、开展从业人员专项学习、与相关责任人签订保密协议及承诺书、加大个人信息保护宣传与告知等措施降低信息泄露风险。同时,全面完善考核制度,按照月均涉案号码量对自有人员进行问责,对违规的合作网点严格处罚。

该公司在回函中详细介绍了其在收到司法建议后及时采取的整改措施和后续整改任务,公司相关部门负责人也专程到法院反馈整改情况,并表示会将“当下改”与“长久立”相结合,全面推进打击治理电信网络新型违法犯罪活动的各项工作。

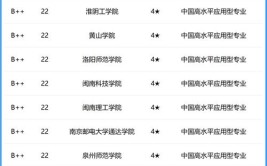

图:建湖县某通信营业厅设置的防诈骗专席

如今,走进建湖县某通信营业厅网点,能看到墙上张贴着相关部门关于打击治理侵犯公民个人信息、电信诈骗等各类违法犯罪活动的通告,客户个人信息收集、使用规则在醒目位置被一一列明,业务柜台还专门设立了防诈骗专席、老年人优先办理专席,并摆放老年人智能手机使用手册、个人信息保护政策宣传单页、老花镜等。

“嗲嗲,你的手机平时不要轻易交给别人操作,手机号以及验证码也不能随意透露给他人……”当有老年人到营业厅办理业务时,工作人员会主动提醒其注意保护个人信息安全。除此之外,针对老年人、新开卡用户等群体,工作人员还会特别提醒“非法出租、出售、出借手机或手机卡”的法律风险,防止用户被犯罪分子引诱参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助。

自该份司法建议发出以后,截至目前,建湖县未再有新发生的同类型犯罪案件被提起公诉的情况。

就打击“涉农涉老”领域非法集资犯罪向金融监管部门发送司法建议,守护弱势群体“钱袋子”;关注未成年人成长问题,推动教育部门构建预防青少年违法犯罪工作网络;帮助交运部门准确界定“顺风车”、规范适用“黑名单”,保障社会大众出行安全……2022年以来,盐城法院共有54份司法建议被有关单位采纳并落实,每一份都关乎民生、连着民心,每一个因司法建议引发的社会各方面的“小小”改变,都为人民群众安居乐业提供了有力保障。

作者:王晓婷(盐城市中级人民法院)

施 慧(建湖县人民法院)

侵犯公民个人信息犯罪引发公民个人信息泄露、传播,且易与电信网络诈骗、网络敲诈勒索、网络赌博等犯罪关联交织,犯罪分子获取公民个人信息后,用于实施涉诈、涉赌等信息的精准投放,严重危害公民个人信息安全甚至人身、财产安全。据统计,2020至2022年,全省法院共计受理侵犯公民个人信息犯罪案件1905件3894人。

针对侵犯公民个人信息犯罪的多发态势,全省法院充分发挥审判职能,依法从严惩处侵犯公民个人信息犯罪,充分运用追缴、没收、判处财产刑等多种手段,剥夺犯罪分子犯罪收益,切实加大数据安全和个人隐私保护力度案。积极参与“断卡”“净网”等专项行动,立体推进打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪行为,提升打击治理效果。积极延伸审判职能,及时发送司法建议,促进职能部门堵塞漏洞,消除隐患,促进源头治理,切实保障公民个人信息安全。

省法院刑一庭庭长 孙晋琪

法官助理 李伟威

电信网络诈骗严重侵害人民群众切身利益和财产安全,严重影响社会和谐稳定,人民群众对此深恶痛绝。全省法院充分发挥审判职能作用,依法从严惩处电信网络诈骗犯罪,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。2022年以来,全省法院从严从快审结电信网络诈骗犯罪案件1807件,对831人判处五年以上有期徒刑,重刑率较同期全省普通刑事犯罪案件高5.4个百分点。

同时,审理中发现,多数电信诈骗都源于个人信息泄露,甚至因此衍生出了黑灰产业链。全省法院在审理电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件中,坚持“抓前端,治未病”,对审理中发现的公民信息保护、通信安全、金融监管等方面存在的疏漏隐患,及时向有关部门发送司法建议,促进堵塞工作漏洞。同时,扎实做好法治宣传工作,通过发布、庭审直播、案例推送、法官说法、以案释法等方式,揭露电信诈骗“套路”手法;积极开展反诈进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业,对易受骗重点群体进行“浸入式”教育,提醒广大群众注意保护个人信息,注重提高识骗防骗能力。全省法院通过积极参与源头治理和综合治理,努力推动办案法律效果转化为社会效应。

省法院刑二庭庭长 叶 巍

法官 周光旭

(封面图片来源于网络)

来源:江苏高院