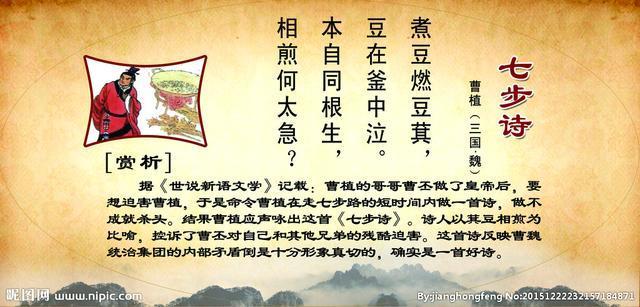

锅里煮着豆子,豆茎在锅下燃烧,等豆子熟透了的时候,豆萁早已化为了灰烬。熟了的豆子变成席上的佳看,变成灰烬的豆茸则成了田中的肥料。如果不是同一条根长出来的,怎么会愿意牺牲自己为兄弟奉献呢?

反七步诗原文

煮豆燃豆萁,豆熟萁成灰。

(图片来自网络侵删)

熟者席上珍,灰作田中肥。

不为同根生,缘何甘自毁?

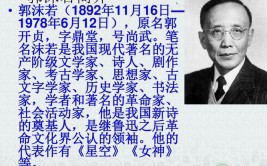

《反七步诗》写于1943年7月7日,当时郭沫若居重庆,抗日战争正处相持阶段,“大后方”的文坛上,有一股“厚古薄今,尊崇先人”的风气,但郭沫若敢于迎流而上,翻起“以事求是,古为今用”的旗帜。为此,“有点历史癖”的郭沫若,以饱满的激情,冒着巴蜀盛暑,一气呵成地写作了长达万言的史论宏文《论曹植》,这首《反七步诗》附在此文之末。

《七步诗》,乃《三国演义》中曹植受急于迫害自己的兄弟曹丕所迫之作,后流传中被凝缩为四句:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!”此“七步诗”是王逸竹、郭沫若与鲁迅曾于不同历史背景下,改此诗(指曹植所作)而作“反七步诗”。