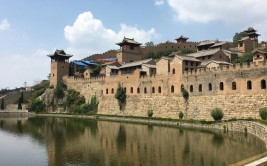

在上世纪五十年代初,面貌呈古色古香:

城墙高耸,有三四十米高,上有城碟,城门完备而威严;

城内庙宇及牌坊遍布,府衙已毁,但县衙犹在;

民居多为二或三套院的四合小院,有大门楼,内含照壁,后附有果園;

街道由石头铺就,街两侧微凹为流水槽;

雨水畅通,从五门流出城外;

下水都是石砌水槽或涵洞,低洼处修有涝池蓄水,有“七井八涝池”之说;

街道两边全为商业门面房,砖木结构,石阶、砖码头一应俱全,为清及民国时代建筑风格,等等。

如若此城建在,不亚于山西平遥、四川阆中、云南丽江、安徽的歙县。

但是,这座本引以为傲的古城在上世纪五六七十年代被人为地破坏了,只能扼腕叹息而已。

五十年代末,笔者十岁左右,不仅看到过古城风貌,而且目睹了破坏的大部分过程。

破坏是从1954年开始。

当年省交通厅在南城门外跨环河修建庆阳第一座钢筋混凝土大桥,这本是件利民的好事,但在使用石料时,不知何人主使,瞅准了城内的石牌坊。

庆城牌坊很多,在街道或巷道间,走十来步就有一座。

或为跨街跨巷牌坊,或为顺街顺巷牌坊,有单门的、双门的,还有三门的。十字街四面街口各有一座跨街的三门牌坊;

钟楼巷不过五六百米长,有近七八座牌坊。

总起来,全城有50多座,有功名牌坊、贞节牌坊、名胜牌坊,等等。牌坊多是庆阳城一大特色。

但因修桥而惨遭厄运,大部分拆除。

随后又以有碍交通或为封建遗存为由,间有零星拆除,到六十年代末,全部拆除殆尽,单留一座木结构的“周旧邦”牌坊,是为省级文物保护单位(现为国家文物保护单位)。

笔者在目睹了拆除西街口跨街牌坊过程。

在街道北面边上一根四方石柱向倒拉时,绳索未拴牢,倒向东北,将旁边一家酒店山墙打了一个洞,房内酒缸被墙上石块打破,酒流了一地。

此景虽时过五六十年了,仍然历历在目。

牌坊拆除后,砸成拳头大的石块,作为钢筋混凝土原料灌入到了桥墩子里或桥面上。

现在桥超过服务期,停止使用,亦成了文物,被保护了起来,但人们不知道其桥墩里容纳了几十座明清时的石牌坊。

破坏一经开始,便收不住了,何况遇上一个倡导“破旧立新”的时代。

接下来是石头街道。历史上庆城街道原是怎么样,我是不知道的;

我记得民国末年是石头街道,全用石头铺就的,什么时候铺就的,也不知道了。

有资料说是在民国年间由谭世麟组织人铺修的,那么是新铺还是䃼铺,就不得而知了。

石头铺就的街道,中间呈驴脊梁,稍高于两边;

两边是祼露的流水槽,流水槽到两边商铺房是平整的人行道,流水槽与人行道之间还砌有道牙。

石头是从河道中捡运上来的,因河水冲刷,圆而不规则,但经匠工之手,砌铺的倒也平整,尤其人行道上,较之街梁,就算是很平整了。

天下雨,雨水从流水槽流向几面城门,城门到东、西河均有用石条砌就的或明(下水槽)或暗(水洞)的泄水设施,所以城内不会被水淹,两脚也不沾泥,在晴天也不冒尘土。

但当政者认为石头硌脚,又碍交通,令人将石头全部拆除了,整平街道,铺上砂石,四面泄水的设施也被人挖拆石条而损坏殆尽。

从此,庆城街道是晴天一身土,雨天一脚泥,直至七十年代后期铺上沥青路面为止。

第二轮上了城墙。原庆城四周城墙上建有城堞,俗为城垜垛,而且很齐全,远望有威严之势。

还有每二三百米处建有守城的哨房。这些未作任何保护措施,被群众逐步拆回家,作了墙体建筑材料。

还有北城第一道城门即“德胜门”的两扇厚重木大门不知去向;

第四道城门(有人不称为城门)及其上的魁星楼,还有瓮城内的段公祠(又称麻家庙)等等,都被拆除了。

这仅是初步破坏,更大的破坏还在后面。

庆阳城的民居多为四合小院,贫家为一套院,富家为多套院,最为气派的属庆阳城的“八大家”与“七小家”。

要说有多气派,看看山西的平遥古城里的民居就知道了。

“八大家”首富为“永茂隆”韩家,他家的房子整体怎么样,我未见过。

因为工农抗日红军教导师于1936年12月底进驻庆阳城时,韩家全家跑到了国民党统治下的西峰镇和西安市,住宅空下来,教导师部就住了进去。

有位工作人员不小心,将点燃的蜡烛放在窗格上,房子古旧,木窗干燥,引发大火,先烧中院,中院还未烧完,突起股南风,火扑向北院,将北院房子烧尽,风又转为北风,又将南院烧完。

当时无灭火器,里面还放有军火,故未能救得了,最后只剩下一座大型土箍窑和一座大街门。

此后这里一直设为庆城镇镇政府,这两座建筑物在六十年代建县粮食局才被拆除。

我打工,清理这里废墟,清出大上房地面铺的大方砖,打磨得细緻而工整。

同时清理出几处银子窖,无银子,里面尽放头发、杂物。这是因火灾而毁坏的。

“庆胜积”冯家,即民国庆阳城冯大紳士的家(他弟为民国国家众议员),是三套四合院,在陕甘宁边区政府时,里面住有中共陇东分区地委、中共甘肃工作委员会、中共庆阳县委等三家领导机关,可见房子之多。

全国解放,中共庆阳县委还住到1958年,即北关县委、政府办公新址建成之后才搬离。

旧宅在六十年代全部拆除。西街“世丰元”张家,两套四合院划归庆城西街小学使用,我是该校学生,常到那里转。

后在“文革”前后在拆除学校时一并拆除了。

北街“光裕德”张家,为“七小家”之一,为两套四合院,他们家人住后院,前院租住外人,六十年代庆阳县副县长董清治、王宽等领导都住过前院。

1958年北街居民大灶就设在他家后院。

还有南街“八大家”之一的“复兴李”家、“永益元”胡家,以及吴家、杨家(杨积茂家)等等,其四合院富丽堂皇,至今历历在目,在“文革”前后,都无一幸免地被拆除了。

对四合院破坏性最大的是居民下乡那一段时期。

在庆阳城居住了多少辈子的居民突然下放到农村当农民,都以为从此告别庆阳城再不会回来了,就将住房贱价出售。

家庭成份越高或有历史问题的户,几乎都下放到了农村,而他们出售的房子越古越好,有许多是不可多得的历史文物。

一间房子仅卖几十元,大部分被商业局下属几个公司及县供销社购去,拆取木料,盖了门市部或库房;

还有些被农村公社各生产大队购去盖了队部或者被生产队购去盖了场房。

这是一场对庆阳城四合院大规模的浩劫。

自此以后,庆阳城就鲜有四合院了。

作为府、县衙长期所在的庆阳城,至今看不到一幢代表当地民居特色的四合院,可见当时破坏行为有多么彻底!

千年鹅洞是庆阳“八景”之一。

在五十年代初,两洞相夹的平台上彩廊画栋,曲径通幽,古色古香,我们常在那里玩。

后改建为庆城浴池,将平台北的关帝庙、平台南的岳王庙等古建筑全部拆除。

浴池没办多久,便废弃,又在此办卫生学校,也没办多久撤消了。

县文化馆在平台地东南角上建个“空同阁”,将宋《范韩二公祠堂重修记碑》、明代摹刻的黄庭坚写的《雲亭宴集》、镇朔楼木大梁收入保存,派一位老革命看管。

六十年代在城下修庆华公路(庆城南到华池县公路),拓宽路面,将本来上有城碟、有人们可以通行观景的通道及下洞东面围墙崖挖削成一个大壑口,使鹅池洞原貌残缺不全,露出残墙断壁的狰狞面孔。

鹅池洞外围墙一破坏,几十年无人问径,成为一处废墟。

清朝以前,庆阳城为府、县衙门所在地。

府衙门在小南街北面,向北延伸至鹅池洞巷。

大门座北面南,直对南城门。

县衙门在十字街的东街,向北延伸至普照寺巷(俗称驮水巷),大门座北面南。

清朝末年,府衙、县衙完好。

民国初年,全国实施省、县两级管理,撤府存县,庆阳府被撤消,府衙门闲置,无人管理。

民国零九年(1920年)发生“西海固”大地震,庆阳为波及区,府衙门内的许多建筑被震塌,由于无人管理,门窗与砖瓦被部分居民拆用了。

府衙历史长久,内存许多文物,或丢失,或破坏殆尽。如后人为敬仰范仲淹父子而修建的范宅、景范堂(又名二范堂)等;

又如府署二门墙壁上镶嵌的金哀宗正大四年(1277年)七月一日由府通判、郡人杨谷刻立的《大金庆原路兵马都总管记碑》丢失,幸亏郡人张精义、杨景修先生分别记录载入民国版《庆阳县志》《庆阳金石录》,今日才知其内容。

后来,当局组织人力清除废墟,辟为南大操场,保留原府衙门前的厚大照壁,在照壁北建戏楼一座,供开大会及演出之用。

县衙门在民国期间为县政府驻地,民国十八年(1929年),庆北“闹红”,县政府迁西峰镇,这里为区政府机关驻地。

1940年,陕甘宁边区政府陇东分区专员公署与庆阳县抗日民主政府成立,合署办公,驻原县衙门内,后专员公署与县政府分设,专员公署留在县衙内,县政府迁往西街今武装部所在地。

1947年3月,国民党军队占领庆阳城,国民党所属的县政府由西峰镇迁回庆阳城,驻原县衙门。

1949年初,庆阳城第二次解放,国民党县政府人员逃走,共产党领导的行政专员公署迁往新解放的西峰镇,庆阳县政府进驻东街县衙门。

1955年以前,县衙门大门设在东街,为三间黒大门,门前两边置两座石狮子,威严肃穆。进大门靠西有一高墙,里设监狱,每到犯人放风时,我们小孩跑着去观看。

1956年,县政府将监狱移至北城门西面的北大操场的西北角,即在西城墙与北城墙的夹角内,将县衙面南的黑大门封闭,于北大街、衙门的西面开了大门。

走进大门,是个兰球场,供职工打蓝球,在周末晚上举办交际舞晩会。

政府各机关办公地点设在蓝球场的东面由南向北排列的平房里。

平房多为旧衙门房屋,新建的房子有,但不多。

那时,没有汽车,县长及副县长下乡,骑马或骡子。

政府机关职工灶用水靠驴下东河驮水,因此,将衙门之北仅隔一条巷子的普照寺的五佛殿作为“马号”,喂养着两条驮水驴和县长下乡骑的几匹骡马。

当时的普照寺,就剩无佛像的五佛殿和殿后不远处的一座砖塔。

原《县志》说的三佛殿及附近“眼光庙”早已废弃,塔周围是一平空地,向东延展到几家民居及东城墙上。

一九五八年初,在今普照寺广场北面建县图书馆,在南面建县文化馆。

此时县委、县政府已在今长庆石油分公司第二采油厂地址上新建了办公场所,而且部分科室已迁上办公,所以“马号”撒消。

有领导开始重视文物保护,县文化馆调技工,将普照寺维修彩绘一新,又维修砖塔,将有四根塔柱所形成的两通道、四门堵塞,形成整体稳定的塔基,并进行彩绘。

将在外放置的镇朔楼木大梁抬放在五佛殿后檐下,从县境内收集来的10多只较大的铁钟,还有西城门内关帝庙前的两尊石马、县城隍前的石狮子,还有高官墓前的石人、石羊等搬运回来,在五佛殿与砖塔之间相向摆了两行。

不记得普照寺的两幢石经幢在不在?好像在,都在保护之列。

但好景不长,后半年,开展大跃进、大炼钢铁,首当其冲的是各庙广场前的铁狮子、铁旗杆、铁斗子,一般为两付,都砸了。

铁旗杆,庆阳城西道坡上下就有两付,一在坡下关帝庙前,一在坡头的县城隍庙前,高耸挺拔,做工精细,都砸毁了。

还有全县各庙小点铁钟、铁磬、铁醮盆、铁香炉、铁大刀、铁仙鹤,等等,都被收投入了炼铁炉。

至此,还不罢休,又瞄准了收在普照寺的10多口钟。砸钟那天,我在现场。

将钟放倒,几个壮汉挥舞铁锤猛砸,砸不破,将建图书馆而拆除我家街面房和小院厦房的木椽取来(强拆,充公),填入钟腔内,点着将钟烧红,然后波冷水,再用铁锤砸,几下就砸成片了。

毁钟时,也将石马、石狮、石羊、石人不是砸碎便是丢弃了。

一九五八年是破坏最严重的一年,不该破坏的珍贵文物,在那疯狂的年代都被破坏了。

如距城北十五里地的桃花山,又名太和山,为真武大帝道场,山上山下尽是庙,有几十座庙宇,每年三月初一庙会,香火旺盛,规模宏大,建筑气派,是庆邑游览观曕之胜地。

其中在山上真武大殿内有一尊真武大帝铜像,高丈余,为明代李氏及其女捐铸。

因其塑像为金属,在大炼钢铁时,被县公安局派员砸毁,当然寺庙内的钟、罄、盆、炉等,凡是铁的,无一幸免。

大殿没了主像,信众集资请人塑了个泥胎的神像,落成典礼时还请时任县长讲话,但过了没两三年,文化大革命除“四旧”开始,山上山下几十座庙宇全被拆毁,唯留上山四百级台阶向清空述说着这场浩劫。

不仅桃花山,县境内庙宇在“文革”中几乎被破坏殆尽,损失的文物上万计。

可笑的是,将各家屋顶上的脊兽,桌椅边的花饰也作为“四旧”全部拆除。

两半个戏台又叫毓秀楼,在今县城建局东面,跨街而建,共三层。

台基用粗石条砌为两长方形石墩,各高六尺,中间宽六尺,墩外各宽五尺,形成三个通道,可通行人畜;

台基四角各立粗木一根,四周橫梁峁窍拉嵌,中有横木,铺盖木板,下为戏台,南北有墙,东西畅开,墙北壁内绘周幽王烽火戏诸侯,南壁内画伍子胥吹箫乞食故事;

戏台之上建两层阁楼,中层即二楼中隔木板,形成两室,东塑“文昌”, 西塑“魁星”, 三耧上东悬“毓秀楼” 、西悬“赐庆阁” 匾额;

两层阁楼圴斗拱参错,飞檐叠角,角挂小铁铃,风吹鸣响,清脆悦耳,别有声韵。

这是吕祖庙戏楼,每年农历四月十八日的会。

过会演戏时,两基石中空处搭盖厚木板,形成戏台,禁止通行,人畜可从台子两侧通过,戏台中后用布幔隔围,分前后台。

戏剧演罢,拆幕撤板,恢复通行,非常别致。这样好的建筑也以又碍交通及属“四旧”之物被拆除了。

破坏不仅是“公家”,私人也乘机参与。

五八年,我在庆城南街小学(由钟楼巷的西街小学移迁的)上学,我们都住校,每到晚上,两位同学出南门外,从路边林立的石碑中找大理石质的碑子,搬倒砸碎,交石灰厂卖钱。

在六十年代初期,全国发生饥荒,生活虽然极度困难,但对古城的破坏仍在继续,较前有增无減。

庆阳北城门原有三道城门,其南还有座魁星楼,楼下是卷拱式砖门洞,也似一座城门。最北的“德胜门”和这座魁星楼在五、六十年代不记得于那年被拆除了。

二者之间的两道城门,好像是在1963年拆除的。

那天民工在城上拆挖,下面还走人。我作为庆阳二中学生,早晨穿越过城门洞,去设在北关的学校上学。

中午时分,不幸的事发生了。第三座城门洞顶突然崩塌了,里面塌死多少人不知道,县上人组织人连夜点上汽灯开挖清理,第二天清理出我校管理图书馆的史老师(四川人)的娘家妈和她的一个小孩的屍体。

一个城砖有现今六个砖大,重二十多斤,两人被塌死的现状惨不忍睹。

据说还有一位农民拉着一头驴刚进入城门洞,一霎那,驴返身跑出,缰绳将这位农人带出,身后轰的一声,城门塌了。

此事发生后,县上领导决定将北面剩余城门全部拆除,包括那座原来承载过范仲淹修建的镇朔楼的城门即第二道城门。

庆阳县百货公司有个管理员,他对公司来说是个难得的大红管家,但对庆阳城来说,是古城破坏者。

他修建各门市部,为节省用款,利用县上无人管理古城墙之机,常引民工拆挖城墙城砖。当然也有居民私拆的,不过他拆挖的最多。

私人偷着拆,他以公为名而公开拆,不到几年时间,庆阳城城墙上的用城砖垒的城碟,东、西、南三个城门的外皮城砖,还有四个城门下的下水道石条都被拆挖一空。

我亲眼见他带领民工拆挖东城门下第二道城门及其北的一段砖包城墙上的城砖。

有天我在东街见副县长王宽,有熟人问他干啥,他说看东城门和城墙挖成什么样了。

城门的外面一层城砖被拆除,里面是土与石的混合物,极不稳定,担心崩塌伤人,县上下令将剩余的城门残迹清除,一座古城的雄伟风貌就这样丧失了,可惜至极!

原来城墙有十米左右宽,东南西北是相通的,人们在下午工余时,可以环城流览四周城外景致。

城碟及哨楼已拆除,成为秃城墙。

城墙土地本为公地,但无人管,在困难时期,有人在上面开挖种洋芋及糜子、蔬菜。后来又被机关或私人侵占建房,道路就不通了。

可气的是有些单位将厕所建在城墙边,由于用水泥衬砌粗糙,尿液渗入城墙上,天长日久就发生崩塌。

县宾馆占居的城墙南北有两处崩塌,都是修建厕所之处。

建北街陇东商场,将北城门东面的城墙全部挖掉。

城门西面的北城墙被私人分段挖毁,各建楼出租。

北城墙及城门至此铲除殆尽。

1970年,长庆油田大开发,石油管理机关入住庆阳城,人员大量涌入,人满为患,无处居住,县计委主任费昌义出溲主意,在四周城墙外开挖窑洞,以纳石油工人及其家属。

这本身就是对城墙的严重破坏。

后油田家属楼逐步建成,石油工人搬出,当地居民或农村打工者搬入,又随地方居住条件不断改善,许多城墙窑洞闲置。

窑要住人,闲置就会崩塌。

因城墙窑洞而崩塌城墙处,也不在少数。

到了二十一世纪,对城墙的破坏仍在继续。

庆阳城永春城门(东南门)外原有南关,一面附在东南城墙下,一面崖下是东河,形成天然屏障,南北建有小城门。

过去是商市,交易多在晚上,为庆阳一景,名“南郭晚市”。民国期间,较为繁华,新政权建立,逐渐冷落,后留有几家骆驼店,收容北来驮盐的骆驼队。

再后来没了骆驼队,居民相继搬走,县上办养猪场,建屠宰厂,属县食品公司管理。

企业改制,将这块地皮出售给私人,私人扩展地盘,雇人从下面挖城墙,造成墙塌人亡。

城上,人们抢占地盘,不顾危险,将房建在城边上。县政法委建家属楼,展到城墙边,为了保险,还将那段城墙用石条砌箍,但将下水未处理好,生活水长久渗漏,城塌楼毁,所幸居民早己搬离。

九十年代初,县上为解决居民居住困难,在城墙东南角建了几幢居民楼,称为“百户楼”,现已三十多年,今年三四月,这段城墙垮塌,半个楼也垮了下去,万幸未伤人。

宾馆为了客人步行去周祖陵近便,将东城墙化巨资修成台阶式通道,破坏了城墙原貌。

修建华池到庆阳城的二级公路,名称“打庆公路”,要将东城下原公路拓宽取直,需开挖五处突出的城墙,长500多米,并将鵝池洞彻底铲除。

皮之不存,毛将焉附。城墙若开挖,那道人工筑就的硬皮已失,长期水土流失,庆阳城将不复存在。

方案已定,即将修建。

我看事关重大,起草一封上诉书,邀请时任县人大主任的麻韔參加,加上我这位县政协主席联合实名上报,寄省委书记、省长各一封。

不久,我接市计委时任主任张甫虎的电话,告知我,二级公路只修到庆城北的封家洞,向南再不拓宽,保持原状。

路从河东走,因方案、概算已批,可另报计划。

谢天谢地,一封信保住了东城墙和唐代古迹鵝池洞。

古庆阳城东南西三面环水,是天然护城河,只有北面与北山相连。

在冷兵器时代,古人为防卫,不仅在北城修建了多道城门,而且在北城门外,开挖了东西横贯的大水坑,实为人造护城河,但不与东西河水相通,多为干壕沟。

在这段护城河中间建有一狭长土石结构的长桥,将庆阳城本城与北关城相连。

桥近城门处原是断的,搭设专用木板可通行。

木板能从城上吊起、放下。

和平时期,桥板放下,通行人车;

战时将木板吊起,交通中断。此桥有这种功能,当地人俗称“吊桥”。

这是古代城防设施的一个显明的特征,全国保留的并不多见,可以说是庆阳城珍贵的地形文物。

隨着时代的发展,“吊桥”失去了它应有的作用,当地人将“吊桥”断处用土石接连上,就将护城河(干壕沟)隔为两部分,在“吊桥”两边形成了两个仍为东西长的大水坑,当地人称东面水坑为“东壕”,西面水坑为“西壕”,“西壕”大于“东壕”。

“吊桥”原来狭长,为了安全,桥两边用石块垒有护墙。新中国建立后,“吊桥”作了几次维修,从东西两边砌墙加宽,护墙先改为水泥柱与钢管护栏,后改为不锈钢的栏柱与面板,今为汉白玉栏杆,越来越漂亮,后人起雅名为“起凤桥”。

顺便提一句:在上世纪六十年代维修时,挖出一对跪缚的无头石人,后面刻有姓名,一为“马天驷”,一名“杨廷藻”。

原为北城瓮域内“段公祠”之物。

在明代末期,农民起义军刘宗敏攻打庆阳城时,夜间城內居民马天驷、杨廷藻二人开城门献城,希图领赏,被刘宗敏杀死,民众视其为贼,刻像跪缚于因城破死节的明守道段复兴神像前。

不知此二尊石像何时丢了头,又何时填埋于“吊桥”中?这次修桥起出后,又不知了去向。

庆阳城在改革开放后,人口越来越多,商业用地紧缺。

当时县土地局在开发皇城北城墙下一片商业用地偿到了甜头后,建议开发面积较小的东壕地。

怎么开发?就是从外面运土填埋至桥一样高。

此事上县委常委会研究,以县委书记为首的部分领导同意以填埋的方式开发,以县长为首的部分领导不同意以这种方式开发,理由是破坏了“吊桥”的地形地貌,建议用钢架将“吊桥”从两面同时加宽,上建商铺,这样可程度不同的保留“吊桥”风貌。

但支持书记意见的人多,为什么?你懂得。

这样,东壕填起来,分块卖给了私人,面桥的一面价格相当高,一时解决了商业用地紧张局面,但庆阳城这种独特的古城风貌再不可见了。

庆阳城西南建有钟楼,上悬大金泰和元年(1201年)铸就的万斤铁钟,楼为明嘉靖三十九年(1560年)修建,也可能是维修,是现存的古建筑及古文物,为省级文物保护单位。

庆阳城人引以为傲,也是庆阳城的地望。

但这一古迹周围环境被破坏。

先是其下的慈云寺被逐步拆除,改作他用,仅剩一座大殿及后面二层阁楼。

又于2008年,县住房与城乡建设局为建廉租房,将地址釆在钟楼后面不到十米处。按《文物法》规定,在古迹周围五十米以内不能建新的建筑。

对这一规定县上时任领导及有关单位置若罔闻,文化主管单位多次交涉,并不理会,我曾找县上领导,说是改正,但五层的廉租楼盖起来了,廉租房建设任务完成了,却在钟楼后面结了个赘疣,大煞风景。

我们何处不可建廉租房?为什么一定要在古迹五十米内建?现在后任领导来此土履任,一眼看见廉租楼,质问我为何没有挡住,我只是苦笑,有何话说!

现在,我们斥巨资新建景点,以招徕游客,增加县财政和群众的收入。

我们看到山西省平遥古城、四川省阆中古城、云南省丽江古城游人如织,长久不衰,感到眼红。

既然现在这样,何必当初呢?有人说:

那时的政策和社会环境是那样,谁也无办法。

哪么,以上三城古迹何以能保存下来?

这很值得我们作深刻反思。

来源于:庆阳范仲淹文化研究会