25岁的年轻医生杨仁中在旁也泪流满面。

这枚小小的仪器就是中国人工喉(第一型烟斗式),由杨仁中带队研制成功。

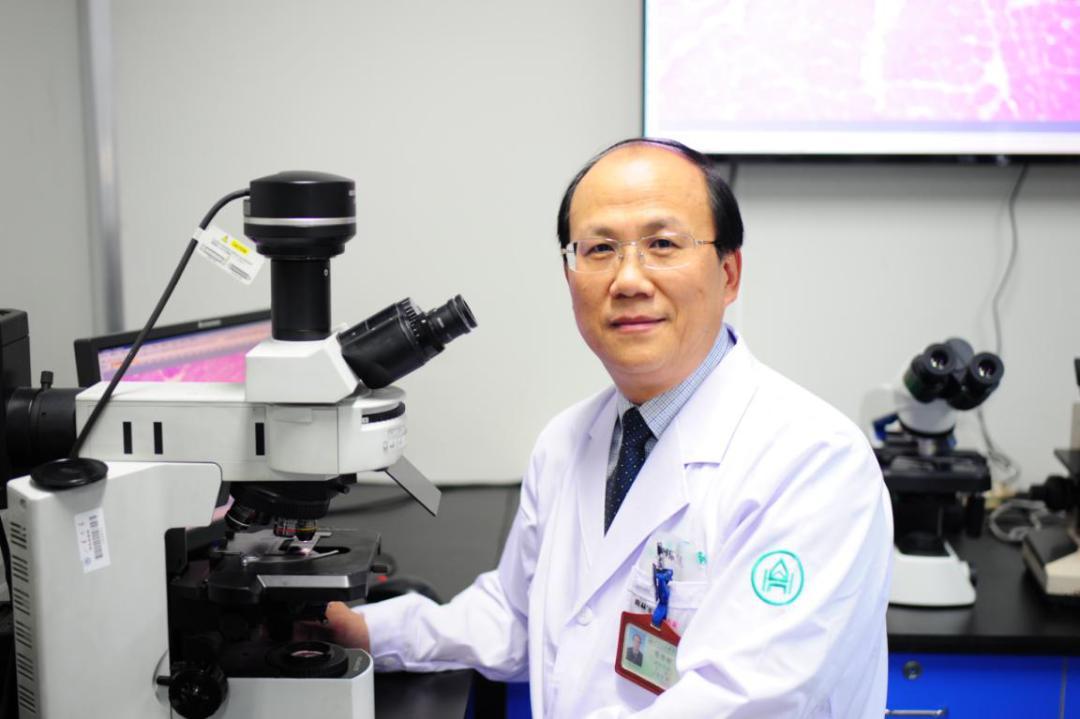

由此,杨仁中也被誉为“中国人工喉之父”、“中国语音康复医学的开拓者”。

(杨仁中与安装人工喉的马来西亚患者交流,患者通过电话将喜讯告知远方亲人)

父母曾开设乡间诊所,再加上自身对救死扶伤的渴望,年轻的杨仁中选择了学医。

1953年秋,杨仁中跨入了山东医学院(现山东大学齐鲁医学院)。

1956年,杨仁中被安排到北京医学院第一附院重点实习耳鼻喉科。

在耳鼻喉科临床第一线,杨仁中经常接触“半路哑人”。

所谓“半路哑人”,是指那些因为喉癌等原因导致喉切除或喉破坏而无法说法的人。

喉癌患者接受喉切除手术后,空气不再经过鼻子、喉头进入肺部,而是通过手术后颈部留下的呼吸口直接进入肺,鼻子丧失了对空气的过滤、加温、加湿以及闻到味道的功能。

更重要的是,病人将失去喉头这个发音器官,不再能说话,成为“半路哑人”,遭受到难以想象的打击,有些病人甚至因此自杀。

(杨仁中正在指导训练患者用食管说话)

面对病人的痛苦,杨仁中决心要想办法让他们能够重新说话。

他试着从祖国医学、科学文献找材料,翻阅到《梦溪笔谈》,里面记载了“世人以竹木牙骨之类为叫子,置人喉中吹之能作人言,谓之颡叫子”。

这一记述给他以极大振奋,他多次解剖小动物的尸体喉标本,探讨发音器官的构造和功能。

经过上百次实验,他和同伴们共同探明了把气流送入口腔的特殊进路,从而制出奇巧的弯管,又设计出别致的发音器,二者的组合,成为中国人工喉的雏形。

实践,失败,再实践,再失败,最后第一型中国人工喉终于诞生,填补了我国该医学领域的空白。

同年,中国第一个语音康复基地——山东医学院附属医院中国人工喉科研组成立。

但是第一型人工喉有很多不足,有待改进。

“要为病人解除痛苦,为祖国争光”,杨仁中始终牢记这一信念,他和人工喉科研组不断努力改进。

1971年,中国人工喉得到进一步创新:以高分子材料为主体,装配便于呼吸的系统,解决了调动鼻部功能问题,可闻到香味。

这也是中国人工喉和国外人工喉相比时最大的优点之一。

1977年,中国人工喉在全世界众多国家中脱颖而出,荣获国际金质奖。

但是杨仁中自己并没有因此满足,“病人带着不方便也不好看,始终没有自体发音好。

”

随后,杨仁中带领语音康复基地又陆续创造性取得了一系列“全国第一”的成果:食管发音训练法;喉——气管狭窄自调扩张器;胃代食管发音法;中国新型电子人工喉;电子助讲器。

这些和中国人工喉共同构成了一个相对完整的中国语音康复系列。

杨仁中发明的中国人工喉等系列语音康复设施,使失去发音能力的3000余例国内外“半路哑人”重新开口讲话,先后接待了100多个国家、地区的访问学者。

因此,杨仁中也获得了多项荣誉,包括全国劳动模范、全国和山东省医药卫生先进工作者,多次受到党和国家领导人接见,享受国务院特殊津贴和全国劳模津贴。

(

齐鲁·齐鲁壹点 陈晓丽 通讯员 李小诗)找、求发布、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体在线等你来报料!