好象有意炫示一下记忆本领似的,不翻阅、不打听、不借助任何资料,仅凭记忆完成作品,我已经有了很好的尝试。把记忆中美好的东西写出来,我已经当作一种责任。但愿本篇所作,能勾起有兴趣的读者对老剧场的思念。也吁请更多的人拿起笔来,也写人民剧场,还原人民剧场,让已经消失的老剧场,在人们的记忆中熠熠生辉。

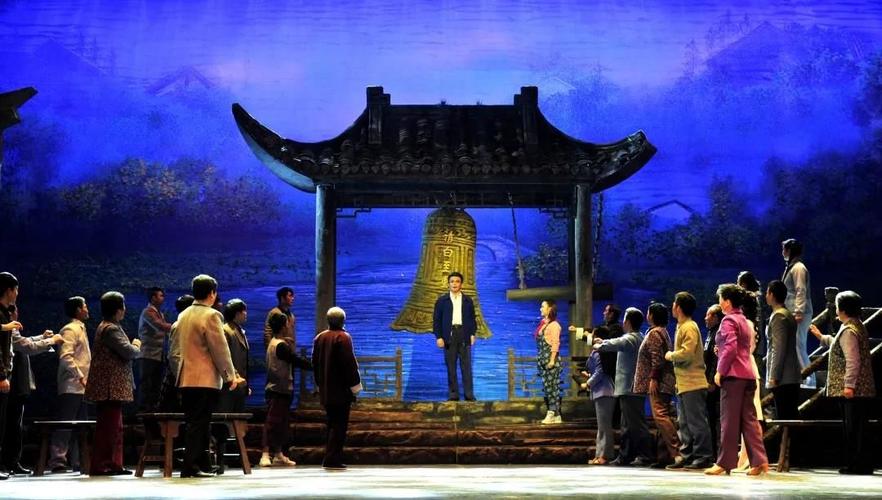

1984年,中央民族乐团来人民剧场演出。

早年的老东坎没有正规剧场,但有唱戏和看戏的地方。那时,人们的文化生活十分贫匮,从我记事起,虽然已经有黑白、甚至无声、以至稍后的五彩电影可看,但看戏还是最主要的。我们滨海以淮剧为主要戏种,虽无京剧、越剧、黄梅戏等出名,但一方水土养一方人,淮剧作为家乡主导戏曲,深受里下河地区以及东坎老街人的欢迎,顺理成章。

最早的戏园在东大巷(阜东路)的路西边,位于老东街头北约80米、现在“香小鱼菜馆”那位置。戏台朝南,搭建也比较简单,稍高于地面的戏台,架在三或四条腿的长板凳上,上面铺上一层红色的地毯、用布幔拉起一背景台,四角各插根竹杆,上面悬着200支光(瓦)的灯泡照明。背景用幔布,在东西各开一门帘,“出将”、“入相”似京剧样,起着两边台口的作用。戏就在这样的情景下唱将起来,台上演得精彩,台下看得认真;台上唱得高兴,台下看得痴迷。看得多、听得多了,不论男女老少随口都能哼上几句。

与现在比较起来,专门用于演出的汽车流动舞台唱戏,任你怎样的精彩,台口也不见很多的观众。刚过完的春节,县淮剧团在公园大门前的舞台车上连演七场淮剧,因为过年,看的人不少。大年初一上午九点多,几十年不见,今年刚开始的“踩街”活动,一下子把聚精会神看戏的观众引走许多,台口又显暂时的冷清。今年的春节年味较浓,流动舞台、南湖戏院的淮剧演出和踩街活动功不可没。

说了段也不算离题的题外话,回到旧时的老戏台。虽无布景灯光,但看戏还是要花钱的。当作围墙的布包围住戏园东、南、西三面,北面下台口的几间房,是演员们换妆和备场的地方。围布的南面留一进出口,卖票的就在门口摆一课桌,票价一律二角钱左右,自带板凳,位置自选。我们若无大人带着,有时会趴在地上掀起围布偷着看,见到戏班检票人过来立马爬起,溜烟似的跑开。逢有名角献演,围布又加一层,入口与二层纬错开,避免了一层布纬从入口地方“漏菜”,我们趴地看戏的路也被堵死。

随着岁月的流逝,应该还稍早于百货公司的人民剧场诞生了。在老戏台原址向西平移的剧场,除了前后均有二十米左右的空地外,占了阜东路西至解放巷(唐巷)全部的地方,很大也很长。凹后的剧场容纳千人左右,内部设施也发生了很大的变化,带有楼座的剧场与露天老戏台相比,真是鸟枪换了炮,红火了好一阵。可惜好景不长,可能是因为电火,把剧场烧得东街半边天空都被映红,只剩下四面光墙。这一当年最大事件,笔者在去年老东坎记忆的文章中有过描述,不再重叙。

没有了剧场,外地的班子不进来,苦了包括我外公在内的老戏迷们。已经很正规,且在苏北都较有名气的滨海县淮剧团,只好又恢复老戏台的功能,设备虽比过去好了许多,但已经坐惯在剧场里看戏的人们不买帐,唱了几场后,效果差,观者少,只好鸣金收兵。

1986年,著名淮剧表演艺术家裔小萍、梁锦忠来人民剧场演出。

被烧后的剧场,竖在那里很难看。县里也考虑断垣残壁影响不好,不长时间即着手重建。当年的县领导有魄力,重新规划,改进设施,放大规模,虽然经费紧张,但只要领导有决心,就没有克服不了的困难。仅用一年多的时间,重新建造了一座比原来大了约五分之二的新剧场,设施齐全,设备先进。真是旧的不去,新的不来。看着新剧场,老东坎人、特别是老戏迷们那个兴奋就不用说了。

新建的剧场依然是座西朝东,直对医药公司大楼的“南货总店”。剧场门前的开阔地似一小广场,南北两边各七、八间带廊柱的平房,是剧场和县淮剧团的办公室及类似栾玉华等知名演员的宿舍。剧场虽是人字屋顶,象是放大多少倍“丁头屋”设计,但因为高大,显得非常宏伟。人字顶下方“人民剧场”四个霓红灯装饰的大字,虽然只是一种日光灯的白色,但却是当年最时髦的装饰,远看、近看赏心悦目。

从阜东路往里走入小广场,感觉透气、心胸有突然开朗的舒服。每到春节这里热闹非凡,卖糖葫芦、杂糖、脚踩棉花糖、做糖人的,卖花生、瓜子向日葵的,转彩、抽弹子箱、射汽球的,特别是摆台湾盘(康乐棋),以及后来才有的捣台球的摊子都集中在这里。我的堂叔李舒田,个不高,线头准,不管是“打台湾”还是捣台球,和人赌个“板底”或者三块两块钱,因为技术好,赢得太多、输的太少。围观的人很多,有人不服,一较量,还是输。

剧场又宽又大,上得四、五级台阶的平台,三堂大门一样大小分左、中、右,上部玻璃、双扇对开,大多仅开中门。二道门南为单号、北为双号检票口,仅用厚帘布遮挡,大多不放帘。两道门之间为过道,南墙面朝过道的房屋是售票处,对面的北屋为小卖部。过道的墙上方和空白处,挂有著名演员的剧照或戏曲宣传海报。有一年流行很厉害的“红眼病”,为了防止公共场所的互相传染,把检票口挪至一道中门,进入的人都必须点免费的眼药水方可进入。检票在一道还是二道门,都视演出的重要程度而定。

面朝东的舞台很大,三层布幕。紫色天鹅绒布的大幕开场前,在灯光的照射下富丽堂皇。让日子过得还算不错,能看得起戏但仅着蓝、黑、灰衣服的观众都惊叹她的奢侈。舞台高于前排观众席约一米,台南口为拉、关大幕和演员“出将”的地方。挨着的是后台的道具库,也是我们得机会就要溜进去看看的所在。剑戟枪棒、盔甲插靠,威风凛凛;皇袍官帽、风冠霞帔,珠光宝气;掸尘髯口、佛珠妆盒 ,琳琅满目。北面对应的后台是化妆间,开演前的个把小时,这里是最热闹之处。屋中一张长桌化妆台两面坐人,演员们聊着天,忙着施底粉、画眉眼、描鬓发、涂红唇。画花脸的满脸油彩、黑白红蓝、层次分明;老生小丑略施底粉、稍作点缀、简洁明了;青衣花旦,涂脂抹粉,费事也花功夫,但化妆成功,效果不同凡响。有句戏语,形容虽有点过,但让人听得懂,称化了妆的旦角是“台上抢不到,台下没人要”。说得又有点残酷,却也说明妆扮的重要性。

1989年,著名歌唱家郁钧剑来人民剧场演出。

化妆间前的北面台口是伴奏区。六、七人器乐班子的小方阵,南侧边座观众可以直观,正面观众可见前排的二胡、板鼓演奏景况。北侧观众无缘此景,但能有预先知道备场演员状况的补充。每当开演的铃声响过和照明灯的熄灭,随着板鼓大师的三点鼓响,伴奏区的锣鼓、小嚓、嘡锣、响板等击打乐,二胡、琵琶、笛箫、唢呐、大提琴等,器乐声响成一片。每个乐手都身兼多职,放下这样,赶快拿起那样乐或器,忙而不乱。最显眼的是右手拿着大筷子般竹棒,左手打着响板的板鼓师,点头搁脑,最为卖力,伊然就是这支乐队的总指挥。激越的板鼓点,使整座剧场处于热闹和喜庆之中是必定的。此时,观众大都停止交谈、坐直身子、目光齐聚舞台,动作高度一致也是必须的。

布景是舞台上很重要的内容,大多有画在布上的草房,正屋堂中寿、囍或奠字,加上一些松鹤画布、屏风等,根据剧情需要配置。辅以依然是画布制作的大树、远景的山水之类摆放在屋旁或屋后。室內再配置高凳带靠背的桌椅,不管是皇帝或官员、草民都同用此道具,只要注意更换不同的桌布、座垫就区分了不同的阶级。观众也认可,本来就是唱戏,不会过多计较皇帝该是怎样的奢华、草民家不应有和帝王家一样高的桌椅。

一本淮戏都有十多场,转场、换道具很麻烦也很需要时间,大庭广众之下搬桌弄椅、竖房子也不雅观。于是舞台上的三层大幕,就起着非常重要的作用。拉上二或三层幕布,幕后换景任人走动,布景置物就很从容,只要不弄出很大声响就行。幕前一人或多人来几句道白或唱上一段“大悲调”,或来段跳樑小丑般的俏皮,但这些一定是剧中内容的过渡,也足够幕后换景的时间。待说或唱完,再拉开遮幕进入新景之中,配合天衣无缝,象现今电视切换镜头仿佛。

当年人民剧场的舞台上来过很多淮剧名角,上海淮剧团几乎隔年就来一回。著名淮剧表演艺术家莜文艳、何叫天、马秀英等饰演的《牙痕记》、《狸猫换太子》最受老戏迷的欢迎,百看不厌。省淮的李少春、淮安的王志豪、泰州的陈德林等率领的团队轮番献演,给东坎老街带来一阵阵的躁动。每逢此时,老戏迷们票未到手就会坐立不安,当作一桩心思来焦。我外公对淮剧的喜欢和痴迷可说是没有多少人可比。常年包座,一排1号或2号,遇到上面的事,真正VIP客户效应凸显。但类这样的戏带我们小孩进去就不合适了,所以少有缘分看大名角的戏也多有遗憾。每遇此时,剧场外,“氽虾子”等退票的大有人在,抱着一线希望,询问进场的人,有退票吗?焦急之情让人怜悯;剧场里走道口、前台口加座,边座走道口站得满满当当都是人。此情此景,想让现在的人相信恐怕都难。

1987年,江西省歌舞剧院来人民剧场演出。

从小看得最多、也记得比较清楚,当然还是滨海淮剧团的戏。艺名“五岁红”的栾玉华演青衣也演老旦;赵叶青扮相俊美,演小生也演老生;汪小华扮花脸也演武生;文革中被打成现行反革命的葛建国、家住前河边的陈绍秀、小学老师罗以官的妹妹罗以凤以及盛小芹等,都是当年县淮剧团元老级人物和名演员。后以裔小萍、梁锦忠领衔到曹阳麾下的滨海县淮剧团,名声鹊起,上演的《秦香莲》、《珍珠塔》、《杨六郎告御状》等在整个淮剧界很有影响力,为滨海也是“淮剧之乡”争得一席之地。时间久远,好多名家漏记或错名请见谅。

当年我们小孩大多扒在舞台口,也不懂剧情,稀里糊涂之时,突然听到呜里哇啦唢呐声响和急促的板鼓点,知道是皇帝或有大将出场了。看着武将头上的“牙鸡毛”(音),被手指一捋、毛尖到地的潇洒;盔甲插靠上象征官阶大小,六或八面彩旗、随着身体转动的飘逸,顿时兴奋不已,那情、那景忘不了,那心情、那知足真是丢不下。

往事记忆犹新。实验小学读书时,曾经在少先大队旗、中队旗的带领下,我举着小队旗和同学们浩浩荡荡地跨过大半条老街,在剧场这个舞台上,和全班同学集体朗诵着刚开展“学习雷锋”活动的词句,看着台下黑压压的尽是人,心里那又紧张、又害怕的心情,现在想起来还很兴奋。

不止一次地看过马戏团的表演,山羊慢悠悠地走钢丝、小狗识字做算术…… 杂技演员蹬缸踏伞玩魔术,飞叉甩碗抖空竹…… 就连由生以来第一次见到的真老虎、真狮子,精彩剌激的“空中飞人”都是在这个舞台上。

1964年,全军开展“大比武、大练兵”。地方上也不甘落后,滨海县商业局在剧场的舞台上举办了所属“八大公司”的业务技能竞赛,别具一格。食品公司的卖肉一刀准;糖烟酒公司称糖算帐一口清;百货公司的扳布看谁速度快、扳得齐;医药公司同样一张药方,比谁抓药准、包药快……父亲也参加了比赛并取得很好的成绩,各公司为练兵比武也确实忙碌了一阵子。

剧场这座舞台,留下过不少著名演员的脚印、其中不乏有国家级、顶尖表演艺术家的身影。1985年来过滨海、现在依然很红,至今仍活跃在舞台上的军旅歌唱家阎维文的精彩献演;戏曲最高奖的“梅花奖”得主梁国英、陈澄曾多次淮剧的汇报演出;6540部队独立师文工团现代京剧表演的轰动效应…… 热闹之极。有盛也有衰,萧条的时候,有的还真让人想不通,明明是大地方颇有名气的京剧班子来唱戏,竟然只有大半场人;仅仅隔滨海几十里路,响水以北的淮海戏,因为口音的不同,剧种影响力小而半场人不到,都是前两天还好些,往后更差,只好提前退场。看来在滨海这个剧场,不管是大剧小剧,滨海人只认淮剧。

剧场也有出奇事的时候。1967年,文革第二个年头,造反派之间的斗争已经比较激烈。人民剧场也经常成为红卫兵们聚集开会,批斗“走资派”的地方。时有两派为争剧场而发生摩擦。但有一次却例外。我原电厂一同事的父亲顾乃兵,曾是县委机关的监察干部,不知因为什么事,被打成一个所谓的“反革命”。这位戴眼镜的白面书生性格倔强,根本不服对自己的不公正处理,只身去京上访。到了处于无政府状态的北京,到处乱哄哄一片,找到的有关部门都自身难保,偌大的北京告状无门。不知所措的他突然灵机一动,买来纸和笔墨,写了份自己的冤枉和诉求的大字报,在大字报上端写上《蒯大富的家乡又一起蒯大富事件》的大字题头。贴上街头不久,轰动了半个北京,立即有人找到顾乃兵,竟被贵宾样接待,一下子窜了红。期间,却遇一次有着光荣和不朽名字、全国人民衷心爱戴的周总理参加的红卫兵集会,他竟然被安排坐到离总理仅7个人的主席台上。自己的问题很快解决好,回到滨海被当作英雄样的迎接,结合进了县革会并安排做报告。在人民剧场里,格格不入的两派红卫兵竟不分派别地坐到一起。我也坐在南侧旁座的第六排,亲耳聆听了顾先生的演讲。进京过程津津有味、总理风范令人钦佩、感受感想奇特独到,其中一段的“吹鼓打喇叭,还是打喇叭吹鼓”,要讲述的道理已经记不清楚了,但大字报上的大字题标让我印象深刻。由此也看出,清华大学“井岗山兵团”司令蒯大富,在当年中国是何等的影响力,同是滨海人的顾乃兵先生是何等的聪明。

舞台前的观众席分为三区。也可以是乐队演奏区的台口,1、2、3排为前座,4至18排为中座,19至28排是后座。座与座之间是较宽的通道和出口。座椅是连着的铸铁架,篏埋于水泥地用螺丝固定,装上木隔条(透气)的翻盖座板和扶手。座凳不宽、好在当年的胖人不多,稍胖的人肯定会被两侧扶手挤得满满当当。座凳每排32或33座,位置错开,避免了后排人看前排观众后脑勺的情况。中座18或19座两侧为直行通道,整个剧场座位呈井字型排布,四通八达。初中同学范广仁的亲叔范八爷、球友姚世新的父亲姚大爷检票、查票又兼电工。演出开始后,他们拿着手电筒,帮迟到观众照票指位置,那摇曳的射光;文革前才有的,应是姓张的老爹,手托大茶盘送茶和甩手巾把,那潇洒的动作,让人难忘。

剧场二楼在一层后座的顶上至东墙,格局和底层大致一样,不一样的是台阶式安排座椅,不象一层前低后高坡型设计。分两区的过道较宽,內有通道,外有楼梯。楼座前几排视觉还不错,再往后毕竟离台有点远,因此和后座为同样的票价。小时候的我们当作爬楼好玩,也不看戏,在楼梯洞里爬上爬下,现在看,有些傻。

剧场的顶棚都是天花板,最早有如北京人民大会堂五角星样图案,象四百米环形跑道样的日光灯设计。天花板虽是石膏板没有光泽,但顶棚结实,上面可以走人,可设计舞台灯光和更换灯管。剧场两壁六扇长窗常年用紫色窗帘遮挡;南北各有一突出于墙面,面向舞台的半圆型耳房。上部为水泥滴落状,着淡黄色油漆的墙上装着几盏壁灯,显得雅致、时尚。

1987年,河南省歌舞团来人民剧场演出。

舞台的灯光,都是由横亘在台口上方一根铁管上,大约500W以上的几盏探照灯固定照射或调整。加上楼座上打出的流动追光,虽色彩单一,但在当年已经很不错了。渐渐的,舞台的边上有了字幕,剧情简介、唱词提示,一些认得字,耳却有点背的老戏迷,又多了对剧情了解的新渠道。后来背景墙上又开始运用幻灯技术,舞台的效果也越来越好。

剧场中座6根杆子很长的电风扇,给夏季剧场带来丝丝凉风。但遇特别闷热的天气,带来的却是燥热的暖风,有时开还不如不开。寒冷的冬天,偌大的剧场,仅凭通道进出口的门帘遮挡和观众自身的热能,来抗御刺骨的寒冷。与现在装修豪华、舒适座椅、空调制冷或供热的环境相比,浑身冒汗或瑟瑟发抖戏迷们那专注,那痴迷,悲也,壮哉!

改革开放后的剧场也开始放起了电影,经营起录像厅。因为电视的普及,特别是戏曲多个频道的播出,剧场变成了现在东街头的“香小鱼酒家”和商住楼而无影无踪。是非曲折,不忍去说。

对剧场如此了解,因为经常跟着外公去看戏,也因为和父亲一起在东街医药公司值班。晚八点半左右,公司下班关了门,父亲便会带着我去剧场“拾大麦”。本来和范八爷、姚大爷就很熟,点个头就进场了,看上半小时或二十分钟的尾戏,也算是过了把瘾。加之稍微留点意也就记在心上了。

与剧场有不解之缘,一是靠家近,另就是家乡戏魅力的吸引,一直伴我少年时代的成长。成年后就是去部队当兵临走的前一晚,穿着新军装的我,看的一场电影也是在这座剧场里……

老东坎人,谁没有与人民剧场的故事,借杨式太极大师崔仲三先生勉励我的话:每个人都有自己的故事,欢迎您在本文底部点击“写留言”写下您记忆中的人民剧场啥样子,与大家分享。

作者:李开荣(顾正俊 供图)