2017年9月,吉林市人民政府公布第一批44处“吉林市历史建筑”,同时宣布中兴街为吉林市第一个“历史文化街区”。中兴街历史文化街区的形成虽百年有余,似无法和吉林老城区并论,但以火车站为核心的铁路文化,却在洋溢工业文明的同时,始终兼容着传统。值得一提的是,作为吉林市由近代走向现代这一艰辛历程的起点,不管中兴街上空曾飘荡过怎样的屈辱与不堪,文娱活动所起到的作用尚不容小觑。尤其是新中国成立后,依靠铁路部门的鼎力支持,中兴街上飞扬的文娱新风,一度令全市瞩目。或缘于此,在那44处历史建筑中,位于中兴街上的沈铁吉林文化宫竟赫然在列。

吉林市档案馆馆藏1940年满铁厚生会馆旧照

一、铁路剧社与小俱乐部。

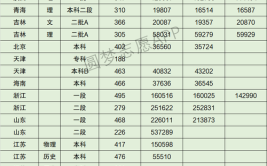

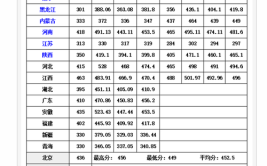

据相关资料介绍:早在吉长铁路通车不久后的1913年,当时喜爱京剧表演的吉长铁道管理局下属科室职员,在局长阎传皋(史料记载当时的局长为虞愚,并非阎传皋)的倡导下,成立了业余京剧社,名为“吉铁票房同仁剧社”。另外同期,铁路工人中还有一个排演京剧的业余团体“铁路俱乐部”,也在吉林京剧界小有影响。到了1932年前后,两个团体合二为一,称作吉铁剧社(史料记载,1934年4月1日之前吉长铁道管理局已改称吉长吉敦铁路局)。在这号称京剧第二故乡的吉林城,不管从事着怎样现代化的工作,铁路职工喜爱的文娱活动,竟然还是京剧。

虽然是一个京剧票友组成的业余剧团,但吉铁剧社在吉林梨园界却有“京剧第一团”的美誉。这不仅源于当时铁路部门许多高官(如伪满时期吉林铁道局局长袁嵩瑞)就是直接参与演出的票友,剧社可谓“装备精良”。同时还在于这个剧社曾举办过一些京剧科班,选拔培养了一批又一批水平较高的票友。另外,在1939年,伪吉林铁道局在铁安里修建了一座建筑面积735平方米,设有剧场、图书室、活动室的俱乐部,尽管这里主要为日籍职员提供消遣娱乐服务,但吉铁剧社被允许在其中活动、演出,算是有了一个相对固定的活动场所,很值得其他票友团体羡慕。

1973年小俱乐部门前,李秀元先生提供

《昌邑区志》记载这座俱乐部的名称为铁路厚生会馆,不过多幅伪满时期的吉林市区地图标注的却是福生会馆或福祉会馆,或者直接标为“社员俱乐部”。这应是该俱乐部为吉林铁道局负责职工福利的厚生科主管的缘故。吉林市解放后,这个俱乐部被铁路部门接收,成为吉林地区铁路职工的文化活动场所。因1956年修建了规模更大的吉铁文化宫,面积相对较小的铁安里俱乐部于是被俗称为小俱乐部。小俱乐部也叫吉林铁路文化宫第二剧场,除放映电影,接待会议和演出活动外,也是铁路分局电影队(1982年改称电影电视管理站)的办公场地。这个俱乐部一直存在到2008年前后,最后的名称是吉铁会议中心。

上世纪六十年代初的吉铁文化宫

二、中兴街上的吉林铁路文化宫

1956年,鉴于小俱乐部面积狭小,已不能满足日益壮大的系统实际需要,吉林铁路局决定在中兴街兴建占地9000平方米,使用面积达5100平方米的吉铁文化宫。这是一座钢混结构的“H”型楼房建筑。北侧设有剧场(1218个座席),南侧为建筑面积7205平方米的体育馆。中间为科技活动馆、演讲厅、图书阅览室(八十年代中期,藏书5万余册,期刊187种,报纸41种)。到了1957年,随着铁路医院新门诊大楼的落成并投入使用,在中兴街西侧,由体育馆、文化宫、铁一中、铁路体育场(老体育场)、铁路医院构成的铁路文教卫生核心区正式形成,此格局一直延续至今。

铁路文化宫剧场舞台,取自《吉林市铁路运输志》

吉铁文化宫投入使用后,剧场一侧主要以放映电影、接待大型会议活动为主,当年铁路中小学组织师生观看电影,多选择在这里。吉铁文化宫剧场内舞台为镜框式,深度15米,高12米,宽20米,有乐池和一面附台,四道电动幕。1977年,在剧场后墙外,又加建了面积500平方米的演员化妆室、道具布景仓库,以及排练室。论演出条件,在吉林地区一直属上乘。因当时吉林铁路系统管辖区域包括整个吉林省东部及黑龙江、辽宁部分区域,这使得吉铁文化宫的影响范围远远超出了吉林市范围。

作为铁路系统重要的文化场所,吉铁文化宫隶属于吉林局宣传部。苏仁、杨俊忠、赵百超、 王占魁先后担任过文化宫的主任。文化宫下设财务、总务、文艺组、图书馆、体协、剧场、放映队等机构。当年工作在文化宫的姜福龙、张国良、孙良才、杨福生、金孝慧、刘克素、赵文博、张跃明、安玉文、侯秀芝、董正连、许华文、魏秉武、孟树槐、修洪才、赵维山、郝德林、代玉玲、冯文海、彭文举(快板演员,后负责舞台灯光)等皆是各怀长技,能够独当一面的“高手”。

剧场正厅二楼天井处

1983年,吉铁文化宫又对剧场进行了一次大规模改造:地面改为水磨石,同时更新了冲洗地面设备、剧场座席和电影机,增添了电子游艺机等设备。不过,就在这一年10月,吉林铁路局合并于沈阳铁路局,吉铁文化宫划归吉林分局。到了新世纪,随着吉林铁路分局被撤销,文化宫又被划归沈阳铁路局。

剧团演出,取自《吉林市铁路运输志》

三、路局文艺往事

吉林市,铁路部门的文艺团体有路局和分局之别。新中国成立后,路局在传统的京剧团基础上,设立了吉林铁路文工团。据说著名歌星屠洪刚的母亲,我国著名歌唱家呼延生也曾在吉林铁路文工团工作过。路局文工团最开始叫文训班,以话剧队为主,相继排演过《霓虹灯下的哨兵》、《红岩》、《曙光照耀莫斯科》等剧目。同一时期,京剧队也排演了《将相和》、《打金枝》等剧目。许多铁路人回忆,约在王占魁、杨俊忠担任文化宫主任时期,路局文艺工作达到鼎盛,那时候吉铁文化宫的演出别开生面,百花齐放。

六十年代中期,路局成立红宣兵,除路局一些专业演员外,还从基层抽调了列车段的陈友(板胡、小号演奏员),机务段杨忠兴(杨琴演奏员),分局俱乐部干事张跃明(新疆舞)等文艺骨干。当时铁路宣传队的歌舞、管弦乐队(孟宪联、杨忠兴先后担任指挥)享誉吉林:男声独唱演员柯俭、女中音演员周仲颖都是具有较高演唱水平的专业演员(专业团体转业来的)。女高音演员王丽华,后来甚至被中铁文工团选中;亲赴新疆学习维吾尔族舞蹈的张跃明,舞姿洒脱优美;巴松管演奏员赵文博、鼓手张明哲技艺精湛,在吉林市称冠一时……甚至当时文艺演出的报幕员苟秀敏(通讯段职工)、温丽华,也因形象端庄、嗓音清丽而成为铁路职工追捧的明星人物。当年,铁路系统排演的《沂蒙颂》、《白毛女》等大型舞剧作品,由系统内乐队同期演奏,堪为艺术精品。

进入特殊历史时期后,传统京剧被现代京剧代替。铁路系统内的京剧虽遭遇了很大的冲击,但专业水准没有丝毫削减。尤其是一些因特殊原因不能登台的演员,也继续发光发热,指导业余演员揣摩角色特点,改善表演技法。如铁路局三处处长贾兴华的妻子(铁路局办公室机要秘书,老铁路局京剧团京剧演员)在1969年10月下放到新站工务段修配所,曾和当地宣传队排演过现代京剧《沙家浜》,因现场职工基本上都没接触过京剧,她就一个字一个字的教你道白、一句一句的帮你练习唱腔,甚至就连每个眼神都帮助改正,最终促成了演出的的成功。据吉林铁路文史专家刘永兴先生记录,一直到2005年,吉铁业余京剧团在何瑞吾、王树声、郝瑞兴、崔庆荣、张玉林、孟少川、韩凤阳、曹玉萱、马莉等人的组织下,一直活跃在京剧舞台。

1976年演出交响乐《智取威虎山》,指挥郭金夫,李秀元先生提供

四、分局文艺往事

吉铁分局文艺团队主要是以各单位业余剧团和歌咏队为主,据《吉林市铁路运输志》记载,1949年,分局管内就有十余个活动在基层的文艺团体。虽然不是专业演员,这些业余队员对艺术表演却是极其严肃认真的。例如一些职工利用业余时间排演过苏联话剧《远离莫斯科的地方》,为追求演出效果,很多演员都将头发染成了金黄色!

1964年5月,吉林铁路分局抽调各单位文艺骨干,成立职工业余文艺宣传队。此后的岁月里,这个宣传队时聚时散,人员你进我出。但在其存在的二十多年里,始终秉承为工农兵服务的原则,活跃在千里铁路线上,为基层单位职工奉献了对口词、表演唱、舞蹈、交响乐、话剧等精彩的文艺节目。这其中尤以话剧影响最大。

1978年《白卷先生》剧照,李秀元先生提供

1973年10月13日分局宣传队筹排话剧《年轻的一代》。在去长春向吉林省话剧院和长春市话剧院学习,及观摩吉林市话剧团的演出后。经过一个多月的准备,于12月15日正式演出,观众反响强烈,该剧共演出24场。在之后的1978年,宣传队公演的六场讽刺喜剧《白卷先生》和四幕话剧《于无声处》也取得了非常好的演出效果,其中《白卷先生》共演出35场。

吉铁二小学生参加文艺汇演,取自《蓬勃发展的吉林铁路教育事业》

其实在吉林铁路分局各个单位,文艺活动一直均比较活跃。以我曾就读的铁路学校为例,无论是小学还是中学,校园中始终都有鼓号队、合唱队、舞蹈队等业余文艺团队。而分局不时举行的各级别“文艺汇演”,就是这些文艺团队的竞技场。1985年1月,为了庆祝实现安全生产五百天,在吉铁文化宫举办过一场分局级文艺汇演。这个演出规模大,标准高,影响深远。据文献记载,共有13个基层单位180多名演员参加,演出49个节目。最后,选出22个节目进行了公演,多年后仍被许多人津津乐道。

五、那些为铁路文艺服务的幕后高人

说到吉林铁路的文艺发展,很多人都会提到原吉林铁路局局长贺力(任职于1961.2-1967.1 ,兼党委副书记),正是在他的大力支持下,吉林铁路的文艺活动才有了长足发展。不过,在纪念领导和明星之余,有一些在幕后为铁路文艺默默奉献的人,同样值得后人纪念和缅怀。在吉铁文化宫,就是这些幕后高人云集的场所。如美工师修洪才,各类文艺演出使用的舞台道具多出自他手,当年由他绘制的主席像更是在全市赫赫有名。此外赵维山师傅的电器制作以及舞台灯光管控可谓技艺精湛,杨福生和老伴的剪纸惟妙惟肖,孙良才的摄影技术也早在几十年前就扬名在外。

工作在吉铁文化宫的幕后高人中,最为后人称道的是金孝慧先生。金先生的艺术造诣极高,当年铁路系统制作幻灯片和剧目字幕,多选用他所绘制的艺术字和美术图案。铁路业余京剧团所使用的服装、道具也由他精心管理,金先生也因此在坊间有了“大衣箱”的绰号。所谓精心管理绝非简单收纳,有前辈网友“月已夕往”告诉我:“他知道什么角色,什么朝代该穿什么服装,戴什么饰物,拿什么物件,摆放什么道具”。我高中班主任郝丽老师的父亲,生前一直是业余京剧团的骨干,她在少年时时常去剧团后台,见过金先生亲手制作过京剧演出服饰。多年后,郝老师向我忆起时,对金先生的才学和技艺仍充满无限的钦敬。

然而华美考究的京剧演出服饰、道具却是特殊时期的最大毒草,在那个特殊的年代,狂热的人们冲入文化宫,将金先生苦心积攒、保管的那些“宝贝”用汽车拉到原铁路体育场(今人民医院外科楼),洒上汽油,付之一炬。非但金先生,在场围观的大多数的人虽不敢言语,却都暗自心疼。

时光荏苒,在几经变迁后,今时的吉林铁路变化巨大。在中兴街上,铁路文化宫虽然还在,可曾经为其带来傲人生气的一众客观条件已然不复存在。如何让中兴街历史文化街区重新焕发出往昔的文化光彩,或许是历史留给后来人去破解的课题了。

本文为优雅的胡子原创文章,其他自媒体转载,请与作者联系

感谢那些乐于讲述往事,心中依旧念着吉林铁路的人们!