文/贾冬婷

孤独图书馆西立面(苏圣亮 摄 /直向建筑事务所供图)

孤独图书馆阅读空间(陈颢 摄/直向建筑事务所供图)

“孤独”击中的社会情绪

现在回想起来,董功觉得“孤独图书馆”的整个过程都充满了魔幻性,也让他有了很多超越建筑的特殊体验。

在海边,沙滩上,建一座图书馆,这个想法本身就挺魔幻的。直向建筑事务所创始合伙人董功曾对我讲起他在2014年3月第一次来到海边踏勘的情景:“天阴沉沉的,云层厚重。海是凝重的铅灰色,海浪有节奏地涌向沙滩,浪声低而远。沙滩上随处可见风吹过后一缕一缕的痕迹。一条旧木船半掩在沙子里,因为气候和风的侵蚀,好像已经静静地存在那里很多年。往远处走,又见一堆废弃的小房子,曾经是渔民的临时居所。在这么一个接近无限的均质风景下面,这些木船、小房子更像是海边的大地艺术。在他的想象中,图书馆也应该是静静地在海滩上,像一块存在已久慢慢风化的石头,当人走进去,能够感知到这片海的光线、风和声音。”这种大地艺术,让董功想起安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth)的画。其中一张,就是一个老人坐在礁石上,远处是海浪,画面里所有东西都是凝固的,呈现出个体与社会之间的距离,有一种近乎永恒的时间性。

这种景观和情绪下的建筑,注定带有某种抽离现实的孤独感。不过,当“孤独”变成一个传播标签,并被不断放大之后,其魔幻性就更加不受建筑师控制了。

“孤独图书馆?这不就是一碗鸡汤,拿来贩卖情怀吗?”最初听说媒体上以此命名,董功非常抵触,也一度被裹挟在各种质疑和争论里。不过,在图书馆建成五年之后,依然有新的事件在这里源源不断地生长出来,这就不只是一个营销噱头了,可以引发一些有意思的话题。

“这个空间被偶然性助推成了‘网红’,各种各样的人对它产生好奇,从而激发了各种各样的使用方式:诗朗诵会、乐队演出、拍毕业照、学跳舞,甚至在靠海那一面举办过时装秀、图书馆用作模特的更衣室……建筑建成之后发生的这些事情,对建筑师来说是非常独特的体验,从中可以真实地看到自己的设计是如何与社会和公众产生互动的。”董功慢慢觉得,它一定是击中了这个时代的某种东西,与社会之间产生了能量,而且这种能量仍在持续不断地释放。

“孤独图书馆”的吸引力当然跟空间本身的力量有关。董功说,它并不完全是个传统的图书馆,内部的温度、湿度、光线并不完全契合图书馆的功能要求,但同时也阴差阳错地带来了其他可能性,比如说朝海的前端是开敞的,而后端有一个阶梯形空间,于是天然地有了活动的舞台和看台。

另一方面,它也引发了在当前语境下公共空间的新探讨。“中国人当前的日常居住以住宅小区最为典型,那些小区被围墙包围着,你不认识你的邻居是谁,里面也没有什么公共生活,这与传统居住是不太一样的。那么,公共空间发展到今天,和这个时代的生活方式、社会格局、人的物理需求和情感需求发生反应以后,新的可能性是什么?”

传统意义上的公共空间,都是城市街区的开放空间。而在一个离北京三个多小时的海边,一个私人社区里面,一块“飞地”上,公共空间怎么可能产生?但在“孤独图书馆”里确实产生了种种公共事件,其中充满了矛盾性和荒谬性。“可不可以激发出我们对公共空间边界的重新定义?到底是物理意义上的定义,比如说城市的连续性和开放性,还是说在这个基础上,还有另外一个层面?”董功说,在这里发生的,是网络社会的独特现象——网红制造、自媒体传播、人对自然的渴望——一系列复杂因素碰撞出持续不断的生命力。个中原因或许混沌不明,却也无法忽视。

似乎是要尽可能地捕捉和封存这种社会情绪,董功一直坚持不在通向图书馆的沙滩上加栈道。游人要在沙滩上徒步几百米,走得鞋里灌满了沙子。他觉得,图书馆和海之间的仪式感就应该这么直接。“修一条栈道,就好像把图书馆限定在一个坐标上一样,会破坏它与海的某种抽象关系。再说,人到这个海边图书馆来,城市里习惯的那种方便到底有多重要?”尽管,如今周围新建了很多建筑,图书馆已经不再“孤独”。

具体而微的生活需求

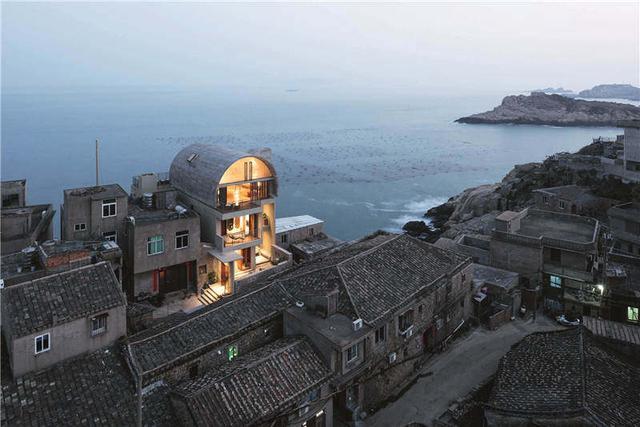

还处在“孤独图书馆”刚建成不久的舆论漩涡中,《梦想改造家》的编导找到董功,说看到了海边的图书馆,想请他再做一个海边的房子。编导邀他去现场看看再作决定。那是福建沿海的一个***北茭村,房子位于岛上最狭窄的咽喉部位。“很杂乱,难以用‘美丽乡村’来形容。但它是渔村,家家户户以捕鱼为生,所以这个村子仍然很有生命力,从小孩到小伙子、中年人、老年人,一代一代地传承下去。不像很多内陆村庄,虽然景色很美,但是进去以后发现只剩下老人和小孩,年轻人都不在村子里了。要改造的这户人家是个一儿一女的四口之家,男主人是个船长,管理着四条船、几十号人,实行股份制。女主人则承担着‘老板’的职责,负责和渔政打交道。一家人的生活粗粝,也真实。”

有机会为一个具体的中国南方渔村人家设计住宅,这样的机会太难得了,董功动心了。他说,住宅是中国当代建造里占比最大的,但是并没有多少住宅在建筑学上有意义,因为建筑师没办法深入到用户的具体需求,这是个很大的矛盾。“中国的土地是公有的,城市里谁也没有合法在中国盖私宅的条件,只有农村有宅基地,有实现的可能性。日本很多建筑师都是靠设计小住宅起家,但中国没有这个市场,所以中国建筑师在做住宅时被地产商所隔绝,考虑的是地段、朝向、几室几厅、每平方米多少钱,完全是一套商品理念。这其实已经和一家人的具体生活切断了关联——真正使用空间的人是谁,他的家庭结构、他的情感、他的生活和空间的关系,建筑师没法接触到这些东西。”

船长之家黄昏外景(陈颢 摄/直向建筑事务所供图)

董功开始频繁地去船长家拜访,令他触动最深的是他们对大海的看法。在城市人眼里,大海是美丽的风景,因为平常看的都是高楼大厦。但他们生活在海边,天天看到的都是那片海,风景并没那么重要。船长一年中大概有七八个月都在海上,在技术和通讯都不发达的年代,大海对这家人来说,意味着资源,也意味着风险,是一种错综复杂的感情。而他们居住的这栋老房子的位置也非常独特,它矗立在悬崖上,处在半岛最狭窄的位置,因此有机会在视觉上与两个方向的风景相连:一侧是面朝***的方向,每年夏天台风都会从那个方向来,所以没有船停在那里,平日里就是一片诗意的宁静的海;另一侧是港口,家人的惦念、船长的返航,都在那边。

这两片不同特征的海,也成为建筑师灵感的起点。船长家原本是栋二层楼房,长年经受海风和雨水的侵蚀,砖混结构单薄,海边潮湿易腐的气候条件造成了室内大面积漏水。船长一家人希望在现有条件下加建第三层,他们需要空间来招待每年暑假来拜访的亲戚朋友。董功告诉我,他们从结构出发,在原来的砖混结构基础上增加了一层12厘米的混凝土墙来加固,同时也为新建的第三层提供了结构支撑。有趣之处在于,第三层是一个拱形空间。为了表达新旧之间的微弱区别,在二、三层之间设置了一条狭缝,阳光会在一天中的某个时刻从这进入三层地面。船长一家信仰基督教,相对于一、二层的生活空间,三层的拱也蕴含了精神空间的隐喻。另一方面,拱形天然具有方向性,站在那里,可以同时看到两片性格迥异的海,一面是宁静的海景,一面是烟火气的港口,拱顶如同一个从建筑到自然的锚固点,将这两个方向连接起来。

船长告诉董功,他第一次走进这个空间的时候,感觉像到了一艘浮船里。董功说,得益于新的技术,改建后的船长之家更坚实,不容易被台风破坏,同时外立面更加通透,尤其是在夜里,会从周围的环境肌理中略微跳脱出来。此前,这个***的面目特别混杂,保留着一些晚明清初时候的房子,300多年历史了;还有大片平屋顶的六七十年代的民居,就像船长家之前一样;也有最近十几年欧陆风的自建别墅,以及村集体开发的高层。新的船长之家无疑与周边的房子都不一样,但也不会格格不入。而且几年过去,房屋的布局和陈设依然被船长一家保留下来,三层更被用作民宿,激发起新的功能和传播。这也是建筑师设计的初衷之一,试图在村庄里塑造一个可持续的样本,而不是把旧村全拆了,重建新村。

船长之家采用了一种明确的介入策略,也因这种策略而吸引了关注。董功认为,建筑需要对既有环境有影响,无论是对自然环境还是人工环境。这不是为了哗众取宠,而是为了适应当代的生活、审美和观念,不断注入新的能量,跟旧的秩序产生反应,找到一种新的平衡。“我认同彼得·卒姆托(Peter Zumthor)的一句话,他说,每一个建筑进入到环境里,就像是把一颗石子投到了湖里,掀起了涟漪,等到石头落到湖底,湖水又达到新的安静,但它再也不是以前的湖。”

糖舍主楼北立面

介入自然与城市

严格说来,桂林“糖舍”酒店的启动要早于“孤独图书馆”,但它持续的时间更长,给建筑师的施展空间也更大,也由此激发出持续不断的涟漪。

某种意义上,这是一片因偏于一隅而幸存的景观。它是距离阳朔三公里之外的一个老糖厂改建的,上世纪80年代,因为保护漓江风光,沿江的工厂都被关闭了,糖厂也不例外。幸运的是,因为不在县城中心,停产十几年都没有被拆除。

“在北方,人们看到的是厚重的景观轮廓,而在这里,景观是俏丽的。”董功给我们看一张1972年的《解放军画报》封面照片,糖厂正是画面的前景之一,漓江在身后拐了一个弯,展现出开阔的山水景致。主厂房是上世纪60年代建造的砖混建筑,旁边一根高耸的烟囱中冒出白烟,折射出那个年代的工业美学。而以今天的眼光去看,这片自然景观里的工业厂房,又碰撞出不一样的意味。几年前,项目业主偶然路过看到了,决定把这块三角形地块,连同上面的废弃建筑一起买下来。

糖舍下沉步道

1972年能上《解放军日报》,也侧面说明糖厂当年不容小觑的地位。董功在调研时,找到了当时的施工图纸,发现每张图纸上都标记着一句口号,比如“工人阶级必须领导一切”“紧跟伟大领袖毛主席奋勇前进”……都是那个年代的象征。他还跟当年的老工人们吃了一顿饭,好多人都在席间哭了。“在那个年代,如果能在这样的国有大厂工作,对整个家庭来说是一件光荣的事儿。然而到了上世纪80年代,工厂关闭,之后的整个社会结构更是剧烈变化,导致了这一代人的失落感。废弃的老糖厂,是那一代人的生活记忆和情感载体,也是今天仅存的物质上的联络纽带。”

对董功来说,挑战在于如何处理建筑与自然的关系,以及新建筑与老建筑的关系。四周群山以近乎垂直地面的角度拔地而起,于是他选择了简单的水平横向长方体块来组织新的“糖舍”酒店综合体,人工化的水平几何体量和自然的山体形成了相互衬托的关系。整组建筑中,老厂房位于中央,倒映在新建的景观水池中,还保留了原先糖厂用于把蔗糖从漓江运输到工厂的工业桁架,老糖厂依然是精神中心。

新和老对话的一个细节,体现在材料上。建筑师用了当代的混凝土砌块,但采用了传统的垒造方法。董功说,这可以保持尺度上的连续性,另一方面,和砖块同样大小的混凝土砌块,可以做到镂空效果,更通透。在进化的同时,又跟传统发生了微妙的共存关系。

如同某种隐喻,2017年7月酒店正式开业的第二天,就遭遇了50年一遇的大洪水。酒店地下室被水淹了,四个月后才重新开门,被介入的自然重新达到了它的平衡。

如果说漓江边老糖厂的改造是一种顺势而为,那么,董功在太原城中村遗址上的长江美术馆,则采取了更为激烈的介入策略。从建成效果上看,美术馆像一块坚硬厚重的砖,周围的高楼群落反而不那么真实,像是拼贴上去的。董功认为,“这些高楼庞大、密集,但在意识里其实是轻的,失重的,因为它切断了时间感,以前的村子全然被抹去了,三四年间新楼就拔地而起了,有种超现实的幻觉。我内心深处想给这种轻一种对抗的重的东西,就像给这个地方打个钉子一样”。

长江美术馆光塔内景(陈颢 摄/直向建筑事务所供图)

董功说,这里原来有个长江村,2016年,像千万个城中村一样,在城市建设中被拆除了。开发商拿到手的土地已经做了几通一平,也直接切断了部分保留历史的可能性。所以不只是村落,还有地形,以前太原有黄土高原延续下来的丘陵沟壑地貌,都被铲平了,最后只有“长江”这个名字得以保留。他觉得,长江村是这个时代典型的新城变迁缩影,一个几百年形成的地形,与人居环境相结合形成的聚落,一夜之间就消失了,再过几年就变成了另外的样子。

在这种魔幻现实下,董功觉得建筑师不应该回避问题,而是要明确表达某种态度。作为新的社区中心,董功设计了两条流线,一条是内部的环绕参观流线,另一条是外部的,二层户外平台搭建起的公共穿越流线,将城市和社区连接在一起。而在美术馆内部,他建了一座高16米的“光塔”,人们在行走时要不断地经过它,抬头向上看。光线从上面打下来,空间里没有任何展品,就是一个纪念性的空间,形成与周边环境的一种反差。“我相信每个场地都已经存在一定的能量,而建筑能做的就是通过它的介入,将场地的能量揭示出来。就如同投入水中的石头,让人清晰地感受到水的涟漪,从而感知到水的流动。而这种介入,有时候刚好在一定程度上契合了传播性。”

直向建筑事务所创始合伙人董功(于楚众 摄)

建筑作为触媒

——专访董功

2019年11月26日,董功被法国建筑科学院(Academie d'Architecture)授予院士勋章,成为第53位外籍院士,也是第5位中国籍院士。他认为,建筑师要从当下出发,去回应政治、社会、环境等现实问题,但引发这一切的,依然是建筑本身的力量——场地、光、建造。

三联生活周刊:西方依然是用一种他者的视角去看中国建筑师的实践吗?

董功:我觉得情况正在发生变化。对西方来说,此前几代中国建筑师身处完全不同的地缘政治环境中,好像是在另一个平行世界,但最近的十几年,中国已经与它们越来越贴近了,尤其是通过这一代中国建筑师,建立了直接的联系。

中西方建筑的差异性,更多源于时差。上世纪初,西方掀起现代主义运动,从建筑、城市,到人居环境,都经历了天翻地覆的变革。到了50年代,西方开始大规模的城市更新,新的社区、新的城市纷纷涌现,现代主义探索出了当地性和文化性。那个阶段有点像是今天中国正在经历的,但对他们来说已经很久远了,如今已经很少有大规模建造的机会,建筑成了锦上添花的事,100平方米的房子都得弄一个国际竞赛。

中国建造对西方带来的冲击,一是大,二是新。欧洲都是在老城的基础上发展起来的,新城与老城互相渗透,但中国一两年就建一座几十万平方米、上百万平方米的新城。物理意义上的极端差异,一开始可能是西方批评的对象,但随着事情的发展,他们也在用不同的眼光来看待。特别是最近的十几年,虽然各种混杂,但也是秩序正在建立的时期。在中国越来越接近一个成熟社会之前,各种能量还在释放。

三联生活周刊:你如何看待建筑的传播性?会事先考虑这一点吗?

董功:我在开始做设计的时候,并没有想要去介入到更宽泛的社会领域,但是反推回来,结果可能契合了某种传播性。“孤独图书馆”是个开始,最初我特别排斥这个名字,后来也释怀了。还包括船长之家、桂林“糖舍”,我作为建筑师亲身经历了这一切,开始觉得,它们可能没有给出结论,都提出了新问题。在这个时代,建筑作为一个触点、一个导火索,为什么能引发资本的、文化的、政治的、社会的、生活方式的这些碰撞?这个问题本身其实就有意义。

三联生活周刊:你的建筑介入策略是怎么样的?如何把握火候?

董功:在处理建筑和环境的关系时,无论是自然环境还是城市环境,我最感兴趣的一点,是既对现有环境有延续,同时还要有某种张力。冲突不是凭空而来的,是对现有环境的某种延续,但还是要有某种张力。我不愿意把一个新的房子磨到完全与环境相融、几乎不再释放能量的状态。

介入的火候,是要最终达到一种新的平衡。瑞士建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)有句话我特别认同,他说,每一个建筑进入到环境里,就像是把一颗石子投到了湖里,掀起了涟漪,等到石头落到湖底,湖水又达到新的安静,但它再也不是以前的湖。

三联生活周刊:这也是对中国魔幻现实的某种回应?

董功:对。在一个已经很成熟的城市环境里,没有那么多建筑师需要去思辨的问题。但中国到处都是问题,我觉得这是中国建筑师最大的困惑,也是最大的机会。怎么去回应问题?策略是什么?

比如在太原的长江美术馆,我们有意把建筑做得具有冲突性,基本不和外部环境产生关系。如果放在欧洲城市里,这种碰撞可能会很奇怪。但在这里,如果用一种融合的方式做就太消极了,我觉得建筑师需要表达一个态度,产生一些争论,别让这件事情就这么滑过去。

三联生活周刊:你认为各种新技术、新思潮有没有带来真正的冲击?

董功:事实上,我觉得这十年有些走偏了。数字化、能源问题、可持续发展等等,都是建筑界的热门话题。我相信这些新技术一定可以在未来影响建筑,但最终一定是从更深层结构上去改变空间,改变人的生活方式。但在目前,建筑界还停留在对词语的新鲜感上,甚至有人把它视作捷径,立个标杆,以至于建筑越来越靠各种技术系统来支撑,但精神上的可持续反而被忽视了。这是一个很大的悖论。

中国的现状有些不一样。中国在上世纪七八十年代开始和世界有了交流,但是我们缺失了此前几十年现代主义建造的根基。当时后现代解构主义正流行,于是中国也出现了很多类似的,但其实只是看到了树干分叉的那一部分,根基底下是怎么回事并不清楚。到了最近十几年,我们对于参数化等新技术,反而比很多国家更积极,也是因为缺乏根基。我觉得,还是要首先回到树干,结合现代主义的思想方法和中国的现实条件,结出我们自己的果实,而不是直接在分岔上生长。

三联生活周刊:你一直强调场地、光、建造的回归,而这些传统手法甚至在西方都远离了焦点。

董功:这是目前建筑界一个很大的话题。无论东西方,这个困惑是同步的。我也在美国教书,美国的建筑教育里面,少有人强调空间、材料、光这些建筑学最内核的东西,大都去教公共空间怎么做、怎么运用数字技术、怎么节能等等,我觉得这也是美国最近十几年很少有好建筑师产生的原因。在我看来,做些张牙舞爪的建筑被捧成大师,并没有真正的贡献,那都是消费主义下的商标。

很多人认为,建筑学已经变成了其他学科的途径或者工具。他们说,建筑创造一个场所,最终是为了实现社会目标。在我看来,这是本末倒置。我觉得建筑师一定要关注当下的问题,但是这些问题最终要回到建筑。或者说,由于吸纳了这些复杂因素,创造出这个时代的建筑,最终推动建筑学的进步。

近年来中国迅猛的城市化进程,无疑为中国建筑师提供了相比其他任何一个国家更多的建筑实践机会,超大规模的建设数量和速度又给了建筑师们很大压力。但我相信,建筑中原始、安静而永恒的力量可以穿越时间,抵抗喧嚣和变迁。就我这几年的体会,一旦把空间的力量做出来,就会产生持续不断的能量。

建筑当然要从当下出发,去回应政治、社会、环境等现实问题。但是,在解决了这一切问题之后,建筑最终还要能够保留住那一部分超越现实约束的精神,回到最本真的状态,安抚我们的身心与情感。建筑的本真往往存在于一系列有着魔术般张力的二元概念中:明与暗、漂浮与锚固、边界与无边界、瞬间与永恒、有形与无形等等。在我看来,坚持这种价值判断是建筑师应该具备的勇气和终极责任,也是建筑师区别于诸如政治家、管理者、地产商等其他社会角色之处。

更多精彩发布详见本期新刊《全球经济:熔断时刻》,点击下方商品卡即可购买