而在拥有着五千年历史的中国,这份工匠精神却是在历代传承中而积淀下来,且生生不息的。在中国古代,虽然在生产力方面相对于如今来说十分落后,但是国家的发展除却文臣武官统治外,也离不开那一批批勤勤恳恳,兢兢业业的工匠们。他们为中国古代的各式手工业做出巨大贡献,推动了社会生产力在传承中的不断进步。

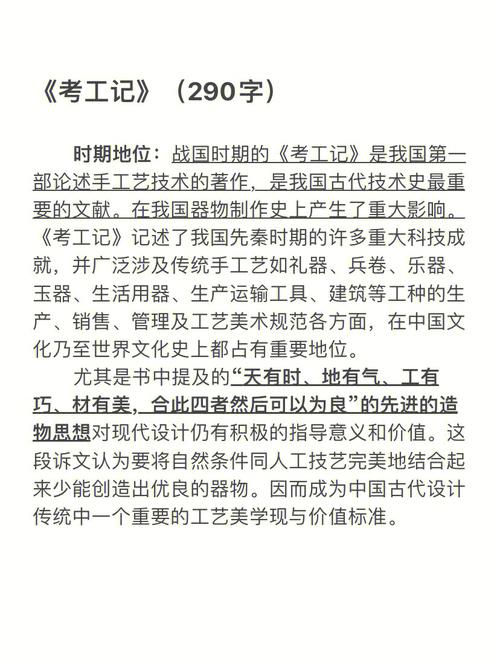

而中国古代的手工业技术,在经历一定时期的发展之后,于春秋战国时期,有国家官方组织人员对其进行归纳,收集整理,最终形成了中国古代的最早的一部记录官营手工业各工种规范和制造工艺的文献,这本书也就是《考工记》。

《考工记》在中国古代的科技史和工艺美术史上都拥有重要地位,在其中包含了对古代的许多工种的介绍,包括建筑,木工,金属陶冶,皮革,染色,陶瓷这六大类的工艺。今天我们重点介绍的则是其中的建筑工艺部分,以《考工记》中的《匠人》篇的“匠人建国”、 “匠人营国”、 “匠人为沟洫”这三节内容为切入点,观察中国古代建筑的演变过程。

建筑被称作是凝固的艺术,中国古代的传统建筑是中国传统文化在重要标志。而中国古代建筑中的宫殿建筑,其设计水平与建筑水平更是代表着中国古代建筑的最高水平。接下来,我们便通过了解中国古代宫殿建筑的发展状态及我国古代建筑的发展及演变制度,来分析研究中国古代传统建筑文化的发展方向,把握中国建筑文化发展的时代脉络,从而推动当代建筑较好吸收中国古代建筑中的优秀风格与设计理念,推动中国古代优秀建筑文化的传承。

一.中国古代历史宫殿建筑基本发展情况

1. 新旧石器时代的社会部落形态

探访中国的古建筑风貌,最早应该延续到在中国几百万年前的旧石器社会原始时代。虽然此时的生产力比较落后,人类所能够使用的工具也十分有限,当时代表着最高的生产力水平的工具,也就只是用石头和骨头打磨而成的。但是,此时智慧的中国原始人民,便已经开始利用自然天然的屏障,为自己建造遮风避雨的住所了。

旧石器时期的建筑设计是中国古代建筑发展的最新形态,当时的人们主要是选择一个天然的洞穴,对其进行加工改造,增强其居住的舒适性和防御安全性,再进行居住。也有一些原始人选择在露天的地方建筑房屋,露天处的房屋的建筑材料主要是树枝和枯草。这种房屋与洞穴住所相比,具有十分明显的优点和缺点。优点在于,用树枝和枯草搭建的房屋,原材料容易寻得,并且搭建起来快捷方便,同时流动性强,受固定地点的限制性小。但是,这种房屋的防风防雨性能都比较差,容易损坏,除此之外,也容易受到野兽的攻击,居住在其中的人们的安全性难以得到保障。

而新石器时代的房屋建筑,相较于旧石器时期,无论是从原料选择和建筑工艺水平上,都有了很大的进步。这时人类的活动足迹主要出现在中国的长江和黄河领域,房屋的建筑材料舍弃了树枝和枯草,开始了木制房屋和土制房屋的建造。并且,在新石器时期,人民开始族群而居,也正是在此时,中国古代初步形成了大型的群落和氏族部落。

从房屋建筑来分析,木制建造的房屋拥有冬暖夏凉的特点,可以有效地起到遮风挡雨的作用,并且一定程度上可以阻挡野兽的攻击,提高了人类在房屋中居住的舒适性和安全性。其次,聚族而居的生活使得人类的力量得以团结起来,在社会生产力低下的原始社会时期,这种结合可以更好地创造生产资料,提高人类生活水平,为人类繁衍生息提高了强有力的物质基础。

2. 夏商周到秦时期的社会建筑形态

在原始社会的末期,禹的儿子启继承了禹的首领地位,并杀死了原先指定的继承人,破坏了原始社会的禅让制,正式确立了王位世袭制。也是从此开始,中国社会开始进入了封建的奴隶制社会,国家这一概念也开始正式形成。

在国家建立的初期,中国古代的建筑水平获得了较大的跨越式发展。由于权力的集中,公天下演变为家天下,君主拥有了国家的绝大部分财富,从而拥有了集中的人力物力君主居住的住所进行设计和建筑。

时间发展至战国时期,中国古代的建筑工艺已经历经了数百年的文化积淀。此时,中国的大部分领土之上,都进行营建了都邑。都邑是一种具有明显政治色彩的建筑。战国时期的华夏大地在政治上处于分裂割据的局面,各诸侯国圈地为王,发展自己的领土和属民。而战国时期的都邑则是诸侯王的一种所属物,除却具有城市应该有的经济,文化职能外,还拥有十分重要的军事职能。

因此此时的都邑,十分盛行用夯土技术来构建高台,这一操作具有多方面的影响和意义。其中最重要的也就是体现在军事层面。众所周知,战国时期,战火连天,各诸侯国间常常爆发战争,抢夺他国城池来扩展自己国家的领土范围。也正是因此,此时城池的建筑极其注重其防御功能,采用夯土技术来构建高台对增强都邑的防御性具有着重要的意义。

而在公元前221年,在秦始皇一扫六合灭亡各诸侯国,建立统一的中央集权多民族国家后,对于都城,宫殿,皇陵的设计更是倾注了高度的重视。他调集全国各地的工匠和建筑用料,举全国人力,物力,意欲在咸阳地区修建出大秦帝国的中央政治版图。

此后,在秦始皇的指导授意下,全国各地区都开展了大规模的基础建设工程。首先是修筑通达全国的驰道,使得各地区间得以拥有便利的交通条件,相互往来。同时耗费大量人力物力修筑长城以防匈奴南下,并且凿灵渠以通水运。

这些措施在当时看来,是统治阶级对百姓的一种严酷剥削与压迫,源于国家大型建设的快速推进与社会有限的生产物质资料间存在着的不可调和的矛盾。只是这些建设,以历史发展的长远眼光来看,对联系国土各区域,促进经济发展,巩固国家领土安全都具有着十分重要的作用。秦王朝虽然犹如昙花一现,在短暂的辉煌后迅速灭亡,但是秦朝时期的国家基础建设工程,却福泽后世,为后来国家的发展繁荣做出了巨大的贡献。

二.《考工记》影响下的古建筑

1. 受其影响的礼制古建

中国古代封建社会是一个极其强调等级的社会,受儒家主流思想的影响,等级观念成为古代中国人心中根深蒂固的一种社会共同意识。这种思想也体现在了中国古代社会的方方面面,对人们的日常生活产生了深刻的影响。

《考工记》作为官方主持编纂并且出版发行的一部技术书籍,其中也难免不了渗透着相关礼教思想,将儒家思想中君君臣臣,父父子子此类等级观念体现于其中。首先,考工记中明确指出,君主,贵族,官僚。普通平民百姓的住所应该按照不同的规格进行建造,从住所中能够体现出明显的身份地位区别。其次,在建筑的装饰物使用上,一些装饰品也是能够是君主或者贵族们所专属的,普通平民百姓没有使用他们的资格。比方说,在中国古代,君王的则可以用黄色琉璃建设,但是王府的屋顶只能使用灰瓦或者青瓦。

除此之外,在中国古代封建社会,官僚体系中的官僚们,也因为官阶品级的不同,对房屋住所的建筑规格有着严格的要求。比方说,在中国古代,五品以上的官员房屋需要控制在五间之内,而六品之下的官员和寻常百姓,他们的房屋数量需要控制在三间之内。

2. 受其影响的重复古建

中国古代建筑是展示中国传统文化的重要标志,其建筑风格和建筑理念受到时代政治,经济,文化背景的诸多影响。而中国古代的建筑文化,在历史长河的发展中,于传承中创新,最终形成了独具特色的中国古建筑文化。

只是,中国古代建筑在此类传承创新中具有明显的局限性。这种局限性也就是,中国古建筑的创新仅仅体现在局部设计方面,如屋顶瓦面纹饰,屋前镇宅石器等,而在房屋整体构造方面。始终缺少相应的创新。几乎所有的古建筑都是一种重复性质的建筑,其外观,功能具有共通性的同时,也失去了新意的创造.

3. 受其影响的生态古建

在中国古代,受儒家天人合一传统理念和道家自然观思想的影响,古人们对待山水自然拥有一种深刻的敬畏与亲近之感,重视人与自然之间的和谐相处,这也是中国古代山水哲学观中的核心部分,对后世中国人的自然观产生了深远的影响。

而天人和一,人与自然和谐相处的观念对中国古代的建筑设计也产生了深远的影响。如在中国古代,从南到北的人们都偏好依山傍水进行房屋的建筑,将房屋建设与自然环境融为一体,在满足建筑美观性的同时,具有十分实用的生态性功能。与此同时,这种天人合一的建筑观念,对于我们当代的建筑思想也具有一定的借鉴意义。

小结

中国古代建筑拥有着悠久的历史,它起源于旧石器时期,从原始社会的粗糙工艺发展而来,时至今日,中国古代建筑以其独特的结构体系,优美的艺术造型,丰富的艺术装饰,在世界建筑史上写下了光辉灿烂的一笔,并且成为展示中国传统文化的重要标志。

而随着时代的变迁,城市的扩张,不少承载着民族记忆与乡土文化的古代建筑却在逐渐凋零。现如今值得我们思考的是,如何在时代发展洪流中,守护住这一份民族记忆,从而传承中国古代建筑文化,使其实现创造性转化与创新性发展,最终,推动当代中国建筑得以进一步发展。