直到今天,我还记得当年走的是那条著名的国道,安合公路。从县城出发,经大关,到舒城,再过肥西,晃荡了三四个小时,才到合肥城郊一个环状形的交通路口。后来才知道那是合肥的明珠广场。回来时,走的还是同样的路线,记得当时坐的是南京产的依维柯,尖头,一车坐不了几个人,但塞了一堆。到舒城城关时,忘了是被“卖”给别的车了,还是愤慨对方乱要价,所以提前下了车。那个时候的舒城,也是一脸的朴素,到处都是低矮的房子,让人印象深刻的是,满大街都是龙津啤酒的牌子。

好在1996年,桐城也通了火车。这个铁皮怪物的到来,和1997年桐城撤县设市一样,都成了当年全城兴奋的盛事。它让人看到了遥远的可能。每次骑车去桐中上学,从范岗再过石河桥,远远地看到那条横跨安合路的铁路线,就知道县城快到了。如果骑行时恰恰碰到有列车通行,听着那声被拉响的长笛,感觉给自己打开了通往异次元的大门。

因为坐火车有学生票,往后的寒来暑往,我多走的是铁路。铁路也向北通往合肥,但和合安路不一样,它没有选择直接从舒城县城通过,而是向东北绕了一个小弧线,在舒城东侧的庐江设立了站点。

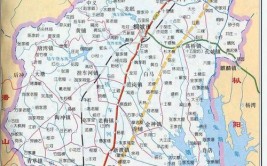

【桐城周边地图/来自网络】

这个在桐城人的口中一直被称作“驴(驴鱼同音)江”的地方,和舒城一样,既熟悉又陌生。它们就像被掩隐在桐城的荣光之下,很难被发现,也很难让人有意愿去发现。

一那个时候,我们大多还很浅薄,不懂得欣赏别人的美,更重要的是,桐城的厚重历史,让我们很早就学会了自傲。

直到今天,我还记得高中课本上的《登泰山记》,那是我们桐城人姚鼐写的。这个未必能让人准确写出来甚至读出来的名字,曾一度是我们的情感所系。他当年所居的惜抱轩,旧址正在我的母校桐城中学。而手植的银杏树,至今仍在校园里摇曳生辉,数人环抱而不得。

【桐中银杏/摄自王千马】

经由他,我知道了桐城派,知道了方苞、戴名世、刘大櫆,还有母校的创始人吴汝伦。这个派虽然和我们当时所追捧的金庸武侠世界中的峨嵋派、武当派天差地别,但是每次从母校门口“勉成国器”的四个大字底下走过,我们年轻的身体依旧会被激发得热血沸腾,让人不由自主想起武侠世界里的“侠之大者为国为民”。我们都是未来的大侠。多年过去,我依旧以桐城派后人自居。

【一位杭州的朋友向大家展示自己在桐中拍摄的“勉成国器”四个大字/摄自王千马】

但从这片土地上走出去的,似乎不止这些古人。也就在上高中前后,我不知道从哪里得到了一本桐城近代知名人物的传记,从中还发现,我的校友中还有美学家朱光潜、文化部部长黄镇,中国科学院院士慈云桂和作家舒芜,而家乡人还有女画家潘玉良、新月派诗人方令儒,以及我们从小就知道的唱《天仙配》的严凤英。

21世纪前后的安徽,还只能向外输送民工和保姆,和近代的江西一样都是毫无存在感。但是家乡的光辉,还是勉力维系着我身为安徽人的自尊。至今我对卢荣景依旧记忆犹新,因为在大学时我曾给过这位地方大员写过一封信。今天看起来有点不知天高地厚,但里面却透着自己作为一个在外求学的游子的赤子之心。信的具体细节我已经记忆不清,但大致内容是,呼吁安徽人要振作,要图强,同时还要光大我们的桐城文化。

只是,和我们当年的浅薄相似的是,我们不顾一切地热爱自己的家乡,但对家乡也同样是一知半解。有些时候,我也搞不懂这个地方的很多表现,为什么这里会“穷不丢书富不丢猪”(再富也要养猪)“万物皆下品惟有读书高”,但为什么这里的人说话又像吵架?尤其是在我读到左光斗毅然上书弹劾魏忠贤三十二项死罪,施剑翘在天津居士林佛堂枪杀杀父仇人孙传芳时所惊诧的那样,为什么这个温文尔雅的地方还会有这样的一种血性?

【孙传芳至死也不会想到,自己会栽在一个弱女子手上/来自网络】

而将时间更往前推一步,我们还能发现,这个书香之地,居然还能筑起这样一道“铁打的桐城”,让人把栏杆拍遍。

二明崇祯八年(1635年),在大半个中国转战千里势如破竹的流寇张献忠,克凤阳,过庐州(今合肥),兵锋直逼桐城。

身为一个蕞尔小城,桐城宛如大浪里的一叶扁舟,随时都有倾覆的危险。这似乎不是玩笑,因为四周有高大城墙所围,背依淠河的六安,便曾陷入张献忠之手。

但桐城却让他失望了。他不仅在第一次攻桐时失手,而且自八年到十五年,他连续失手了六次。在这些围攻中,他用过多种方式,比如采用“木牛凿城”的方式强攻,也就是说,在城墙下堆积掩体,兵藏于其中以大斧砸斫城墙。虽然它防得住火炮和弓箭,但防不住城上守军用石磙冲击——当巨大的石块从天而降,那种对掩体的破坏无法阻挡。

他还采用过“智取”。在半道劫持了驰援庐州的明将廖应登之后,他曾想利用廖的部卒窦成前往桐城诱降。“贼问成:‘若能往否?‘成许之,无难色。”看上去,窦成打算为虎作伥。然而到了桐城墙外,窦成登上了一个土丘,在看到守城的人群里有自己认识的人之后,便大声喊叫,“我廖将军麾下窦成也,贼胁我诱若令降,若必无降!

若谨守若城,且急使人请援。贼今穿洞,洞皆石骨不可穿,计穷且去矣!

”其意便是,要对方一定不要投降,而且告诉对方,流寇想挖掘地道破城,可地道里全是石头打不通,没有办法就要撤围离去啦!

押送窦成的两个士卒,被窦成弄得个出其不意,“相顾惊愕,遂以刀劈其头,脑出而死。”(刘大櫆,《窦祠记》)但窦成以一死,换得了守城士卒勉力同心,最终又一次保全了桐城。

窦成,为蜀人,桐城人感念其功,于县治之西北建祠以祀之。让我颇有一些惊奇的是,当时桐城的先后两任县令——杨尔铭、张利民,前者亦是四川人。

【桐城古县城城墙为正圆形,全国唯一/来自网络】

据戴名世所著《孑遗录》称,杨尔铭是四川筠连人,以进士分发桐城为县令,时在崇祯七年。他“年少有奇才,为桐七年,民爱之如父母,御寇治兵皆有法度”。这也让桐城人在面对危难时能同仇敌忾,除了有勇士站出来助守将守城,还在军中不暇作食时,响应杨尔铭的号召“速济之”,“各炊熟米麦数百车。”

正是这种上下同心,张献忠只能在野外,而不是在城里搭台,庆祝他的三十四岁生辰。尽管在这次生辰之上,有梨园子弟演出《过五关斩六将》、《韩世忠擒王》、《尉迟恭三鞭换二锏》三出戏,但是在两年之后,张献忠卷土重来,誓言“必破桐”,但又垒高台、掘隧道,采取立体围攻战术,却依旧劳师无功。

多年后,刘大櫆在作《窦祠记》时感慨,“当明之季世,流贼横行,江之北鲜完邑焉,而桐以蕞尔,独坚守得全,虽天命,岂非人力哉!

”其意便是,桐城之所以能保全,不仅因为“天命所在”,更得益于人的原因。像窦成这样的小人物,也能深明大义,舍生取义。他值得让一城的官宦士绅,无不跪拜在他面前叩首致敬。

如果没有这些小人物的付出,桐城一旦落入张之手会怎样,谁也不好说。看看他在复陷六安时,“将州民尽断一臂,男左女右。”而在打下蕲州之后,“令荐绅、孝廉、文学各冠带自东门入,西门出,尽斩之……”我有时搞不清楚他为什么对读书人有如此深仇大恨,但我也不难想象,桐城的文化也一定会遭遇浩劫,也很难会有清一代的辉煌。

【张献忠屠蜀,是污蔑,还是事实?成了一段公案/来自网络】

后来,在朋友给到我的一段资料中,看到张献忠在近邻舒城的一些作为,“屠城,”并将舒城改名为“得胜州”,更觉后怕。

今天,当我站在桐城城区于2008年重修的东作门前,依旧还能感受到当时的硝烟,和呐喊。唯有门前一河龙眠水,无语南流。

三这是一条灵水,出自桐城西北的龙眠山。它是绵延数百公里的大别山在东边的余脉。因为“山尽山复起,宛若龙眠形”,所以号称龙眠山。

也正是在大小二龙山之间,龙眠河斗折蛇行而出。它在穿过古城之后,一路向南汇入嬉子湖。这是桐城唯一的内陆天然湖泊,在接纳挂车河之后,其下游与菜子湖连体过枞川汇入长江。

【桐城地形图/来自网络】

某种意义上,桐城是一个鱼米之乡。打小我便记得,这里的稻谷一年两熟。每年的暑假正是桐城人“黄汗淌黑汗淋”的苦日子,既要抢收早稻,又要栽种晚稻。但辛勤的桐城人,早出晚归,用“卖背心骨”来养活家庭,并支援家乡的建设。

加上桐城北接庐州(合肥)、南连安庆,清初桐城诗歌总集《龙眠风雅》序言中称,“龙眠介南北之交,为江淮之都会。”如果能打下桐城、安庆,溯江而上,可以直逼荆楚,和天府之国。顺江而下,可以直捣南京。尽管在朱棣时“天子守国门”而迁都北京,但南京依旧具有一定的政治地位。和南京只有一箭之遥的桐城,非常适合作为去往南京的中转之地。所以这样想来,张献忠之所以对桐城念念不忘,也是战略安排。窦成、杨尔铭在守城上坚定不移,也算是为自己的老家作贡献。

这样的地方,自然也是移民的好地方。姚鼐家族“上世为余姚人,元至元间有仕安庆者,逸其名,悦桐城山水,居焉”。

但是更多的人,却是因为战乱——宋元时期纷起的硝烟,让徽州和江西成为官兵与起义军的拉锯之地,逼迫着当地的名宗巨族只能不断搬迁。相比较其它地方,桐城距离这些地方并不遥远,文化和环境相差不大,加上地理位置相对优越,所以后人纷纷而至,其中,来自江西的,尤以饶州鄱阳瓦屑坝为主。

【除了河流之外,池塘也遍布桐城各地/摄自王千马】

随着移民压倒土著,当地的人口结构被彻底改变,而文化更是多元。别看今天的江西很落魄,但在宋元时期,它和徽州一带,是中国学术上的一个高地。

“宋、辽、金时期的江西、新安一带是理学家、诗人、散文家的策源地:其地书院教育最为发达,著名者有白鹿洞书院、鹅湖书院、象山书院、盱江书院等,讲学者有朱熹、陆九渊、周敦颐、吕祖谦等,旨在研究、传播理学。其地是文章学重镇,唐宋八大家中欧阳修、王安石、曾巩皆是江西人,至元代,危素古文卓著……”(《地理与学理:“小桐城”和“大桐城”之辨》,王思豪)

这些大家族的到来,携来理学与辞章学的深厚艺术传统,也让桐城兴起诗书之风——明永乐二年(1404年),桐城的第一个进士横空出世,他即是桐城麻山人刘莹,其先祖原住婺源。

这也很能理解,为什么“六尺巷”的典故会出现在桐城。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。这首“让墙诗”的主人正是康乾时期的“父子双宰相”中的父亲张英。他的先祖于明洪武、永乐间自鄱阳瓦屑坝迁居桐城。理学的熏陶,让父子一辈子都选择了忠君报国,同时拥有了“礼让”的大气度。

【在六尺巷感受和谐、礼让/摄自王千马】

但在讲究和谐的同时,颠沛流离的经历,也让他们对自己脚下的这片土地更加爱护。这大概就是张献忠在桐城会连续碰钉子的一个缘故吧!

我爱这片土地,也爱着这里的人民。但有时我也常想,我的根到底是在哪里呢?以前的大半个中国,“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树,祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。”那么,我的祖先是来自瓦屑坝、婺源,还是余姚、青阳、淳安?

只是,这样的念头也无非想着好玩而已,事实上,经过了这么多代人,即使真的是移民,也早已把异乡作故乡了。我们寻根,应该寻的是桐城的根。

只是,真的等我将视线投向龙眠河的历史上流时,在隐隐绰绰中等待我的,是大吃一惊。

此文为《六尺巷很短,桐城很长》第一部分,若全面了解文都桐城的前生今世,请继续关注“吾球商业地理”之“大国百城”栏目。

撰稿|王千马

主编|王千马

编辑|大腰精

制作|粉红女佩奇

图片|除注明外,均来自王千马及网络

壹点号吾球商业地理

找、求发布、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体在线等你来报料!