一、倦勤斋的修建

乾隆帝年幼时深受康熙帝钟爱。出于景仰之心,乾隆帝在登基时曾立誓自己在位时间决不超过康熙帝的六十年。乾隆三十五年(1770),当花甲之年到来之时,乾隆帝决意为自己预备一处归政后颐养天年的居所。他下旨修建宁寿宫,并于乾隆三十六年(1771)正式开始动工。宁寿宫位于紫禁城东北部,始建于明代,原名仁寿宫。清康熙二十六年(1687)至二十八年(1689)改建为宁寿宫。“宁寿”一语出自《尚书》,有安宁长寿之意。

宁寿宫是为乾隆帝将来归政而建,追求的是福寿双全的境界。宁寿宫分期进行建造,至乾隆四十一年(1776)基本完工。宁寿宫的主要建筑分为南北两部分。南半部分从皇极门起,包括皇极殿、宁寿宫等正殿。北半部又分中、东、西三路:中路为养性门、养性殿、乐寿堂、颐和轩、景祺阁等建筑;东路为畅音阁、阅是楼、庆寿堂、景福宫等建筑;西路为宁寿宫花园。宁寿宫花园形状狭长,南北长160余米,东西宽不足40米。宁寿宫花园分为南北纵深四进院落,园中共有20余座建筑。宁寿宫修建历时五年,建成后乾隆帝特地撰写了《宁寿宫铭》。铭中表达出自己要归政退位,以及“仁爱治国”“赐寿百姓”的理想。

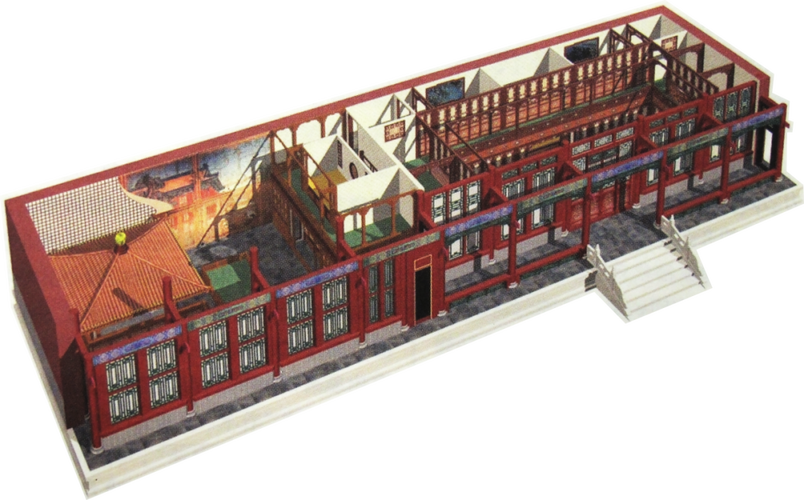

倦勤斋位于宁寿宫花园西北角处的第四进院落中。这一进院落仿自建福宫花园。其中符望阁仿延春阁,养和精舍仿玉壶冰,玉粹轩仿凝晖堂,竹香馆仿碧琳馆,倦勤斋仿敬胜斋。(图1)“倦勤”一语出《尚书·大禹谟》,“朕宅帝位三十有三载,耄期倦于勤”。倦勤斋与宁寿宫整体建筑同期而修,于乾隆三十八年(1773)建成,同样为乾隆帝逊位后颐养天年之所。

图1 倦勤斋外景图

乾隆三十八年,在完成外部建筑工程之后,倦勤斋开始进行内檐装修。内务府负责制定尺寸、设计款式,并绘出图纸、制作烫样,再发往两淮盐政承办。乾隆三十九年(1774),两淮盐政在完成制作后,由盐运使李质颖负责装船,同时把制作数目造册,并绘制图纸以便安装,派人运往京城,交予宁寿宫工程处进行安装。[1]这种做法使得倦勤斋的内檐装修从材料选择到制作手法上,都具有明显的江南风格。倦勤斋在嘉庆、光绪两朝曾进行修缮, 但改变甚少,基本上保留了乾隆时期的样貌。

值得一提的是,虽然嘉庆元年(1796)正月初一日举行了禅位大典,但乾隆帝在执政六十年后却没有真正归政。乾隆帝名为逊位,可仍旧住在养心殿内每日训政。嘉庆帝仍然住在皇子所居的毓庆宫中。嘉庆年号也只对外使用,宫中继续用乾隆年号。诸如批阅奏折、任免官员等重要军政大权,仍牢牢掌握在乾隆帝手中。作为太上皇宫修建的宁寿宫,乾隆帝也不曾搬去居住。不过宁寿宫花园及其中的倦勤斋却深受乾隆帝喜爱。自建成后,乾隆帝经常前往游览并写下不少诗篇,如《倦勤斋》《题倦勤斋》《倦勤斋敬题》《倦勤斋作歌》等。

倦勤斋的建筑格局分为东五间与西四间。(图2)东五间以木装修隔成凹字形转角仙楼。门后入口处留出开敞空间,形如广厅,其余为上下两层仙楼。所谓仙楼指的是建筑室内以木装修隔的成二层阁楼,一般作为供奉神佛的处所,也可以作为其它用途。西四间较为开敞,西侧设一座方亭式戏台,东侧与仙楼相接。楼上楼下的西侧都设有宝座床,方便皇帝观戏听曲。[2]倦勤斋西间的北墙、西墙、天顶三面墙上,装饰有以假乱真的通景线法画。

图2 倦勤斋内部空间结构图

倦勤斋西四间通景线法画的位置颇为隐蔽,想要一窥画作,需得经历一番曲折。进入倦勤斋门厅后,沿着狭窄走道不断转行,经过一系列隔间,首先会进入一间小寝室。寝室中除了摆放着一张床,还有安设着两架并排镶在墙上的“半出腿”镜屏。这两架镜屏样式完全相同。其中一架是真实的镜屏,另一架则既是镜屏又是一道暗门,有机关可以打开。在宁寿宫及倦勤斋的内檐装修中,玻璃及玻璃镜的应用特别多。这种做法引入了全新的室内空间设计理念,也为清宫装饰艺术带来审美的变革。玻璃镜与通景线法画存在联系。二者都可以制造出空间幻象,在一定程度上可以相互替代。[3]

曲折狭窄的走廊,真假难辨的镜屏,倦勤斋复杂的内部空间好似一座迷宫。跨过狭窄的镜屏暗门再前行几步,便会进入豁然开朗的空间。当中是一座方亭式小型戏台,周围墙壁及天顶上绘满了通景线法画。戏台对面分上下两层,皆设有宝座床。乾隆帝可以在此安坐看戏。

二、通景线法画的绘制

倦勤斋作为太上皇宫宁寿宫的一部分,无论建筑形制还是室内装饰,都充分体现了乾隆帝的个人意志与审美旨趣。倦勤斋中最引人注目的是位于西四间的大幅通景线法画。通景线法画布满北墙、西墙和天顶,环绕着方亭戏台,形成亦真亦幻的视觉空间,令人沉浸其中、虚实难辨。(图3)

图3 由仙楼二层俯视倦勤斋西四间

什么是通景线法画?关于这类与建筑空间相结合的绘画作品,学界对其定名不一。所谓“线法”,是清代人将西洋透视法概括为“定点引线之法”的简称。用透视画法绘成的图画便称之为“线法画”[4]。线法画与西洋艺术息息相关,具有较强的透视感及三维空间的进深效果。有学者借用西方绘画的概念,将倦勤斋墙壁上的绘画称为“天顶画”“全景画”[5]。也有学者认为通景画可以理解为一种画幅较大甚至与墙壁等同的贴落画,并将倦勤斋中尺幅较大的线法贴落画称为“通景线法画” [6]。所谓“贴落”,指的是在建筑内部墙面裱糊粘贴画幅的手法。这些粘在墙上的画幅也被称为“贴落”或“贴落画”, 意思是可以贴上、取下之画。一般来说,贴落画尺幅比较大, 往往占据着半个或整个墙面。贴落画的作用与壁画类似, 但是制作和更换却要比直接画在墙上的壁画简易和方便得多。贴落画在清代宫廷中非常普遍,紫禁城、避暑山庄、圆明园及各处行宫中都装饰有贴落画。综上所述,“通景线法画”这一名称可以更加准确地概括出此类贴落画的特点,又不会与其他画种相混淆。通景线法画属于贴落画的一种,主要利用西洋透视画法绘制而成,在大面墙壁上营造出近似真实的空间景象。

由于通景线法画直接张贴在墙壁上并且长期曝露在外,因此保存起来非常困难。现今留存下来的清宫通景线法画实物并不多,分别位于玉粹轩、养心殿、养和精舍、景祺阁、长春宫等几处,其中最具代表性、保存状况最好的莫过于倦勤斋通景线法画。倦勤斋西四间中天顶、西墙、北墙上的通景线法画尺幅巨大,是由多个局部画幅拼接而成。这些通景线法画与倦勤斋原本的室内装饰相互连接,天衣无缝地打造出亦真亦幻的室内空间,这是其他通景线法画所不具备的特点。

倦勤斋西四间中的巨幅通景线法画是如何绘制出来的?简单来说,乾隆三十九年(1774),宫廷画家按照乾隆帝的旨意开始绘制倦勤斋各房间中的贴落画。与此同时,倦勤斋西四间的大幅通景线法画也展开绘制。由于通景线法画面积特别大、难度特别高,因此时间耗费也特别长。以至宁寿宫建成之时, 倦勤斋西四间的通景线法画还没有画完,直至乾隆四十四年(1779)才最终完成。

倦勤斋中的通景线法画前后历时五年完成,图样设计复杂,过程十分曲折。从乾隆三十九年开始,在乾隆帝的授意下,清宫画家们开始孜孜不倦地绘制倦勤斋中的通景线法画及贴落画。首先绘制的是倦勤斋东间的贴落画和大幅通景线法画。在清宫内务府造办处档案中,可以见到相关记载。[7]由此可知,倦勤斋东五间的贴落画主要由宫廷画家方琮、杨大章、王幼学等人负责绘制而成。这些贴落画既有大幅的通景线法画,也有斗方大小的山水、花鸟贴落画。

倦勤斋西四间的通景线法画是从乾隆三十九年年初开始绘制。“宁寿宫倦勤斋西三间内四面墙、柱子、栏顶、坎墙,俱着王幼学等,照德日新殿内画法一样画。”[8]由此可知,倦勤斋西四间的通景线法画主要由王幼学主持,带领其他画院画家及学徒共同完成。

倦勤斋西四间的通景线法画有其来源。乾隆帝要求墙壁、顶棚等处都要按照德日新殿的画法进行绘制。那么,德日新是什么殿宇?于敏中等人所编纂的《日下旧闻考》中有记载称:“敬胜斋阁之西额曰:‘德日新’”。有学者因此考证出“德日新”为敬胜斋内悬挂匾额之题字。因此德日新殿即为敬胜斋。[9]

乾隆四十一年(1776),乾隆帝曾作一首《题倦勤斋》,诗中称“敬胜依前式,倦勤卜后居。”诗中明确提出倦勤斋是仿造建福宫敬胜斋而建,表露出倦勤斋与敬胜斋二者间的仿建关系。不过遗憾的是建福宫已于1923年毁于大火,敬胜斋也不复存在,仅留遗址。我们今天无法直接将二处建筑进行比对。不过根据记载,倦勤斋东五间加西四间的建筑格局与敬胜斋基本一致。因此,倦勤斋西四间的通景线法画样式也应来自敬胜斋。

如果倦勤斋西四间的通景线法画来源于敬胜斋,那么敬胜斋通景线法画是否有其来源?乾隆七年(1742)五月初三日,太监高玉曾传旨称:“建福宫敬胜斋西四间内,照半亩园糊绢,着郎世宁画藤萝”。[10]从中可知,敬胜斋西间的通景线法画也有所依据,参照的是圆明园坦坦荡荡半亩园。敬胜斋西间的通景线法画由传教士画家郎世宁绘制,采取先糊绢于墙上、再于绢上作画的形式,所画题材为紫藤萝。

综上所述,圆明园坦坦荡荡半亩园在室内安置戏台并于墙面绘制通景线法画的做法,是敬胜斋建筑形制和通景线法画的来源。而敬胜斋又成为倦勤斋建筑形制和通景线法画的范本。[11]尽管圆明园坦坦荡荡半亩园与建福宫敬胜斋现已不存,但仍可以从档案记载中梳理出圆明园坦坦荡荡半亩园、建福宫敬胜斋、宁寿宫倦勤斋的通景线法画的脉络。

由于倦勤斋西四间的通景线法画包括墙面、顶棚、柱子等多处,面积阔大,绘制时间也较长,共历时五年,直至乾隆四十四年底才宣告完成。由档案记载可知,在倦勤斋西四间通景线法画绘制接近九成之时,为争取时间,乾隆帝命人将已经画好的棚顶画幅先行粘贴于墙上。这项任务由伊兰泰、赵士恒带领画院学徒进行。在粘贴已有画幅的同时,宫廷画家王儒学、黄明询、陈玺等人带领画院学徒继续赶工,加紧绘制尚未完成的通景线法画。当倦勤斋通景线法画全部绘成后,乾隆帝对呈现效果甚为满意,并对参与之人进行嘉奖。[12]

三、紫藤萝与斑竹架:亦真亦幻的园林空间

倦勤斋西四间的通景线法画主要位于北墙、西墙及天顶处(图4)。北墙通景线法画主要描绘的是皇宫花园景致,其中有一所红柱黄瓦的歇山殿宇和一座攒尖顶亭台,远处是红墙青瓦的宫墙,其外便是崇山峻岭。殿宇旁布置着湖石假山,种植着青松花卉,还有株株紫藤绕柱而上。两只仙鹤隐匿在月洞门旁、斑竹篱墙后,或振翅欲飞,或引颈啄羽。北墙通景线法画中所绘出的镂空隔断的斑竹篱墙及月洞门,与倦勤斋室内真实存在的木雕髹漆篱墙及月洞门遥相呼应,使人产生真假难辨的空间幻觉。西墙通景线法画与北墙类似,主要描绘出崇山峻岭掩映下的竹篱、花木、溪流等景物。

图4 倦勤斋西四间戏台及通景线法画

屋顶天棚部分的通景线法画绘制出斑竹藤萝架,其上爬满了盛开的紫藤萝。(图5)只见枝繁叶茂的紫藤花盛开,空隙中隐隐可见蓝天。紫藤花朵依照远近而呈现出不同的透视效果。屋顶正中的紫藤萝垂直向下,好似悬挂在头顶上方。四周的紫藤萝逐渐向外倾斜,直至屋顶边缘处的紫藤萝几乎画为平铺。整幅通景线法画具有逼真的立体感,使人感到如同身在藤萝架下一般。

图5 倦勤斋西四间天顶通景线法画局部

倦勤斋西四间的通景线法画是由宫廷画家王幼学带领画院画家及学徒共同绘制而成。作为倦勤斋临仿来源的敬胜斋中也绘有大面积的紫藤萝通景线法画,为西洋传教士画家郎世宁所绘。在制作倦勤斋通景线法画时,虽然郎世宁已经去世多年,但画中仍带郎世宁的遗风。王幼学为康熙、雍正朝宫廷画家王玠之子。雍正五年(1727)王玠去世后,王幼学顶替其入宫供职。王幼学擅长图绘花木,曾经跟随郎世宁作助手。他不仅学习过西洋透视技法,还曾与郎世宁共同绘制了双鹤斋中的油画。因此在郎世宁去世后,王幼学理所当然地承担起绘制倦勤斋通景线法画的重任。只是其画艺远不及郎世宁,尚未达到郎世宁的写实程度。倦勤斋西四间的通景线法画大部分是王幼学按照敬胜斋通景线法画样式重绘的。其中一些局部,如北墙上所绘的两只丹顶鹤, 其造型和笔触与郎世宁《松鹤同春图》十分近似,应是根据郎世宁留下的手稿增补完成。[13]

倦勤斋中有无处不在的斑竹元素。(图6)天顶通景线法画中的斑竹藤萝架,北墙、西墙上的斑竹篱笆墙、斑竹月亮门,都体现出斑竹元素。画中斑竹图绘出高光,富有立体感。另外,在戏台周围及南面夹层篱笆墙的“竹式药栏”,猛一看似乎都是用斑竹所作,但细看则发现是以楠木仿制,上面髹漆斑竹花纹,达到以假乱真的效果。之所以这样大费周章地仿制,源于北方干燥的气候实在不适合斑竹家具的使用。令人惊叹的是,竹篱墙中所开的月亮门与画中的斑竹月亮门相映成趣,构成亦虚亦实的江南园林竹景。

图6 从月洞门遥望北墙通景线法画

除了北墙、西墙及天顶的大幅通景线法画外,倦勤斋中还有许多小幅线法画。在倦勤斋西四间仙楼二层楼梯转角北墙处,有一幅妇人掀帘贴落画。(图7)乾隆四十二年(1777)六月,乾隆帝下旨命如意馆画家绘制此幅线法画,并且指明需用绢作画。[14]

图7 倦勤斋西四间妇人掀帘贴落画

这幅妇人掀帘贴落画与倦勤斋原本室内陈设巧妙地融合于一处。贴落画中的团花墙纸与倦勤斋中使用的团花墙纸样式完全一致。这幅贴落画仿照倦勤斋内真实场景画出假窗格及斑竹隔断,使人产生窗户之后另有空间的错觉。画中严格的焦点透视,使得原本平面的墙壁好似有了另一重进深。宫廷画家作画时还充分考虑到此画张贴的位置与观者的感受。此画位于楼梯转角处,当皇帝走上楼梯正欲步入二层时,迎面好似来了一位婉约的清宫女子,手持纨扇,半撩门帘,正笑意盈盈地将人引入帘后房间。

在这位半启门帘的清宫女子身旁,画家还绘出了宛如真实的屋内陈设:一件指针指向十一时十八分的西洋自鸣挂钟,两座漆木几案,几案上摆放着三匣线装书册、一件玉磬、一件青铜觚、一件白瓷瓶等古物文玩。其实,在清宫内府中收藏有不少真实器物。但在倦勤斋狭窄的楼梯转角处,乾隆帝并不摆放这些器物,而以绘画形式加以呈现,体现出其对倦勤斋室内陈设的独特构想。

在乾隆帝看来,倦勤斋本就是一个“以文玩贮文玩”的大百宝箱。倦勤斋中摆设着很多柜阁,内置多件“百什件匣”“百什件箱”。[15]乾隆帝喜好搜罗历代古物,又令内府多加仿制。倦勤斋是乾隆帝为其归政后珍藏、把玩古物所修建的场所。各类古玩珍宝依照不同器形、质地、等次、体积,分门别类地加以包裹,放入匣箱之中。根据乾嘉时期《倦勤斋陈设档》记载,当时贮藏在倦勤斋中的书画文玩足有1739件。倦勤斋曾陈设着一件紫檀镶黑漆描金多宝格式围屏,屏中陈设着一百件青铜器。

如果说收集古物出自乾隆帝嗜古为乐的嗜好,那么倦勤斋通景线法画中所绘内容则显现出乾隆帝更宏大的理想抱负。汉人的文字典籍、西洋的自鸣钟、上古的青铜器、撩帘启门的清代美人,凡此种种纳于一处,可以说是乾隆帝融合中西、怀抱古今的理想显露。

四、海西线法的运用

倦勤斋通景线法画不仅在绘画风格上带有焦点透视、明暗关系,而且在绘制过程、观赏方式、功能属性等各方面均有别于中国传统卷轴画。可以说,配合建筑空间与室内装饰所绘制的通景线法画,明显受到西方绘画的影响。倦勤斋通景线法画展现出西洋技法与中国传统画法两相融合后的典型风貌,体现出清宫绘画的西学东渐。

倦勤斋通景线法画在清宫中创造出前所未有的视幻空间,充满了欧洲绘画因素。通景线法画与欧洲艺术中的天顶画、全景画有异曲同工之妙。在欧洲文艺复兴时期的壁画中,有一种运用透视技术绘成的视错觉天顶画。由于天顶画的透视缩减,使观者产生从下往上仰视的观看效果,从而在平面屋顶中描绘出向上延伸的天空,创造出类似于球形的三维空间幻觉。[16]在15世纪建造的曼图亚公爵宫中,就可以看到如此呈现效果的天顶画。(图8)

图8 曼图亚公爵宫 婚礼厅天顶画

随着17世纪巴洛克艺术的兴起,这种利用透视原理、造成视错觉的壁画日渐成为教堂装饰潮流。艺术家在教堂拱顶上画出虚构的建筑构件,并与真实的建筑构件连接在一起,在视觉上极大延伸了室内空间。1688年至1700年,意大利画家法拉·安德烈·波佐(Fra Andrea Pozzo,1642-1709)为罗马依格那提欧教堂绘制壁画。他所绘制的教堂天顶壁画《圣依格那提欧的崇拜》,具有强烈的透视感。佐以高超的画艺技巧使得天顶仿佛无限向上延伸,如同天堂显现、神迹降临。1703 年,波佐又为维也纳耶稣会教堂绘制了类似的天顶壁画。不可否认的是,作为耶稣会士画家的波佐,其所绘制的天顶画是为了更好地传达天主教教义,带有强烈的宗教色彩。

意大利画家波佐与来华的西洋传教士画家郎世宁关系匪浅。二人同为意大利人,波佐比郎世宁出生约早半个世纪。波佐曾为郎世宁家乡米兰的教堂绘制壁画。郎世宁完全可能亲眼目睹过波佐所绘的教堂天顶画。波佐不仅擅长透视技法,还著有《建筑绘画透视学》(Perspectiva Pictorum et Architectorum,1693)一书。书中包括100 幅图及图说,图文结合地阐述了建筑透视和舞台布景的描绘方法。书中采用的许多插图都是波佐自己绘制的壁画。在《画家和建筑师的透视学》一书中,波佐并不是泛泛地介绍透视画法,而是专门研究与建筑空间相结合的视幻装饰手法。这本书一经出版,便成为艺术家和建筑师的工作手册,并在18世纪被翻译成法语、德语、英语等多个版本,产生了广泛的影响。这本书还跟随西洋传教士漂洋过海来到中国,存放于西什库教堂。郎世宁很可能阅读过《画家和建筑师的透视学》。[17]波佐所擅长的天顶壁画绘制技法很有可能影响到郎世宁,再通过郎世宁来华供职清廷,为清宫通景线法画提供借鉴。

据文献记载,乾隆元年(1723)六月,郎世宁曾为重华宫绘制通景油画。从此开始直至其去世前一年即乾隆三十年(1765),郎世宁在乾隆帝的授意下孜孜不倦地绘制通景画作。这些画作分布在建福宫、养心殿、长春园、乐寿堂、双鹤斋、思永斋、避暑山庄等诸多清宫殿宇中。由于建福宫敬胜斋通景线法画是郎世宁所绘,而倦勤斋通景线法画在很大程度上参考了敬胜斋及郎世宁手稿,因此以倦勤斋为代表的清宫通景线画实际上受到郎世宁画风的影响非常大。

雍正七年(1729),满族大臣年希尧出版了一本名为《视学精蕴》的书。年希尧称此书是与西洋学士郎世宁相互探讨后写成的。年希尧在序言中这样写道:“余向岁即留心视学,率尝任智殚思,究未得其端绪。迨后获与泰西郎学士数相晤对,即能以西法作中土绘事。始以定点引线之法贻余,能尽物类之变态;一得定位,则蝉联而生,虽毫忽分秒不能互置。……毋从漫语,人曰真而不妙,夫不真又安所得妙哉?”[18]在序言中年希尧强调了其多年来向往探究海西透视画法的愿望,最终通过与郎世宁对谈领悟到精髓所在。

《视学精蕴》于雍正十三年(1735)再版,并更名为《视学》。《视学》增补五十余图,并附图说。书中特地选取了波佐《画家和建筑师的透视学》书中的部分插图及文字。无论《视学精蕴》还是《视学》,都是专门介绍西方透视学的画学著作,用来说明透视原理,探索海西线法源流。通过考察《视学》,可以进一步理解西方透视学技法是运用到清宫通景线法画绘制中去的。

当时已经有一些中国传统文人接触到西洋画法,了解到西洋画家善用“勾股法”,认识到其绘画“于阴阳远近,不差锱黍,所画人物、屋树,皆有日影”。尤其感叹于那些绘制在宫室墙壁上的画作,十分真实,“令人几欲走进”。不过这部分传统文人始终固守己见,认为西洋人作画“所用颜色与笔,与中华绝异”,更不能理解西洋画家在作画时为何会使用三角尺进行测量。故而这些传统文人对西方绘画技法并不赞赏,认为西洋画格调低下,“笔法全无,虽工亦匠”,“不入画品”。[19]

年希尧与这些传统文人持不同意见。他在《视学》一书中强调了透视画法对再现物象所起到的巨大作用,并特别赞扬了西洋绘画所呈现出的逼真写实的视觉效果。同时,年希尧还对传统文人看法提出批评,认为绘画若不能做到“真”,就不足以达到“妙”的境界。《视学》一书中关注焦点透视与明暗光影,详细阐明了物体各个立面的观测方法,强调如柱廊、天顶等建筑空间的表现,以及多层叠加舞台的绘制方式。

若将《视学》一书中所附的图式与清宫通景线法画相互对照,可以更直观地感受到通景线法画对西方透视技法的借鉴。

《视学》中列举了绘制建筑棚顶的方法并附有图式(图9),分为方顶、圆顶分别加以详述:“此幅乃画成前二式之全图也。若按是法绘蓬顶,仰而视之,方圆合宜,柱式凌空,窗棂掩映,俨若层楼,巍然在上。其空隙处如窥碧落,而见星辰矣。绘事至此,方识泰西之法,精研细审,神乎其神,何可以游艺目之耶!

[20]”这种按照仰视角度绘制天顶的方法已被清宫画家所理解,并且运用到倦勤斋通景线法画的绘制之中。倦勤斋天顶满绘着盛开的紫藤萝,藤萝架中心的藤萝竖直垂下、外侧的藤萝逐渐向外倾斜,采用的正是书中所展示的图绘方式。

图9 《视学》中棚顶画法附图

另外,《视学》一书中还列举出柱廊的透视画法(图10)。这也被清宫画家熟练地应用在通景线法画的绘制中。在养和精舍明间通景线法画中,就出现了采用严格的焦点透视画法所绘出的柱廊。这些柱廊不仅占据画面中心位置,还通过层层递进表现出空间的深远关系。

图10 《视学》中柱廊画法附图

《视学》一书还特别说明了应根据空间距离的拉远而缩小人物比例的道理。书中以六幅远近不同的图片前后叠加,共同组成一幅完整画面。图旁附有文字说明:“此二三四五六面,俱系一样人物。如二图之人移至三图,该(应为“改”,笔者按)小若干。移于四图,该(应为“改”,笔者按)小若干。悉次为图,如法画去,自有天然深邃之妙。[21]”根据图中小孩子所举的各式花灯来看,此图表现的是清宫元宵节行乐的场景。[22]乾隆十一年(1746),郎世宁曾与沈源、周鲲、丁观鹏等中国画家共同绘制《乾隆帝岁朝行乐图》。《乾隆帝岁朝行乐图》表现的正是堆雪狮、提灯笼等宫中元宵节的风俗活动。画中近景、中景、远景中的人物层层缩小,与《视学》中所图示的画片叠加效果十分近似。《乾隆岁朝行乐图》以清宫建筑为绘画主体,具有准确的焦点透视。加上纵三米有余横二米有余的宽大尺幅,使人怀疑此画极有可能曾是一幅贴于墙上的通景线法画。

由于通景线法画具有欧洲舶来的绘画元素,突出表现在透视技巧的运用方面,因此清宫通景线法画与西方天顶壁画具有一些共通之处。正因为这种前所未有的透视技法的加入,使得通景线法画与建筑空间结合紧密,从而使人产生亦真亦幻的视觉感受。不过,清宫通景线法画与西方天顶壁画存在着诸多不同之处。

通景线法画是透视画法传入清宫后,与中国传统绘画技巧相互融合产生的新艺术形式。清宫通景线法画的绘制可以分为不同阶段。最初多由西洋传教士画家采用油画形式进行绘制,后来逐渐在绘画形式、技法、画家等各方面发生变化。逐渐采用纸、绢材料进行绘画,先贴落后绘画,由西洋传教士画家(或带领中国宫廷画家)进行绘制。最后变为采用纸、绢材料进行绘画,先绘画后贴落,由中国宫廷画家进行绘制。可以说,清宫通景线法画的绘制,体现出中西艺术的相互融合。[23]

五、虚拟的园林:通景线法画的时空营造

倦勤斋通景线法画不仅与殿宇建筑结合展现出三维空间,而且也通过具体景物的描绘反映出时间痕迹。可以说在以倦勤斋为代表的清宫通景线法画中,时间与空间合一,共同营造出虚拟的园林景象。

倦勤斋西四间北墙、西墙及天顶部分所绘制的通景线法画,主要描绘出皇宫花园静止:近景为殿宇亭台、湖石花卉、斑竹篱墙,远景为崇山峻岭,头顶上方笼罩着斑竹架与紫藤萝。步入倦勤斋西四间,仿佛身处园林之中。这种真实感一方面来自通景线法画对空间的营造,另一方面则来自画中景物所表达出的季节感与时间感。时间与空间在倦勤斋中合一。

在倦勤斋西四间通景线法画中,花团锦簇,绿树成荫,许多御苑植物被准确地描绘出来,可与实物相互参照。倦勤斋北墙通景线法画共绘有花卉植物14种。(图11)西墙通景线法画共绘有花卉植物8种。除去青松翠柏,画中还描绘了十余种花卉植物。分别为:紫藤、玉兰、碧桃、西府海棠、贴梗海棠、连翘、紫丁香、牡丹、黄刺玫、月季、罂粟、虞美人、荷包牡丹、翠菊、金盏花、地黄、蒲公英,包含藤本、草本、乔木、灌木等多种类型。[24]

图11 倦勤斋西四间北墙通景线法画,长约9.5米,高约4.3米,故宫博物院

紫藤萝图绘面积最大,不仅占据着整个天顶,还垂坠到北墙上方。牡丹花出现较多次,各色牡丹在竹篱之后绵延不绝。月亮门旁牡丹花团锦簇,与仙鹤一同吸引着观者的目光。同时画中还绘出来自欧洲传入清宫中的异域植物,如罂粟、虞美人等。通景线法画中累累垂坠的紫藤萝,国色天香的牡丹花,振翅啄羽的仙鹤,成双成对的喜鹊,共同昭示出长寿富贵、子孙万代的吉祥寓意。

倦勤斋通景线法画描绘的是什么时节?已有学者根据画中花期进行研究。画中盛开的紫藤萝花期是从暮春到立夏,其他植物也多在春夏之际开放,从花期交集推知为“阳春三月”。[25]倦勤斋虽是乾隆帝作为冬季休闲的居所[26],但西四间通景线法画却呈现出春夏之交的御苑景色。可以想象,当寒风萧瑟、草木凋零的冬季来到时,当乾隆帝步入倦勤斋中,看到画中苍松翠柏挺立不屈、各色花卉争奇斗艳,感受到的是春回大地、暖意融融。在倦勤斋中,时间与空间已经融合为一,共同营造出宛若真实的春日园林景致。

除去倦勤斋通景线法画之外,清宫还有其他多处通景线法画实物遗存。这些通景线法画所处位置及表现内容各不相同。不过它们有一个共同之处,即都依照殿宇内部的建筑空间而建,利用西洋透视技法延展室内空间,并通过画中花木、人物的描绘等提示出具体季节,营造出时空合一的园林景观。

养心殿西暖阁《平安春信图》通景线法画,贴于养心殿三希堂外间的西暖阁西墙上,由五块绢拼接而成。(图12)《平安春信图》通景线法画利用严格的透视画法和高超的写实技巧,描绘出了一处虚拟的廊庑,仿佛在墙壁上延伸出新的空间。画中的青花八宝瓷地砖、团花纹壁纸等,与养心殿原有室内装饰分毫不差。画中的硬木隔扇窗等木构建筑,也与殿宇建筑形制完全一致。[27]画面中心是一扇月洞门,门后为一处花园。园中花木繁茂,有一长一幼两位汉装男子站立其中,长者正递给少年一枝梅花。《平安春信图》通景线法画作于乾隆三十年(1765),其上没有作者名款。画面人物面部具有明暗光影,较为写实,带有郎世宁的画风。此幅通景线法画有可能是由西洋传教士画家郎世宁与中国宫廷画家金廷标等人合作绘成。[28]除去对空间感的营造,《平安春信图》通景线法画也表现出强烈的时间感。这主要通过画中月洞门后花园中景致体现出来。园中苍翠的松柏、盛开的梅花,提示出时间应为冬去春来之际。

图12 清 郎世宁、金廷标等,养心殿西暖阁《平安春信图》通景线法画,贴落,绢本设色,纵201厘米,横207厘米,1765年,故宫博物院

玉粹轩通景线法画位于宁寿宫花园西北角玉粹轩明间西壁之上,作于乾隆四十年(1775)。参与绘制的宫廷画家有王幼学、姚文瀚等人。另外还有姚文瀚、贾全、袁瑛、方琮、谢遂、杨大章、黄念等七位画院画家图绘了通景线法画中隔扇的山水、花鸟画作。[29] 玉粹轩通景线法画表现的是仕女婴戏题材,画中表现时间为除旧迎新的新春时节。画中厅堂墙壁上挂着《三老图》,两边是由董诰书写的乾隆帝御制诗对联——“亿万人增亿万寿,泰平岁值泰平春”。厅堂中有几位贵族仕女,其中一位头戴昭君套,其身旁的侍女手持拨浪鼓正在逗弄婴孩。画幅右边有一位贵族仕女正在观赏隔扇中的书画,隔扇玻璃恰好映出了她的面庞。中有许多婴孩,他们或在插花,或在吹笙,或在拨弄火盆,或在悄悄嘀咕。厅堂左边穿过隔扇便是月洞门,门外隐约可见花园一角。花园里有一株梅树,树上梅花盛开,两位顽童正在攀折梅花。画中的梅花、花瓶、如意、太平鼓、笙等物件,都表明“梅花献瑞”、“平安如意”的吉祥寓意。[30]通景线法画中所绘楠木花罩,与玉粹轩明间西壁原本装饰的灯笼框夹纱落地罩一模一样。这种虚实融合的做法,使人一眼望去仿佛明间落地罩后另有一重通向花园的空间。

养和精舍明间、南间,各装饰有一幅通景线法画养和精舍明间的通景线法画作于乾隆四十一年(1776),与墙壁等大。(图13)通景线法画由宫廷画家王幼学主持,另有多位画家参与绘制。此画为婴戏仕女题材,描绘了两位贵族仕女与许多孩童在厅廊中嬉戏游乐的场景。孩童们或掷骰子,或敲太平鼓,或放风筝,或骑木马,或献花篮,喻意着“花开结子”“洪福齐天”。[31]养和精舍明间通景线法画中绘制出纵深排列的廊柱,与远处的山峦构成极具透视递减效果的近景与远景,给人以真实的空间感。画中山坡上开满菊花,山顶已有积雪,表现此画的表现时间应为秋末冬初之时。养和精舍南间的通景线法画,同样作于乾隆四十一年,也由宫廷画家王幼学主持绘制。画作描绘出一派文雅的室内景象。墙面正中挂着山水画与对联,紫檀桌案上陈列着青铜器、花瓶与书匣。一位贵族仕女半隐于隔扇之后,正走向伸手求抱的孩童。墙上对联中画的是桃花与梨花,贵族仕女手拿兰花。按照花期推想,可知此幅通景线法画表现的是百花齐放的温暖春日。

图13 养和精舍明间通景线法画,贴落,绢本设色,纵321.5厘米,横304厘米,故宫博物院

毓庆宫落地罩属于沟通前后两个房间的过渡空间。毓庆宫落地罩上的通景线法画因地制宜,依照建筑形制而绘。画中描绘出一处园林空间,其中有亭台桥梁,山峦水泊,苍松翠竹,湖石花卉。根据画中景物盛放花卉与潺潺流水,可以推知其表现时间应为春夏时节。

《乾隆帝妃及嘉庆帝幼年像》现存装裱形式为卷轴画。(图14)不过根据此画签条上所写“思永斋换下”,可知此画原为圆明园长春园思永斋中的通景线法画。[32]此画描绘了一位盛装打扮的贵族仕女,手中牵着一个孩童。孩童旁帖有一张黄签,上书“今上御容。嘉庆二十年十二月初一日敬识。”由此可推知,这个梳着双髻的幼童就是嘉庆帝,这位贵族妇女很可能是嘉庆帝生母、乾隆帝妃子魏佳氏。画上黄签是在嘉庆帝登基后添加的。无论是仕女还是孩童,画中人物肖像的刻画十分细致写实,带有郎世宁的画风。除去表现人物,《乾隆帝妃及嘉庆帝幼年像》将人物放置在一座二层楼阁之中。其中的木构建筑、壁纸窗帘等设置宛如真实。此画透视比例较为准确,具有强烈的空间进深感。窗外是一派庭院景致,山峦水泊,翠竹湖石,清雅喜人。其中牡丹盛开,提示出此画表现时间应为仲春之际。

图14 《乾隆帝妃与嘉庆帝幼年像》 轴,绢本设色,纵326.5厘米,横186厘米,故宫博物院

《乾隆帝观孔雀开屏图》现存装裱形式为卷轴画。特别的是,画中右下角专门留出了一处空白,作为门洞。由此可以推知此画原为通景线法画。(图15)《乾隆帝观孔雀开屏图》尺幅阔大,原本作为通景线法画张贴于圆明园廓然大公双鹤斋西墙之上。通过画面右下角留出的门洞,人们可以通往另一处空间。《乾隆帝观孔雀开屏图》表现了乾隆帝正端坐于亭台之上,观赏庭院中的一对孔雀。其中一只孔雀正在开屏。画中的人物、楼阁、孔雀等描绘写实,透视准确,比例恰当。特别是乾隆帝肖像的表现极富个性特征,明暗光影强烈,带有郎世宁的画风。而画中的花卉树木、湖石假山则由中国宫廷画家绘制,更多带有中国传统绘画特点。在通景线法画近景处,有鲜艳的鸡冠花、芙蓉花开放,可知此画表现时间为夏末秋初之际。

图15 《乾隆帝观孔雀开屏图》,绢本设色,纵340厘米,横537厘米,故宫博物院

通景线法画在乾隆朝十分兴盛,尤多装饰于作为太上皇宫的宁寿宫各殿宇中。通景线法画与建筑空间相互融合,十分写实地表现花卉景物,以此营造出真实的空间感与时间感,塑造出亦真亦幻的园林景致。可以说,以倦勤斋为代表的清宫通景线法画深具乾隆帝的审美趣味印记,是特定时期的特殊艺术表现形式。通景线法画的创作在乾隆朝后逐渐减少。仅在慈禧太后掌权时期,由于其对曹雪芹所著《红楼梦》的兴趣,才又在长春宫长廊中制作了一系列《红楼梦》通景线法画。

——————————

注释:

[1] 张淑娴:《倦勤斋建筑研究》,《中国紫禁城学会论文集》第四辑,紫禁城出版社,2005年,第112页。

[2] 刘畅:《慎修思永:从圆明园内檐装修研究到北京公馆室内设计》,清华大学出版社,2004年,第83-84页。

[3] 陈轩,《诗意空间与变装肖像——玻璃镜引发的清宫视觉实验》,《文艺研究》,2019年第3期。

[4] 聂崇正:《“线法画”小考》,《故宫博物院院刊》,1982年第3期。

[5] 聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,载《清宫绘画与“西学东渐”》,2008年,紫禁城出版社,第232页。

[6] 聂卉:《清宫通景线法线法画探析》,《故宫博物院院刊》,2005年第1期。

[7] 《清宫内务府造办处档案总汇》(第38-40册),中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,人民出版社,2005年。

[8] 《清宫内务府造办处档案总汇》(第37册),中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,人民出版社,2005年,第110页。

[9] 聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,载《清宫绘画与“西学东渐”》,2008年,紫禁城出版社,第237-238页。

[10] 《清宫内务府造办处档案总汇》(第11册),中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,人民出版社,2005年,第68页。

[11] 聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,载《清宫绘画与“西学东渐”》,2008年,紫禁城出版社,第237-238页。

[12] 《清宫内务府造办处档案总汇》(第42册),中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,人民出版社,2005年,第725页。

[13] 聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,载《清宫绘画与“西学东渐”》,紫禁城出版社,2008年,第240-242页。

[14] 《清宫内务府造办处档案总汇》(第41册),中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,人民出版社,2005年,第283页。

[15] 范洪琪:《倦勤斋原状陈列设计》,载《倦勤斋研究与保护》,故宫博物院编,紫禁城出版社,2010年,第385页。

[16] 刘辉,《欧洲渊源与本土语境:从幻觉装饰到清宫线法通景画》,故宫出版社,2017年,第40页。

[17] 聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,载《清宫绘画与“西学东渐”》,紫禁城出版社,2008年,第243-246页。刘辉,《欧洲渊源与本土语境:从幻觉装饰到清宫线法通景画》,故宫出版社,2017年。

[18] 年希尧:《视学》,载《续修四库全书》(第1067册),上海古籍出版社,2002年,第27页。

[19] 邹一桂,《小山画谱》,商务印书馆,1959年。

[20] 年希尧:《视学》,载《续修四库全书》(第1067册),上海古籍出版社,2002年,第77页。

[21] 年希尧:《视学》,载《续修四库全书》(第1067册),上海古籍出版社,2002年,第79页。

[22] 杨泽忠、徐洪婷:《<视学>中透视方法之由来》,《山东师范大学学报》(自然科学版),2008年12期。

[23] 赵琰哲:《海西线法的运用与视幻空间的制造——以清宫倦勤斋等几处通景线法画为例》,《中国国家博物馆馆刊》,2012年第7期。

[24] 苏怡,《御苑探微:倦勤斋通景画中的花卉植物》,《故宫博物院院刊》,2021年第6期。

[25] 苏怡,《御苑探微:倦勤斋通景画中的花卉植物》,《故宫博物院院刊》,2021年第6期。

[26] 由于宁寿宫花园的建造主要是为了满足帝王冬天玩赏的需要,因此其中建筑装饰纹样以松竹梅为主要表现对象,既象征凌寒不屈的君子品格,也与花园内松竹梅长青耐寒的植物相互呼应。引自王子林……

[27] 张淑娴,《三希堂的空间构思》,《紫禁城》,2016年第12期。

[28] (美)巫 鸿,《重返作品:<平安春信图>的创作及其他》,《故宫博物院院刊》,2020年第10期。

[29] 王子林,《长宜茀禄:宁寿宫花园通景画的福寿思想》,故宫博物院、首都博物馆编,《长宜茀禄:乾隆花园的秘密》,北京出版社,2014年。

[30] 王子林,《长宜茀禄:宁寿宫花园通景画的福寿思想》,故宫博物院、首都博物馆编,《长宜茀禄:乾隆花园的秘密》,北京出版社,2014年。

[31] 王子林,《长宜茀禄:宁寿宫花园通景画的福寿思想》,故宫博物院、首都博物馆编,《长宜茀禄:乾隆花园的秘密》,北京出版社,2014年。

[32] Kristina Kleutghen ,Imperial Illusions:Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces,University of Washington Press ,2014.

赵琰哲,北京画院理论研究部研究员。研究方向为中国美术史,长期致力于宫廷艺术史、书画鉴藏史、女性艺术史等领域。出版专著《紫禁城里的时间映像:透视清代宫廷绘画》、《茹古涵今:清乾隆朝仿古绘画研究》等。