“110”接处警区域的变迁史

原江浦县公安局大楼旧貌

现浦口分局大楼新貌

2002年合并后的南京市浦口区地图

2017年划分后浦口区核心地区卫星图

市局举行原浦口独立接警区并入市区接警区割接仪式

浦口分局的前身为原江浦县公安局,辖区面积737.33平方公里。自1978年改革开放以来,浦口分局经历了两次机构大变革。2002年4月,原浦口区和原江浦县合并成立新浦口区,原江浦县公安局与原浦口公安分局随之合并,成立浦口公安分局,辖区面积913平方公里。当时,浦口区下辖9个街道办事处,即江浦、顶山、桥林、汤泉、星甸、永宁、泰山、沿江、盘城街道。另有2个场,即汤泉农场和老山林场;3个园区,即南京海峡两岸科技工业园(国家级)、浦口经济开发区(省级)和珍珠泉旅游度假区(省级)。盘城街道由南京高新技术产业开发区托管,辖区警务归当时的高新公安分局管辖。其余地区110警情均由浦口公安分局接处警。

2015年6月27日,国务院批复同意设立南京江北新区。为更好服务江北新区建设,着力改变浦口地区市、区两级接警并存的状况,2016年6月29日下午,南京市局举行原浦口独立接警区并入市区接警区割接仪式,正式将浦口接警区并入市区接警区,原江浦地区群众拨打110电话报警变为由市局指挥中心110报警服务台统一进行受理。此次割接进一步优化了接处警资源,减少了指挥调度层级,提高了重大警情扁平化指挥和快速处置能力。

2017年9月,因服务江北新区经济发展需要,浦口公安分局将下辖5个派出所划分给江北新区公安分局。目前,浦口分局辖区总面积720平方公里,全区实有人口47.1万人,总警力625人,110接警区域涵盖江浦、桥林、星甸、汤泉、永宁街道5个街道及2个场、3个园区。

浦口公安“110”的发展史

90年代接警台,民警接警后用纸笔记录警情再通知出警。(图片来源网络)

浦口分局110指挥室大厅旧貌

浦口分局110指挥大厅新颜

90年代举行的公安宣传活动

21世纪初110民警上门宣传

现代110宣传周活动

“您好,这里是110,如需帮助,请讲。”33年的时间里,这亲切温暖的声音通过有线通讯连接着千家万户,也连接着千百万人民群众的安危冷暖。然而改革开放初期,110还没有深入人心,群众报警求助主要靠自己走到辖区派出所或者拨打公安机关对外公布的报警电话。

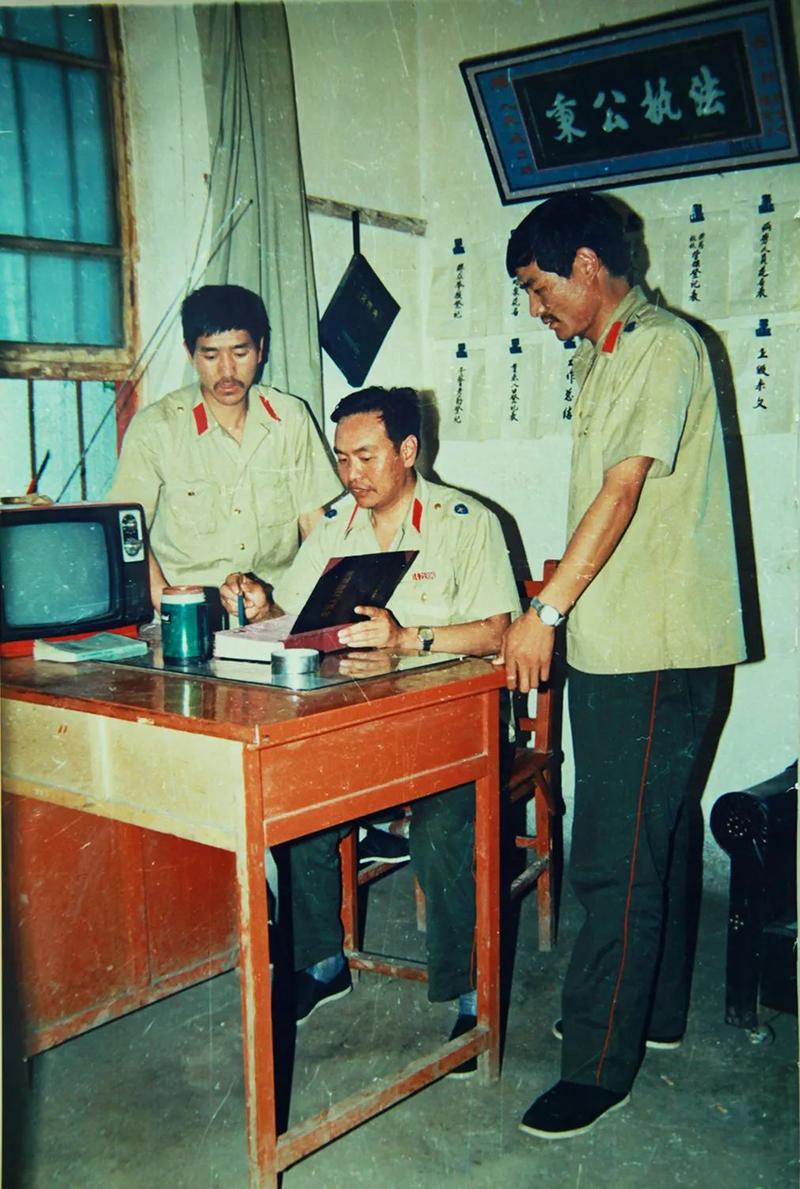

1996年7月,公安部在福建省漳州市召开全国公安机关110报警服务台建设现场会,介绍并推广漳州110的先进经验。1997年初,为了学习漳州110的成功经验,原江浦县公安局也开通了110报警服务电话,第一部电话设在当时老公安局大楼内,由市容巡警大队与县公安局通信科合署办公,3名工作人员24小时三班倒。1998年,为适应新一轮的机构改革,原江浦县公安局在新建大楼的三楼成立了110报警服务台(暨110指挥中心),同时成立了交巡警大队,原市容巡警大队的职能被重新整合。110报警服务台接到的所有警情,均由指挥中心下派至各基层所队进行处置,打破了过去“一人一电话”的旧式格局,形成了报警-接警-处警一整套行之有效的接处警运行机制。现在的110报警服务台已经实现了110与处警车辆、处警民警、路面安防视频的无缝对接,有效提高了指挥调度的智能化、可视化水平,为实施改革强警、科技强警战略和提升社会治理能力水平发挥着重要作用。

老警心中“110”的回忆录

改革开放以来,百姓生活发生了翻天覆地的变化,而110报警服务台也发展地越来越完善。回顾“110”33年的发展历程,其中有很多值得回味的故事。

90年代浦口辖区社会面貌

90年代政府部门召开协调会

依然坚守在通信岗位上的老民警吴发洲

故事一:《神奇的110》

讲述人:吴发洲,1997年从通信军官转业至公安,现为浦口分局指挥室民警。

1998年,浦口分局110报警服务台诞生之初,因“110”名声大噪,很多学生被110的神秘感吸引,喜欢在上放学的路上使用公用电话拨打110,让接警员不胜其烦。民警根据调查结果,指令当时的巡逻民警到场教育,并专门安排民警到学校召开专题教育会,才让“此起彼伏”的骚扰电话渐渐停息。偶尔深夜也会遇到醉鬼打110骚扰电话,都被我们及时派警震慑。

90年代组织巡警开展日常训练

90年代民警上街清扫积雪

采访发布警方为民事迹

故事二:《处警小趣事》

讲述人:高忠金,1990年8月警校毕业至公安,现为浦口分局珠江所教导员。

1995年8月,我从原江浦县公安局石桥派出所被抽调至当时的市容巡警大队,穿梭在珠江镇的大街小巷之中,执行治安巡逻、交通管理和市容整治的各项任务。1997年分局第一部110电话设立后,我们在外的一切执法服务活动以“有警必接,有险必救,有求必应,有难必帮”16字为原则。最初110报警电话一天就2-3个警,而现在仅我们珠江所日均接警量就达70起。当年,我们翻窗进屋帮助群众开过门锁、扛起竹竿捅过马蜂窝、上街扫过雪…最深刻的一件事,就是根据群众举报线索,在某天深夜查获了一起治安案件。当时《南京日报》的一名为采访我们,专门骑着摩托车跨过南京长江大桥到我们大队跟踪采访。年轻的我们面对着摄像机镜头,露出了羞涩但却自豪的微笑…当年的110报警服务台,为在全社会中提升公安机关的整体形象发挥了巨大的作用。

90年代使用的相关装备

21世纪使用的相关装备

90年代处警大多使用摩托车

故事三:《接警装备大升级》

讲述人:王群,1988年参加公安工作,现为浦口分局汤泉派出所民警。

在80、90年代,接处警工作只能靠叮叮当当的自行车、马达轰鸣的摩托车,装备很少,处警就是民警自己外加一个联防队员。80年代末投入使用的对讲机信号覆盖范围小、通讯质量差、待机时间短,可是在电话不太普及的岁月,它依然是我们的好助手。随着社会发展进程的加快,公安事业也得到长足发展,我们接处警用上了风驰电掣的小汽车,接处警装备也有了车九小件、民警个人防护九小件,还有执法记录仪、数字电台、移动警务通等科技小装备,它们共同构成了110一线处警民警的“战斗伙伴”,也大幅提升了接处警工作水平和质量。

2003年,110服务群众快速破案赢民赞

2018年,110服务群众快速破案赢民赞

后记:光阴荏苒,日月如梭,“远亲不如近邻,近邻不如110”的口号越来越来深入人心。报警求助、事故救援、大要案件、寻人寻物的紧急警情再到邻里纠纷、丢失钥匙等生活琐事,群众首先想到的都是拨打110电话寻求帮助,这里有惊心动魄的生死时速,也有家长里短的苦口婆心。33年的时间,“110”从最初的神秘与神奇,逐渐演变为公安机关服务人民群众的日常窗口,也成为公安机关紧密联系人民群众的桥梁和纽带。