南京记忆 | 曾经的城市交通工具人力板车

朱永昌

人力板车曾经是城市载货主要的运输工具之一,大街小巷随处可见。据《南京交通志》记载,南京的大板车兴于汪伪时期,是由铁轮高架车演变而来。抗日战争胜利后,拖运标售物资较多,生意旺盛。当时有朱顺兴、屠记胜、同利等板车行。小板车从客用黄包车演变而来。民国5年(1916),出现在南京下关、浦口水陆码头等处。为了适应货运需要,不断对车身构造和车轮进行改进,成为木制车身与死皮车轮的小板车。

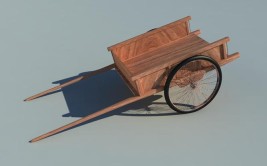

小板车

小板车结构简单,一根轴、二个轮子,加上木板等就是了。20世纪50年代初,百废待兴,就业率低,待业人员多,运输工具落后,而低成本的小板车成了最佳谋生工具。老南京人一定还记得,下关地区的中山桥、中山码头、长江客运码头,城南地区的中华门、水西门、汉中门等路口附近都能见到停靠路边的小板车,少则五六辆,多则十几辆,或招揽生意,或等待为客户运输货物。当时的运费价格低廉,从中山桥拖一趟货到山西路,一般都是5毛钱至7毛钱左右。只要有耐心,不怕吃苦,一辆小板车一天收入2块钱左右基本没有问题。

排队等待的板车主

板车主们也有长期形成的规则,讲究先来后到,有生意了是先来的先拖、后来的后拖,按顺序排队,这个秩序也称为“打档”(现在有的医院门口出租排队等客仍然称为“打档”)。有很多车主没有固定的客户,谁需要用车都可以,被称为 “打野鸡”。

人力小板车刚开始使用的是价格低廉的 “死皮胎”,也就是用报废的旧汽车废轮胎,加工成长条橡胶固定在车轮钢圈上当“轮胎”使用。“死皮胎”没有弹性,载货量少,拖行笨重,行驶速度慢。后来又过渡到带内胎的充气轮胎。充气轮胎优点是有弹性、载重量大、行走速度快、声音小,更容易吸引客户。充气轮胎最大载重量能超过500公斤。板车主们拉车时间长了,有的寻找到固定客户,也有人托关系联系企业固定客户,为企业专职服务。例如笔者的婶婶和二堂哥,就是通过熟人介绍,找到江苏船厂(后更名江苏省新华船厂)专门拖运氧气钢瓶。有了固定的客户,生活才有了保障,也不需要天天“打野鸡”到处乱寻生意了。

漫画:拉板车

为江苏船厂长期拖运氧气钢瓶,一次可以拖5个左右。空氧气钢瓶从船厂拖到燕子矶太平村,在制气厂灌装好后,再运回船厂供船厂使用。一趟来回跑几十公里,每个氧气钢瓶重量100多斤,按照2块钱1个计费。当时三汊河没有桥,必须从船厂把氧气钢瓶拖到三汊河大摆渡口,板车和氧气钢瓶分离,车架、轮子、氧气钢瓶轮流搬下坡,再搬到渡船上。从河西岸运到河东岸,还要一个一个搬上岸,再爬几十米的高坡,才能到大堤石块小路上。然后装车,运到张家圩118号(中山码头附近),停放在家门口已经是快晚上了,等待第二天再出发。第二天起早出发,一路经过中山北路、热河路、城河路、晓街、太平村,到制气厂灌装氧气原路返回。中午在晓街简单的吃餐便饭,饭后继续将氧气钢瓶拖运回船厂,两个人十几个小时才算一趟运输结束,劳动强度相当大。当时的路没有现在好走,很多小路是灌浆碎石路,两个人拖一辆车,一年四季,无论是刮风下雨、下雪、结冰,还是炎热高温的夏天,从不间断,确保船厂氧气供应。笔者小时候借读住在他家,每逢星期天都会帮助拖板车拉偏带,一干就是一天,夏天太阳晒得皮肤起泡,汗水晒干后衣服上都会出现盐霜斑。当时还有个顺口溜:“风吹太阳晒,脸朝马路背朝天,雨雪不是礼拜天。”

拖板车

1956年后,各区交通部门对小板车等社会车辆进行管理,成立板车队。板车运输纳入运输计划,运输任务由板车队调度室安排。小板车逐步替换为大板车,后又配置了单缸柴油机,机动板车取代了人力板车。20世纪70年代,汽车生产量扩大,特别是南京生产的“701”型卡车,又取代机动板车。人力小板车、人力大型板车、机动板车逐渐减少消失。

审核:窦予然

发布:梁 刚

声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com