临洮是有着悠久历史的“文化大县”,其教育发达,不仅声名远播,而且深度地影响了甘肃的历史进程。自元、明、清、民国到新中国成立700多年间,出自临洮的一批批政界、军界、科技、文化、教育界人才,如潮奔涌,波动全省,影响全国,为历史进步社会发展做出了不可估量的贡献。

多年以来,有关临洮府学(学校)教育的发韧,众多舆论指向的是明朝嘉靖29年(1550年),原兵部车驾员外郎杨继盛,被贬到临洮任典史后,捐资在岳麓山设立椒山书院。杨继盛与椒山书院,功不可没,当名垂青史。

然而,杨继盛来临洮200多年前,临洮已经有公学----临洮府学(也称学宫或儒学)存在。追根溯源,临洮教育的“政府行为”,当始于元朝泰定年间,主导于时任知府祁安。祁安重视学校建设和社会教化,自己出资七万多贯中统钞(元代货币名),建起临洮府学,修建文庙,翻开临洮学校教育的第一章、第一页。

《古洮阳狄道州志》(以下简称《州志》)记载,“祁安,连哥子,赐金虎符,临洮府尹,岁久以廉勤见称,超授中大夫(从三品),同知巩昌便宜都总帅府事,历大司徒(正三品)。”① 祁安是金封临洮府城隍祁望之后,元初临洮府知府兼元帅祁福之孙,知府兼元帅、总帅府轻骑都尉祁连哥之子。元赐金虎符,任临洮府尹(知府)。在长期担任知府期间,以廉勤深受朝野的认同与尊敬,被元朝廷超授中大夫,并同知巩昌便宜都总帅府事,曾升大司徒(相当于丞相)职务。后人曾在西南十里的老家祁家衙(现临洮县洮阳镇祁家滩村)修建祁安祠堂。“元大司徒祁安祠在州西南十里祁家衙。”②史书有载“大司徒祁安墓在州北四十里叶家坪。”③居住在现洮阳镇祁家滩村,辛店乡祁家沟村,南屏镇祁家坪村、安川村、三甲村,渭源县上湾乡祁家川村的祁姓后人,从元至民国的600多年,每年都到叶家坪村祁家阙墓地扫墓、祭祀,从未间断。文革期间墓地夷平,近几年当地人于此开垦种地。

明万历33年(1605年)唐懋德序刊本《临洮府志》(以下简称《府志》)记载,“儒学在府治东170步,元泰定二年(1324年)同知总帅府事祁安建。”④《州志》记载,“文庙在州治东,即旧府学宫也,本元司徒祁安所建,明洪武时教授刘杰重修之。继而修者天顺时有知县管见、万历时有同知唐懋德、天启时有知府蓝近任、国朝顺治时有推官岳峻、康熙二十二年有知府高锡爵,俱增修之。五十七年知府杨宗仁复修大成殿。”⑤并配有学宫图及各个建筑的名称。

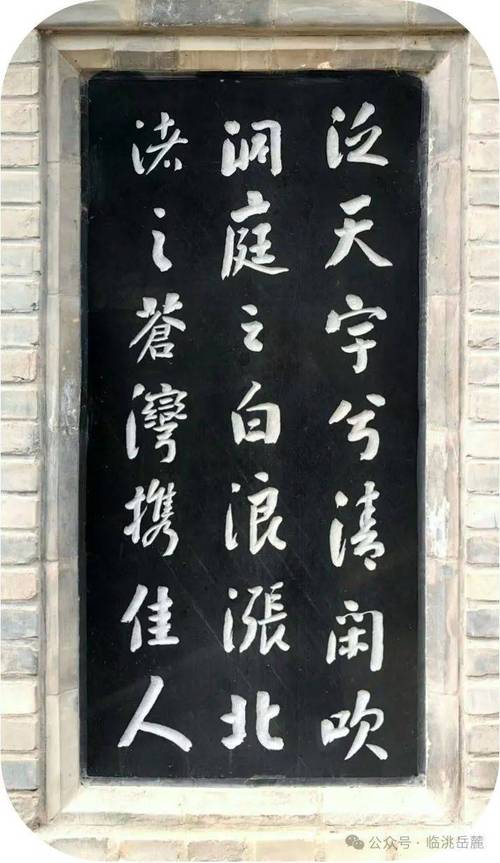

《州志》《大成至圣文宣王庙碑》记:“祀与戎皆国大政,而祀先于戎,况文庙者,教化之源,其礼尤胜于社稷百神也。中大夫同知巩昌等处都总帅事祁公,临洮大家也,自祖及父皆以征蜀之功世守此邑。公以国家升平日久,文治寖与,而府学不修,是用欿然,迺以家貲作新祠宇,为孔子及四配十哲之象,七十子与古名儒皆图,于两廡之,下凡为屋若干,用中统钞柒万余贯,又给田廬以养其学,徒荒徼之外,弓马之民,渐染美俗,承风而化,因拔其俊良,教而育之,夫为治以风教为本。公以将帅之家,崇尚斯文,卓然古君子之风,用刻之石,以俟后人。”⑥

《州志》《临洮府学田碑记》记载:“学之有田,迺昔君子临洮府知府祁公安给田廬,以瞻膏火学费者也。田在城东南二十里丁龙谷之间。东界大洪沟、南界官路、西界高山嘴、北界三山小沟,其地山湾盘曲形势,萦纡高下,横广非数亩之,可言尽约有百余倾之多也。中有庄园树木外,有亩数條叚及佃户分种之界,岁收麦豆殸粟草束以供师生膏火及科贡公费之资,则碑记图籍加详焉。自元泰定以至我朝,世远年湮,师生见小利者取之自肥,而佃户便私营,求相于隐瞒甚至毁图,以碎碑使之,无所考证。而祁公瞻学之仁惠庆废矣,幸而天理循环正德,丁酉岁得本学刚正之士张鏊、田鋭、雍大咸、程应祥、曹睿、李公仁辈搜碑览图而得其详,乃偕阖学师生讼于赵公,公慨祁氏之意湮没可惜,差官拘问,遂得首恶黄凤、解安、孙喜等明证其罪。重招军民良善者佃种,重置簿书,各给贴文,租税草束亦如前数。不意未二十余年,前弊复作,生儒专擅,佃人朋比,租税脱漏不可胜言。嘉靖乙亥余,适官兹土,复得生员马文达明证其事,余会教授辛公万选教谕邬公鸿训导李公瑞拘追佃户黄凤、解安等,原帖各取旧种新耕庄院條叚、树木、坟茔及大小,四至定其租税,出纳之额编为簿书,以为师生去留交代之规。其地租共二十三石,内分十石以给科贡,所余以供膏火之用。又懼后之不仁亦如前日之奸,重勒碑记以悉于后庶,不仁者不得以侵渔也。”⑦

件件史料,斑斑可考。再看近人李清凌的记述,他在《元代西北教育的特点》一文明确,元代甘肃境内的学校只有四所,即河州儒学,临洮府学,巩昌府学,伏羌(今甘肃甘谷县)县学⑧。祁安捐资修建的临洮府学,跻身其中,是甘肃最早的学校之一。

祁安倾心办教育,开启了新型模式,培育人才、发展地方;受到了广大民众的敬仰、代代学子的膜拜,得到了朝廷的嘉奖。

作为临洮学校教育的奠基人,祁安名归实至。他捐献出了学田一万余亩,作为办学兴教的主要经费来源。之后多年间,世相繁复,这些学地多次遭遇租种人及其它不法之徒恶意侵占。然得益于历代官员和正义民众的保护,大部得以存留,因之从财力上支持了学校教育赓续有继。

前往实地可察,从岳麓山往达京堡的176乡道旁,有一个名为“学地”的村社,现属于龙门镇管辖。其周围地貌与《临洮府学田碑记》中所述相近,虽然该处的山、沟、路名称已经发生了变化,但“学地”二字明确指示,祁安捐的“学校用地”在此。这个地名,当永远存活在人们心底。

祁安,已经走进历史深处,他的大德善举,早已积淀于临洮人的集体记忆,潜移默化于临洮人的文化心理结构,影响着一代又一代人的努力奋斗。

自古以来,临洮人就有崇尚文化尊师重教的传统,临洮教育的发达,不仅造福临洮、泽惠甘肃,而且影响波及全国。《州志》“选举”栏目下,从汉代到隋唐有姓名记载的科考文化名人近二十多人,(宋代没有记载)元代及之后到嘉靖年间考取进士、举人、贡生等功名的学子多达二、三百人。

解放以后,临洮教育曾在全省遥遥领先,也曾受到重创。经过拨乱反正,进入改革开放新时期,临洮地方领导与教育工作者、社会各界有识之士,同心同德支持教育事业,群策群力促进中小学发展。恢复高考四十余年来,一届接一届临洮学子刻苦努力地学习,用知识改变命运的同时,也为国家做出越来越重要的贡献。

认知事物发生变化的历史渊源,是把握现实的必由之径,也是创造未来的必须准备。回顾临洮古代教育,祁安是绕不过去的重量级人物。对他办学兴教的考研,对他尊师重教传统的继承,是对民意的认同,对历史的尊重。开发整合这一脉历史人文资源,有益于提升地方文化自信,加强邑人文化自觉;有益于再造历史辉煌,促使教育强县、文化大县重放异彩,造福国民,惠泽后代。

参考文献

①.《古洮阳狄道州志》卷10第2页,人物下,武胄。

②.《古洮阳狄道州志》卷5第5页,祠祀。

③.《古洮阳狄道州志》卷11,塚墓,第22页。

④.明万历33年(1605年)唐懋德序刊本《临洮府志》卷6第16页,

⑤.《古洮阳狄道州志》卷5第2页,祠祀。

⑥.《古洮阳狄道州志》卷5第13页,《大成至圣文宣王庙碑》

⑦.《古洮阳狄道州志》卷4学校第8页,《临洮府学田碑记》。

⑧.《西北师大学报》2008年11月第45卷第6期,第51页。