先来看看尾骨的位置,尾骨在脊柱最低的位置,位于骶骨下方,所以意外摔倒,尾骨首当其冲受到暴力伤害。

人类直立行走以来,不像袋鼠那样拥有强壮的尾巴,就连通常3-5个节段的尾骨,也多融合在一起。

当一个人坐着时,主要由两个坐骨结节承受人体重量,但是后倾坐姿的时候,尾骨重量负荷增加。

急性尾骨外伤的症状非常典型,以锐痛为主,偶有鞍区麻木及坐骨神经部分损伤体征。

但是尾骨骨折的诊断并不是特别简单。

因尾骨解剖畸形较多,有些明显的尾骨不连续,像是骨折了,但有可能病人天生就长这样,所以一定不应轻易误诊为骨折。

无骨折者疼痛多由骶尾区韧带损伤。

看看尾骨变异示意图:

急性尾骨外伤的治疗多以保守治疗为主,大多数的患者恢复得很不错。

对于平时身体健康,不小心摔倒屁股,或者在颠簸中骑车坐车伤及尾骨的小伙伴,可以尝试下面几种办法:

首先,就是保护了,我们建议少坐,多站或者躺着。

但是很多可怜的上班族,即使受伤了也要如期上班,这里就介绍一种减轻疼痛的坐姿。

虽然不可能让受伤的部位完全休息,但患者坐姿可以向前倾斜,以保护其尾骨,这样体重主要承受坐骨结节和大腿后上部(如下图)。

像我朋友用的“甜甜圈”靠垫(中间有一个洞的枕头)或“楔形”靠垫(从背面切出一个楔形部分),能将身体的重量从尾骨上分开。

据说,楔形垫比甜甜圈垫的效果更好。

患者可以将泡沫橡胶垫切下楔子来制作楔形垫。

当然,疼痛明显的朋友可以选择消炎镇痛药,不要对镇痛药有太多误解,它第一不是抗生素,第二副作用轻微,更没有什么依赖性。

所以,不能忍受的疼痛就果断用药,而且疼痛减轻了,有利于缓解肌肉痉挛,更快恢复。

同时可以适当应用软化肠道的乳果糖等减轻排便时候的明显疼痛。

最后,急性创伤经典的保守治疗方法少不了冷敷。

一般伤后三天内都可以采取间断冰敷的办法,推荐冰敷20-30分钟,间断1小时。

止痛消肿利器,值得拥有!

保守治疗的朋友还可以了解的信息有,一般1-2周左右疼痛最剧烈,3周左右即可逐渐好转或者痊愈。

而且,有骶尾骨骨折的患者反而较没有骨折的病人症状消失得快而且彻底。

所以我们骨科医生经常说骨折往往比软组织损伤好处理。

当然,如果保守治疗2个月了,尾骨仍然疼痛以至于影响生活质量者,需要考虑进一步干预治疗了。

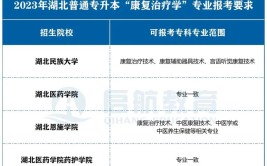

保守治疗2个月失败后治疗策略(供参考)

根据需要每月给予皮质类固醇加局部麻醉注射。

常用方案包括:

甲基强的松龙醋酸酯+布比卡因,或者曲安奈德+利多卡因。

侵入性操作+按摩

皮质类固醇注射可以在全身麻醉下与侵入性操作(经直肠行屈曲和伸展)组合给予,比单独的皮质类固醇注射效果更好。

皮质类固醇加局部麻醉注射+物理治疗:如果皮质类固醇激素加局部麻醉连续2个月次注射后不起作用,则加入物理疗法是一种有效的二线选择。

手术

患有慢性尾骨痛的患者在3至6个月后保守治疗失败,可以转诊给脊柱外科医生进行尾骨切除术。

文献发布,尾骨切除术后成功率为60%至91%。

尾骨手术切除术应用于创伤性、产后尾骨痛(成功率75%)比特发性尾骨痛,有更高的成功率(成功率58%)。

对动态X射线尾骨不稳定的患者进行尾椎切除术可以在92%的病例中获得良好或优异的结果。

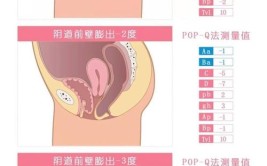

直肠疝是骶骨切除术后罕见的并发症。

骶神经根切断术(对S4和S5神经根进行切除)仅局限于尾椎切除术失败的尾椎区严重疼痛的患者; 然而,骶骨神经根切断术目前在治疗中并非主流选择。

伤口感染是手术后最常见的并发症,发生率为2%-22%。

所有的手术患者,需要预防性抗生素治疗+引流,使用引流管和术后抗生素可以降低包括感染在内的术后伤口问题的发生率,手术后应持续使用抗生素72小时。

同时还有一些新兴疗法:

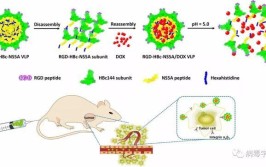

增生疗法

增生疗法通过注射促炎物质引起医源性瘢痕形成,进一步增加关节稳定。

在透视引导下,将2%葡萄糖和利多卡因注射到尾骨活动度大的部位。

在第15天给予第二次注射,并在4周后给予第三次注射。

有学者认为该疗法优于尾骨切除术治疗特发性尾骨痛。

神经节内注射

骶前交感神经链在骶尾交界处合并形成单个神经节。

在透视引导下用利多卡因或布比卡因注射神经节已被用于成功治疗尾骨痛,偶尔具有持久的反应,但有时需要重复注射。

脉冲射频

脉冲射频是荷兰麻醉师Menno Sluijter于1996年开发的一种治疗方式。

它涉及在神经周围应用受控射频电场,不会导致严重的组织破坏,温度低于42°C。

有发布在S3-S4的尾侧硬膜外应用该技术治疗尾骨痛。

在治疗的21个患者中,81%在治疗后6个月具有良好或优异的结果。

除了急性外伤性尾骨疼痛病人,还有一类病人罹患慢性骶尾疼痛,下次我们来进一步具体说说慢性骶尾疼痛。

参考文献

www.bestpractice.bmj.com (Coccygodynia).

王亦璁,骨与关节损伤(第5版).

www.uptodate.com/contents/coccydynia

Woon JT, Stringer MD. Clinical anatomy of the coccyx: A systematic review. Clin Anat, 2012, 25(2): 158-167.

Wray CC, Easom S, Hoskinson J. Coccydynia. Aetiology and treatment. J Bone Joint Surg (Br). 1991;73-B:335-338.

Bayne O, Bateman JE, Cameron HU. The influence of etiology on the results of coccygectomy. Clin Orthop Relat Res. 1984;190:266-272.

Fogel GR, Cunningham PY, Esses, SL. Coccygodynia: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12:49-54.

Maigne JY, Lagauche D, Doursounian L. Instability of the coccyx in coccydynia. J Bone Joint Surg (Br). 2000;82-B:1038-1041.

Kumar A, Reynolds JR. Mesh repair of a coccygeal hernia via an abdominal approach. Ann R Coll Surg Engl. 2000;82:113-115.

McClenahan JE, Fisher B. Herniation of the rectum following coccygectomy. Am J Surg. 1951;82:288-289.

Saris SC, Silver JM, Vieira JF, et al. Sacrococcygeal rhizotomy for perineal pain. Neurosurgery. 1986;19:789-793.

Khan SA, Kumar A, Varshney MK, et al. Dextrose prolotherapy for recalcitrant coccygodynia. J Orth Surg (Hong Kong). 2008;16:27-29.

Foye P, Buttaci CJ, Stitik TP, et al. Successful injection for coccyx pain. Am J Phys Med Rehabil. 2006;85:783-784.

Buttaci CJ, Foye PM, Stitik TP. Coccydynia successfully treated with ganglion impar blocks: a case series. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84:218.