现把前辈整理的,东镇成立到成为新县城的历史故事由来贴出,至于当时的东镇是否有300间铺头,还请各位看完全文再到评论区发表你的看法。

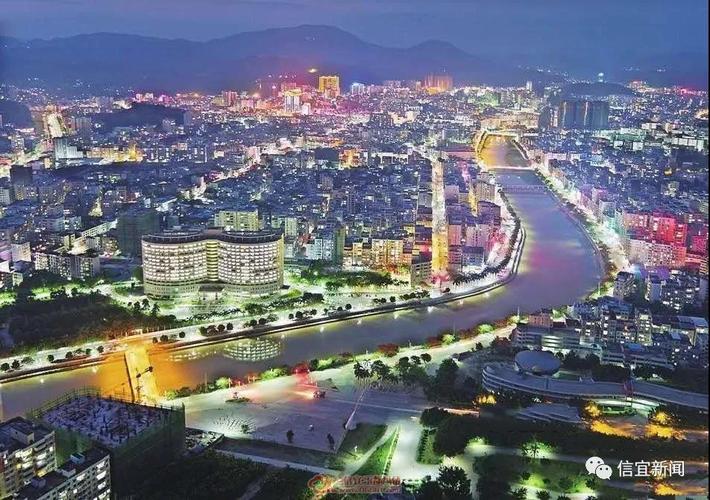

东镇位于锦江之滨,是信宜县最大的城镇。它依山傍水,层楼叠宇,工厂林立,学校遍布,三桥飞架,四方沟通,不仅是信宜的政治文化中心,而且为经济交通枢纽,是历来受到各界重视的地方。

今日东镇河两岸 图片来源:茂名发布

据说:东镇始建于清代的乾隆年间,但没有史册记载,现在只从群众中流传的史料而加以考证。原来东镇对岸的陈锦垌有一圩,名叫“陈锦圩”。圩主名谭诗,是当地的大地主,陈锦圩为他所垄断。东镇也有一大地主,名叫孟继世。他有十个儿子、人口众多。他的家和陈锦圩有锦江阻隔,日常买菜来往其间,深感不便;尤其鉴于陈锦圩的利益颇大,全被谭诗所独占,心实不甘,因而久存争夺之心,遂决定在东镇另建一圩,以夺取陈锦圩之利益。

孟继世在东镇圩共建成店铺约300间。另有圩头永富街一段是颜家所建。东镇圩建成之后,划分为永富街,高第街,二三甲、四五甲和太平里等五个圩段,每段街有闸门间隔。圩头有戏台一座、武庙一间、戏台与武庙相对立。

1931-1933期间拍摄的信宜合水 日利号商铺 拍摄/罗伯特·拉里莫尔·彭德尔顿(Robert Larimore Pendleton )

由戏台起至福茂巷(即现在之工艺厂左巷)叫永富街,属颜家所有;福茂巷以下至帽行止,(即县供销社门前街)叫高第街;帽行以下至清平楼下二间叫二三甲;由此以下至水边(现门牌266号)是四五甲;以下有福宁祠,再下是太平里。由高第街至太平里均属孟继世所有。圩尾左边有财神庙、观音庙,右边有福宁祠、文昌庙,庙以下是太平里。太平里有一空庙,按当时的群众习惯,于每年“年例”(正月十五至二十日,即元宵节)便迎福宁祠之土地神到此庙顶礼敬奉,待年例完毕,才送神回原官。

孟继世建圩,旨在夺取陈锦圩的利益。建成圩之后,便将“陈二字各取其半,即陈字之东,锦字之金而加真字,故名“东镇”,内含有分割陈锦圩利益之寓意。

东镇圩成立之初,群众来此趁圩寥寥无几。孟继世有鉴于此,即想出一个花招:在圩头圩尾各设一瓦会,会内装有铜钱,申明赶集人进门时,可以将手伸进会内取钱一次,解决午餐。此会是特制的,瓮口仅能容一举下,每次至多只能拿到十块铜钱,再多拿则拳头大,拉不出会口。

1929年的东镇城区 图片来源:天下老照片

以当时物价言,拿几块铜钱即可解决午餐了。孟继世这个花招确能收到招徕的效果。于是来东镇圩赶集的群众便日益增加,而陈锦圩则日趋萧条冷落,后来竟成了废圩。

东镇圩虽然建成,但建筑简陋,街道狭窄,空气闭塞,白天太阳照射,市内闷热非常,因而各店门前均用帐蓬撑起,遮蔽太阳。这样一来街道更加阴暗,空气更加闭塞,故当时人们称东镇街为“阴街”。

东镇圩由于街道狭窄,阴暗闭塞,加上人们不重视卫生,故每年盛夏之时,鼠疫流行,商民患鼠症死者不少。每当鼠疫开始,拥有资本较多的店主,则由工人或雇员守店,自己则远到乡间逃避。其中则以1927年鼠疫流行最严重,商民对此甚为畏惧,几乎逃避一空。

商民历遭鼠疫的严重灾害,起初认为是神鬼作祟,故于每年“年例”期,都大搞迷信活动,求神拜佛来驱邪灭鬼,以免疫害。但每年鼠疫仍没有停止。后来一些有知识的商民,认识到发生鼠疫的原因,不是什么鬼神作祟,而是由于卫生不好,滋长了疫情的流行条件。

1925年 信宜东镇,水上的帆船 图片来源:天下老照片

故在1928年春,东镇商民决定全圩动手,将圩镇改建,扩大街道,修建骑楼,铺内还采取开天井和多开天窗等措施,到1929年冬建成。从此东镇空气清新,阳光充沛,市容也比较美观,改变了过去“阴徍”的旧貌。自改建后,东镇就很少出现鼠疫的病症了。特别是解放后,街道楼房建设宽敞,内外环境讲够卫生,鼠疫便已绝迹。

东镇位处我县各交通线的中心点,是水陆运输的枢纽,早就成为信宜内外贸易的集散地和中转站,商业得到较快的发展。加以信宜又是一个侨乡,每年都有不少侨汇,通过东镇各汇庄,转交华侨家属。解放前较大的汇庄有正和堂、广益祥等。这些汇庄利用侨款由外地进货至东镇,进一步促进了东镇商业的发展。

1921 东镇江面景色 图片来源:天下老照片

同时信宜盛产杉木,每年杉木都云集东镇销售县内外各地。还有大量木材运至梅菉和湛江等地销售。每年春水起后,满江都是木材,扎成木筏,水运到各销售地点。而梅菉湛江来信宜采购木材的商人也云集东镇,使东镇商业更加繁荣。特别在抗日战争期间,本省各大城市和各交通线沦陷之后,进口商品,多从湛江和水东运进信宜,以东镇为中转站输入广西,商人云集,盛极一时。

新中国成立后,信宜人民政府于一九五二年四月从镇隆迁址东镇,东镇圩则发展为信城镇。过去那些主要靠肩挑和竹筏运输、靠小木船过渡的小商经济,已不适应日益发展的需要了。

1925年东镇河流 图片来源:天下老照片

在中国***的领导下,信城镇进行大规模的建设,三十多年来,已增建了解放路、红旗路、人民路三条大街,以及许多机关、学校、医院、工商企业厂房等。到今年上半年止,全镇总建筑面积达456,787平方米,比解放前增建四点七一倍,城镇人口约增十倍,工业总产值增一百多倍,商业营业额也大幅度增长。

90年代的信宜影剧院 已拆,位置于今玉都公园门口 窦州里一带 图片来源:信宜县志

工厂林立,大楼高,用水自来,电灯通明,公路四通八达,汽车来往如梭,面貌大大改观。东镇经过新政府三十多年的悉心建设,已打扮成为一个满城百果,四季飘香的花果园,是一座令人向往的美丽山城。

图片来源:信宜县志

(本文是根据作者来稿及调查一些老人所提供的材料综合整理--编者。)

文/ 颜 瑜 周 来源:信宜文史 整理补充:梁罡烙