很多事情,会以不同的方式面世。后来人要通过读史,了解他的过去,还要通过考证,来达到释疑、解惑的目的。

世上很多文化传承,很多都淹没在历史的长河,仅举一个明初大迁徙的话题,可见一斑。

传说元末明初,中原地带由于连年的战乱、人们无法抗拒的自然灾害、瘟疫的传播等原因,新建立的大明王朝,所面对的是一幅遍地疮痍、凋敝不堪的景象。以至自古中原兵家必争之地,尸横遍野,土地荒芜,经济遭到的破坏尤为严重,成为人烟稀少之地。

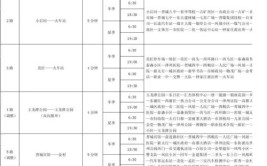

明王朝政权为了均衡人口、发展经济、天下太平,以使其统治长治久安,遂开始了大明初期的人口大迁移,其迁徙的方向主要是从山西向中原一带迁移。据史料记载,这次人口大迁移始于明初洪武三年(1370年),直至永乐十五年(1417年),前后历时近50年。主要通过遣返、军屯、商屯、民屯等方式完成,而其中以疏散山西人口规模为最大。我们延津一代一代人口传得知,老家是山西洪洞人。

延津的《周氏族谱》,在清乾隆三十四年(公元1769)年七修谱时,延津周家十四世先祖周洵写的《序》和世系表首页,明确的告诉后人,“我家相傳系晉之澤州人,然世代煙沒,渺無所考,前六修皆以入豫為斷,余即以諸公為斷。”根据时间推算,延津的周氏先祖,就是在明初大迁徙时入豫。晉之澤州,是现在的晋城市辖下的县,在山西省东南侧。

然,近年发现的周氏九世祖周治的墓志铭中,明末状元刘理顺撰文曰:“公名治,字公治,星储其号,其先晋之洪洞人。国初(指明初)徙延津之史良村,甲第蝉联不绝云云……”。这就出现一个问题,延津周氏先祖始迁地,究竟是晋之泽州、或是晋之洪洞?两地相差数百里,这就给一贯在延津的史记上较真的周氏族人,留下一个难解的谜?

为了破解这个谜,周氏族人曾数次远赴洪洞,探究祖根之谜,然终无果而返。周魁溪和其他族人曾多次请教县文史专家张家峰主任,但哪一个证据都不足以确定始祖的始迁地。

很长一段历史时期,关于明初大迁徙的始迁地,绝大多数人都认为是来自山西洪洞。这是因为在这很长一段时间内,文史资料掌握在很少人的手里,众多人不知其内容,比如官方文献—县志、府志。众多人接触不到这些信息,一些口口相传的信息,甚至是以讹传讹。就在众多人口传中变了味。

改革开放以后,信息传递出现了史无前例的发展,人民生活富裕了,更多人为了探讨祖先奋斗的足迹,建宗庙、修宗谱。通过保护历史文物,阅读历史文物涵盖的历史信息,逐渐揭开历史的面纱,还原历史的本来面目。

我们延津周家人就曾多次到山西洪洞寻根问祖,可查阅洪洞记载的外迁河南的106个县级名单,唯独没有延津。这是为什么?

查阅历史,明初延津县疆域很小,仅南北35里,东西50余里,还没有后来清朝合并到延津的胙城县疆域大。

2016年关,我突然接到一个陌生电话,对方说他正在研究一个《明初大迁徙》的课题,他从我编写的延津11修《周氏族谱》电子版中,找到了我的电话,他说他叫孔伟,祖根在山西,现在北京工作,希望能信息互通,完成他的研究课题。并且给我电传过来七八篇跟延津周氏有关的明朝文献,这些文献,有些是从四库全书续集中摘录的,和我了解的历史信息吻合,但我从没有见过这些资料,孔伟还给我电传过来的一幅明初大迁徙,泽州神直村周氏迁徙方向图,更是使我欣喜若狂,该图中,赫然标注神直村是延津周氏始迁地!

我和孔伟约好,近期要去神直村寻根问祖,孔伟很爽快的答应有时间他一定和我一起访神直村,并且向我介绍泽州宣传部副部长,泽州报社总编刘国亮,说他可以帮我们寻根之行。

当周魁溪、周民保、周信先、周军溪踏上泽州寻祖根之旅,向泽州交警打听去神直村的路,连泽州的交警都不知该走哪条路!

语言交流也有方言语言障碍。还好现在科技发达,我们就根据卫星导航,向神直村方向奔,岔路多,立交又多,下错道,再拐回来!

我们就这样盘山越岭向导航指引的方向走。历尽千辛,终于找到深山之中的神直村。经过查阅神直村家谱资料,参拜神直村先祖栖息地和墓园,大家一致认定,这里就是先祖始迁地。

深秋八月,东街天官李后裔筹备为天官墓揭碑仪式,邀我共商。期间,有幸拜读李氏宗谱,看到李氏宗谱有关于明初奉旨由山西泽州迁徙而来。李信和李振山谈话中得知在城东甘泉村有一神龙庙碑,是明朝文物,我一时兴起,邀他们一起考察碑文,发现碑文明确的说,此碑是明朝万历十一年(1583)所立,是山西泽州人向延津迁徙时,泽州人携泽州黑龙木雕神像来到延津,又一条始迁地的佐证展现在眼前。

将近年关,偶然从周凤福处得知,他有一套延津县志,当我从延津县志大事记中发现,明太祖洪武二十一年(1388年),迁山西泽州民到延津垦田编为十九保,加原有四保,全县共有二十三保。到此,我们追朔的先祖始迁地之谜,尘埃落地。后来又从文友李平川处寻到的明万历延津县志记载,以及辉县周氏族谱记载,更砸实了始迁地之谜。象以上这些文献记载,如果能早些面世,我们追索祖根,将少走许多弯路!

我们释疑、解惑将省去多少心血?

以上一事,仅是沧海中的一滴水,不知有多少未解之谜,需要人们去考证、释疑、解惑,这就需要我们多读点书,多读点史,多关心历史的变迁,才能使璀璨的中华文化发扬光大。