苦竹岭在通城县塘湖镇石坪村境内,石坪村位于通城县塘湖镇南部,由原来的石芦、石坪、五岭三个村合并而成,共有十三个村民小组,东、南与江西省修水县白岭镇荣春村相邻,西与麦市镇李段村相邻,北与塘湖镇白沙村、凉亭村相邻。这是村内的一处池塘和房后古樟树林。

这里有一片古樟树群。据说这里刘姓居民的祖辈是从江西迁移到这里的,为了记住江西老根,当年带了江西当地的樟树种子在此处种下,形成了这遍古樟树群。而且据当地村民传说,在他们江西老家的古井中打水,有时都可以看到这遍古樟树林。只可惜当年大炼钢铁时,砍了许多古树去烧火炼铁了,不然会留下更多的古樟树。

村民在古樟树林中建了一个土地庙,以祈福平安和幸福。

石坪村内的古井,水清见底。

村内残破的古屋,只留下部分残墙和门廊。

门梁上有一块条石,上面雕刻着八仙,两边侧梁条石上也雕刻着精美的图案。

上门框两头雕刻了两只镂空的精美小狮子,活灵活现。

门旁的护门石

干完农活的农民牵着牛回村。

顺着村内公路向山边行,再沿盘山公路上行二三里,但见一座寺庙建于山腰平缓之处,这就是塘湖镇石坪村苦竹岭的南台古刹。

古刹的对面有一亭子,红瓦红柱,亭子旁边是一个烈士墓群。

古刹旁的公路边有一个封闭的水池,是建于2010年的村里饮用水源池,是引接山间的双龙泉水,在此集中,通过管道流入村民家中。池上竖着一个石碑,上面写着“双龙泉序”。

《双龙泉序》

石坪苦竹岭,岭上峰峦叠嶂。云蒸雾绕,两股清泉盘山而出,宛若游龙,因而得名"双龙泉"。此泉经国家专家分析鉴定,水质优良,完全符合国家饮用水标准。石坪村支部、村委会在国家配套资金的扶助下,在地方有识之士的共同努力下,该项德政工程才如期峻工并投放使用。该工程必将与千年南台古刹的古文化相得益彰,永远造福于石坪人民,为毋忘党恩。谨以此简介记之。

水绕山环苦竹岭,吞云吐雾傲穹空。

有缘饮得此泉水,不虚南台香客行。

从这里开始步行走古驿道上山。

古刹后边就是苦竹岭古驿道,依山势而修,或是人铺的,或是凿石的,在翠竹芭茅中向山顶延伸。

古驿道开始的一百多米左右,路边修有整齐的石坎。

古驿道修建的年代无从知道,但可以感觉到,应该不是一代人所能完成的,道旁石壁上嵌有一石刻,“道光廿二年修整堑”清晰可认,据当地人说,县志记载为刘姓无名氏所修建。

延着古驿道上行,先经过一个连续和整齐的十八级台阶,当地人叫下石十八阶。也就是这十八级台阶,是在一块大石头上人工凿出来的。

路过的溪沟上敷设着条石,能看的出来,明显是专门设置的。

快到关口处又有一处在一块石头上,凿出的十八级台阶,叫上石十八阶。

古道旁多苦竹,因而这山名叫苦竹岭。半山腰有一山坳,有拱形关隘,石砌的,中间已坍塌如天窗,说不上有什么气势,但也有“一夫当关,万夫莫开”的险要。伫立关隘之上,关外江西的全封镇就在眼底,阡陌交通,屋舍俨然。

苦竹为禾本科植物,植株呈小乔木或灌木状。竿高3-5米,粗1.5-2厘米,直立,竿壁厚约6毫米,幼竿淡绿色,具白粉,老后渐转绿黄色,被灰白色粉斑,竿散生或丛生,圆筒形。该植物的嫩叶、嫩苗、根茎等均可供药用,夏、秋季采摘,鲜用或晒干。中药名分别为:苦竹叶、苦竹笋、苦竹茹、苦竹沥、苦竹根。具有清热、解毒、凉血、清痰等功效。

苦竹岭位于通城东南,为通城、修水界山,在今通城塘湖与修水白岭、全丰之间。

据通城县志记载:苦竹岭碉卡位于县城南部28 公里,在黄袍镇塘湖(即现在的塘湖镇)的苦竹村境内。东南与江西省修水县交界,山的东面连接仙人洞,西面紧靠黄鹤山,因古时岭北上凹有苦竹10 余亩而得名,苦竹岭海拨808.4 米,东经114°01',北纬29°09'。

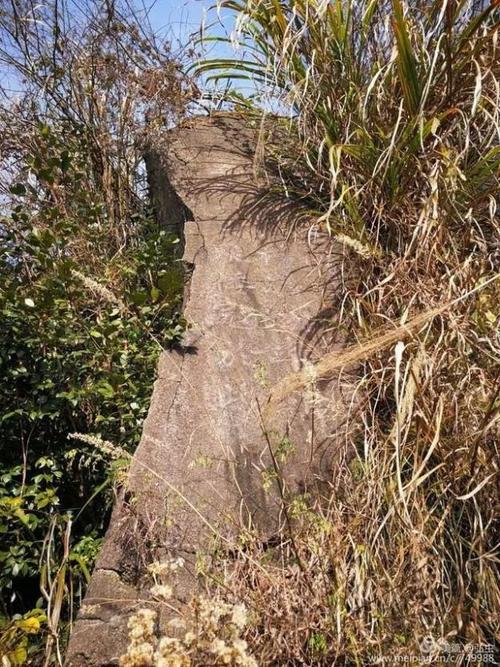

拱型石门形成的关隘,应该就是县志上说的碉卡。

苦竹岭是江西省修水县和通城县人民来往的必经之地,亦为军事上的重要关卡。岭南有石亭两座,离亭50米处建有碉卡,卡南半山腰100米处有大石一块,高5 米,宽4 米,石上刻有“大中华民国28 年9 月蜀人杨汉域率精卒5 千,大破倭寇于此”。据《通城县志》载:“苦竹岭碉卡相距10 余里,同时创建垛口卡门”。其建筑年月亦为1860年,碉卡至今完好无损。

苦竹岭山上的大关口。

出关沿古驿道往下走不多远,又有一关隘,这是很少见的。关于一山二关,有两种说法,一种是说:从前湖北通城的县令和江西修水的县令对弈,棋艺不如人家,江西县令不免有些得意。通城县令不服气,说再对弈一局,谁输了,就将两县的分界线往输家那边移两百米。“老夫年老眼花,屋里光线太暗,得到屋外博弈。”通城县令的师爷是高手,他对县令耳语几句。其时正值暑天炎热,师爷为对弈的两县令撑着伞。他事先在伞上弄了个小孔,亮点在哪,通城县令就将棋子放在哪。结果,修水县令输了,就将分界的关隘往修水移了,于是就有今天的一山两关口。

还有一种说法是:修水的县令来通城,与通城的县令商定,准备以关口划界,通城县令说好的,就以离修水最近关口为界,修水的县令想山上只有一个关口,没想太多,也同意第二天一同去关口确认。谁知通城县令一边安排留宿修水县令,另一边命令手下,必须连夜让百姓在关口南,抢修一个新关口,这样就可以多站些地方。果真第二天两县县令到了老关口,正要以老关口确认为界时,手下报告下面还有一关口,应该以下关口为界才对。两县令一看果然有关口,修水的县令吃了别人的,喝了别人的,于是只好吃了这个哑巴亏,让出百米距离的土地。据说现在这里的山界,在其他地方都是以山脊分界,只有到这里是以修水边的这关口划界的。

苦竹岭山南的小关口。

山上的古驿道上的石板清晰可见。

在古驿道旁有抗战时杨汉域师长手书摩崖石刻,高约一丈,为茅草所萦绕。1938年,杨森带领国民党27集团军从四川来到湘赣前线的修水、平江抗日,27集团军总部驻平江县长寿街,20军驻扎修水县白岭镇太清一带。1939年10月,日军进军长沙,国民党27集团军总司令杨森所辖20军杨汉域部134师在修水至通城之间的南楼岭和白沙岭的苦竹岭一带与敌激战,并从击毙的日军军官中搜出驻武汉日军司令官冈村宁次中将作战地图一份,获知日军围攻长沙的动向。杨汉域当即调整作战部署,改变向东阻击为由南向北攻敌,杨汉域亲率五千精兵在苦竹岭与敌鏖战,大获全胜。

战后,杨汉域手书“大中华民国二十八年九月蜀人杨汉域率精卒五千大破倭寇于此”。命石匠在苦竹岭刻下摩崖石刻记录这一战事。该石刻刻在一个面积约5平方米的天然花岗岩上,现保存完好。

站在石刻前,不由得心生敬意。这古道,这雄关,这石壁,都是历史的见证。有多少英雄的中华儿女,为了保卫自己的家园抛头颅,洒热血,曾经英勇奋战在这片热土上。但是,这些历史,却慢慢湮没在这荒山野岭之中,不为后人知道。

今天站在苦竹岭上看到的湖北省通城县塘湖镇石坪村。

在苦竹岭上看到江西修水白岭镇荣春村。两边已经没有过去那么明显的界线,都以旧貌换新颜,都已经随着祖国的建设发展,呈现出一遍欣欣向荣的新农村景象。

看到这些,回想今日我等此行的目的达到了吗?我想应该是达到了,通过此行,了解那段历史和许多不为人知的故事,见证了古人和英雄的壮举。同时也会通过我们此行,把我们听到和看到的,这些历史故事记下来,传扬出去,告诉大家,让人们记得此地,不忘这里曾经的辉煌和经历的故事。更加关注这里的发展,让这里的老百姓生活的更加美好更加幸福。