赴黄河第一坝、访引黄第一渠、入南水北调穿黄平台……6月11日,“黄河岸边我的家”主题采访活动落幕,由14家省市级媒体的20多名组成的采访团,结束了为期三天的黄河之行。

采访团以黄河为主线,以黄河流经焦作的三个县市为支点,一路倾听,一路采写,一路播报,以一次采集、多种生成、多元传播的方式,展现焦作悠久厚重的文化之源、绿水青山的生态之美、高质量发展的奋进之路。

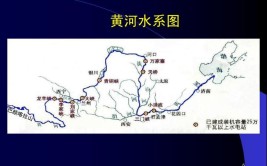

孟州,是黄河的出山口。黄河由此挣脱两岸高山峡谷的束缚,涌向广袤的华北平原。

烟雨漫漫,采访团来到孟州中曹坡村。

眼前,50厘米高的黄河左岸零公里里程碑伫立无言,身后,阻洪水挡风沙的黄河大堤绵延千里。

千里之堤始于足下。一块碑,正面由时任黄委会主任袁隆题写“黄河左岸堤防起点中曹坡”,背面介绍了黄河风情、历史概况,记载了黄河70年岁岁安澜安澜的奇迹。

踏着石板路,步入黄河文化苑,厚重的黄河文化之风扑面而来。

捆抛柳石枕、手硪打桩、手推独轮车……河工雕塑园里的一组雕像,生动再现了古代河工防洪抢险时的场景;河之杰、河之重、河之脊、河之魂、河之汛、河之韵、河之风、河之策,一区一特色,一区一风景;“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”“黄河摇溶天上来,玉楼影近中天台”等历代吟咏黄河诗句的刻石迎风沐雨。

顺着黄河一路向东,入温县。风吹金浪,马达轰鸣;麦香拂面,仓满斗盈。

全国小麦看河南,河南小麦看焦作,焦作小麦看温县。

温县是全国著名的小麦高产县,全国优质小麦种子基地。探访小麦博物馆,麦之源、麦之脉、麦之梦、麦之乡4部分11个单元,展示了小麦的历史文化、演变传播,小麦育种科技,放飞亿万农民的丰收梦。王焕英、吕平安……温县育种专家培育的豫麦25(温2540)、豫麦41(温麦4号)、温麦19、平安9号等麦种,让中国人有了“手中有粮、心中不慌”的底气。

走进安乐寨村,村里有一座兄弟书屋。

兄弟筹国事,书屋寄乡情。2007年,王氏兄弟捐出建于清道光年间的祖屋,用于建设兄弟书屋。如今,兄弟书屋已经成为焦作规模最大、影响最广的村级书屋。

青砖、黑瓦,飞檐、隔扇,兄弟书屋显得格外古朴典雅。设立近13年,兄弟书屋里的书籍已达2万册,周围村庄的村民都可以来这里看书学习。2019年,2000多人的安乐寨村,就有19名优秀子弟考入二本以上高等学府。

兄弟书屋,为古老的村庄带来了新风尚、新活力。

铜头铁尾豆腐腰,武陟恰好位于豆腐腰开始的地方。

闻名世界的“悬河”从这里发育,决口、改道,让这片土地上的人民饱受苦难。

一座嘉应观,半部治黄史。

“嘉应观在二铺营村东,雍正初年,以黄河安澜,奉敕建,规模壮丽,有铜碑刻。”嘉应观景区管理局党支部书记翟嵩峰介绍说,这是《武陟县志》对嘉应观的记载。

嘉应观是记载清代治河丰功伟绩的明证,是我国唯一留存的集宫、庙、衙署为一体的清代建筑群,具有非常重要的历史文化意义,也是武陟治河文化最鲜活的遗存。

御碑亭、水清碑,寄予了清朝雍正皇帝祈求黄河安澜、国泰民安的愿望;禹王阁里,收藏了历代民众对大禹治水伟业的崇敬;嘉应观治黄博物馆里,大禹、王景的、潘季驯等历代治黄名人的治黄之策和亲历亲为……

人民胜利渠,新中国引黄第一渠,位于武陟境内。

6月11日上午,在武陟县人民胜利渠渠首,看到,这条在建国后兴建的黄河下游第一个大型引黄自流灌溉工程依旧巍然伫立,滔滔黄河水依旧湍湍奔流而下......

“人民胜利渠是‘引黄济卫’,主要解决焦作、新乡等豫北地区的灌溉问题,从卫河流入海河后直通天津。在当时也算是小型的‘南水北调’。”嘉应观景区管理局党支部书记翟嵩峰说,目前,启闭机已经更换为第三代智能闸门,工作人员坐在电脑前,通过远程调控,就能控制闸门的闭合和流水量。

如今,它的灌区面积已经达到12万公顷,昔日让人无计可施的盐碱地、沙荒地及沼泽地,如今早已成了“鱼米之乡”。

让黄河成为造福人民的幸福河。焦作将以点带面、连点成线、点线面结合,探索走出一条富有焦作特色的生态保护和高质量发展路子,让焦作在中原崛起中更出彩出重彩作出更大贡献。

编辑:张海燕