转自:UA设计学堂

01 我的考学过程

【总有一些人会给你准确的意见】

当时选择来日本上学非常的不理性,可能是因为身边的朋友都选择去了欧美不想跟随,也可能是大学期间刚好遇到了日本建筑师成为普林斯克奖红人的时期,而我对那些天马行空的分析图和看不懂的日文有了莫名的好奇,这些理由其实都不该成为决定来日本上学的底层逻辑,但是却支撑我大学一毕业来到东京。

说到这个其实我想先表达一下,我的考学路线基本可以从大学第五年开始,大五上学期没有去实习但是和小伙伴们整理了的作品集,下学期老老实实做了毕设,大五毕业7月份基本上哑巴日语来了东京,一喜欢多摩美的图书馆去参加了open campus结果被教授说让我老老实实回综合类,在网上机缘巧合认识了早大的学长,在早大的公共空间准备了考学,又是一个7月我考上了学。

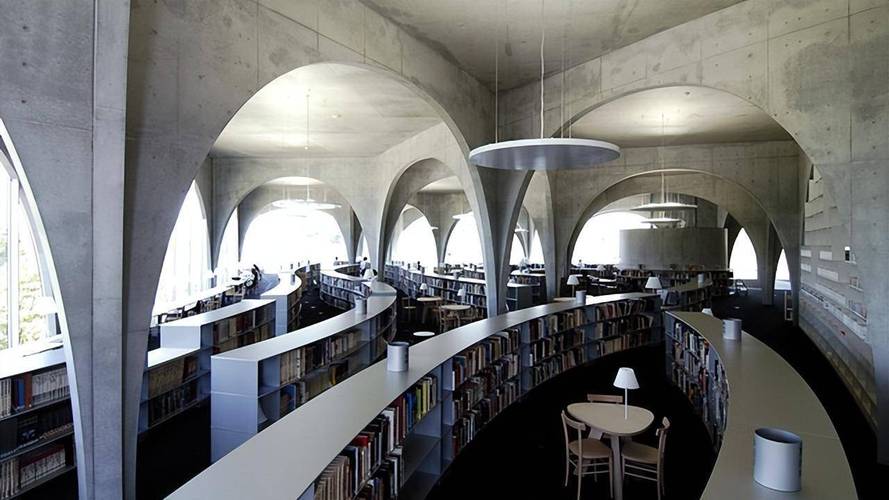

伊东丰雄—东京多摩美术大学图书馆

虽然一开始的选择比较想要不随大众,但是在这个过程中我觉得最想要分享的是走出家门,多听劝导。

日本的考学其实有大量的选择也有各种各样的考学方式,甚至作为修士(研究生)的上学方式也是各有不同,所以作为想要在日本上学的留学生,我们在注定被选择的同时其实也在为自己做选择,这种类似于国内自主招生一般的考学体制就需要多听前辈们的语言,这里的前辈包含教授,学长学姐等。

我们可能最后也不一定按照别人的意见前行,但也不要觉得自己的偏执是一件独特的事。

02 早大的课程设置:

【小数量必修和大比例的选修课】

早大修士期间的建筑意匠课程分为,小数量必修和大比例的选修课,即图片中的第五第六年的教学内容。

( https://www.arch.waseda.ac.jp/wa/lesson)

其中先端建筑学AB是必修课,来自于早大建筑专业中的老师们的最新的研究内容的分享,在我看来就像是基础的普及,其中包含了历史,计划,环境,都市等等各领域的老师的分享,是一个很好的风向标让我们看到了各个领域下最炽热的讲解,以及这个课因为是面向国际的,所以教授们都需要做英文的发表,对于刚来日本的国内学生也是一个门槛没有那么高的课程。

没有标注星号的就是可以自由选择的课,早大很好的一件事就是选课其实给大家三个选课期间,也就是一个犹豫旁听的机会,不会有担心自己选的但是又不感兴趣的压力,可以先把自己感兴趣的都选上听上一个星期后再做决定。

03 研究室的活动

【非常多不同尺度活动】

除去学校里设置的课程,进入修士其实也主要进去一个研究室,会有一引导自己学习和增加社会经验的教授,有机会的话也可以参与教授现在在进行中的活动。

非常幸运的是有之前研究室学长的介绍,可以去一个有非常多不同尺度活动的研究室。

我参加的活动可以分成三个部分:

1 来自教授自己的项目:

这个是一个在上海宝山区的商业住宅综合体,时至今日看到自己参与的项目被建出来的效果也是研究生期间难得的体验。

(上海宝山区项目建成照片)

2 国际联合workshop:

中日,中日韩,日意大(2020年中止)的活动都有的,拥有虽然在日本留学但还可以去其他国家参加活动的体验,回国参加活动的时候带着日本同学真的会有反过来照顾他们的感觉,同时也可以学到不同学校,不同国家的学生面对同一课题时的解题方式。

(中日workshop在澳门的狗场改造提案,作者自绘)

3 研究室的内部项目和学科内竞赛:

研究室内部会有和日本的企业或者地方政府联合培养的项目,我当时参加的是和日本大成建设的关于未来医院发展的讨论会,最大的收获其实并不是最终的成果,而是过程中和日本同期每次进度的交流,每个月与日本企业的商讨都是让人在慢慢磨合中了解到这个民族缜密的性格;

(我们小组的以广场为主题的散步空间的提案)

学科内竞赛也是与日本企业合作下面对早大建筑学生的内部竞赛,是一个很好的走出研究室,在成果发表中听取其他视角下的设计想法的机会。

同时,在日本的建筑学习中相对倾向于从手工模型出发,我在国内大学期间其实大二后基本上就不再做手工模型了。

很多时候来日本的对于重新做手工模型存在抗拒,但是这种可以实体展示的模型在平时方案讲述,尤其是最后做毕设的时候都会是很重要的一环,所以在日常中多参加这样的活动就可以学习到他们做模型的方法和心态。

04 修士设计

【不经意间发现好物的古董贸易市场】

早大的毕业方式可以分为修士计划(即做设计)和修士论文两种方式,可以根据自己的倾向和未来发展自由选择。

Herman.Hertzberger在他的「建筑学教程:设计原理Lessons For Students Of Architecture」说过贸易是社会交流的最基本的理由。

(“The most basic reason for social intercourse has always been trade, which in all forms of community like takes place to certain extent in the streets.”),隔断对于人交流的影响,以及如果改变隔断的方式来影响人的行为是我主要的研究课题。

既然贸易本是一个交流的原动力,所以我计划在一个古董贸易市场中来讨论交流这个主题。

罗宾诶文斯(Robin Evans)在他的「TRANSLATIONS FROM DRAWING TO BUILDING AND OTHER ESSAYS 1978」中讨论过关于中世纪到现代住宅中平面的变化形式(上图是作者书中节选,辅助线是作者自绘)。

讲述了从意大利文艺复兴时期的矩阵式,每个房间多门洞到英国16世纪末这种廊下式,每个房间单一门洞的变化趋势。

这样的变化最大程度的增加了住宅的效率,也规避掉主客人与佣人相遇的可能性,一直到20世纪现代主义Alexander Klein也在用平面的流线是否交错来尝试得出一个无摩擦的高效的家庭组合方式。

但是,高效,目的性这个词我认为并不应该应用于所有的场景。

这会导致人只会越来越陷进自己想要了解的那个领域,就比如之前翻看电视和现在大数据影响下的视频滑动之间是存在区别的,我们小时候很多看到的电视其实是不经意间看到并感兴趣的。

所以纵使现代效率在加快,我希望计划在古董贸易市场中,这个嫁接在贸易这个交流属性,但实则是展示自己的藏品以及发现自己感兴趣的东西的这样“不经意间”的环境。

那么,控制人流线的隔断“帮手”就是这些展示物,而展示这些物品的方式就成了我的隔断即墙体。

通过对于人在不同类型的隔断中的流线的探讨。

这些隔断的形成我从一个类似于墙体的长方形进行探讨,不同的矩形变形会实现不同的展示手法和方式。

以及,这些隔断在古董市场举办和不举办的时期,同时兼具了人们休闲聊天和物品展示的功能。

(如下图的左侧都有侧的对比)

通过这样的手法,我获得了不同尺度的约90个单体。

并排布出一个相对自由的平面布置,选址在东京都台东区的浅草寺西北侧(一个集游客,当地住民,经商者等多重身份的大量人群聚集的地方),临近隅田川。

06 成果展示

A 整体轴侧

B 人视效果图

C 模型展示

个人想法:

导师:Even

早稻田大学博士在读

早稻田大学建筑学硕士

研究方向:半透明空间,地域建筑,建筑符号学

科技进步,行业寒冬,世界变化总会让人心中惴惴不安。

我们很难不会有觉得别人好厉害自己哪些方面不足的焦虑。

之前有次我和一个朋友讨论说,现在的人生活得好痛苦,因为可以看到别人从普通到考几级阶级的跳跃,但自己却连跳出自身本有的惰性都很难。

还不如生在印度奴隶制,生来就不拥有婆罗门的姓氏,真正实现瓦尔纳等级跳跃的人寥寥,甚至自己也许就是区别于这个体系的贱民,穷其一生只用安心劳作。

但是现在的社会,让我们总能看到各种短时间的跳跃,“我是不是选错了专业?我是不是没有跟紧时代?我的未来发展是不是有潜力?”焦虑和反问一直在反复,我也一直是这样的容易影响的人。

但是好在身边有一些坚定心中信念的人,也算是在日本这个社会环境下受到的影响,从他们身上我也了解到,既然我们抓不住所有,跑不过科技,所以还不如好好听一下自己真正想要做什么,满足一直陪伴自己的自己,不丢失学习的勇气,相互理解前行。