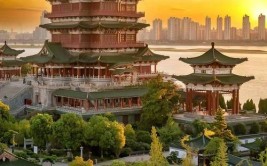

滕王阁,位于江西省南昌市东湖区沿江路,地处赣江东岸、赣江与抚河故道交汇处,是南昌市的地标性建筑,也是豫章古文明之象征。以下是对滕王阁的详细介绍:

始建年代:滕王阁始建于唐永徽四年(653年),为唐太宗李世民之弟滕王李元婴任江南洪州都督时所修。

重建与现状 :滕王阁在历史上屡建屡毁,现存建筑为1985年重建景观。

高度与面积:滕王阁主体建筑高57.5米,建筑面积13000平方米。

结构设计:滕王阁下部为象征古城墙的12米高台座,分为两级;台座以上的主阁取“明三暗七”格式,为三层带回廊建筑,内部共有七层,分为三个明层、三个暗 层及阁楼。正脊鸱吻为仿宋特制,高3.5米。

文化象征:滕王阁不仅是一座建筑,更承载着深厚的历史文化,是中国古代建筑的杰出代表之一。

重建前后的潮州广济桥

潮州广济桥,这座历史悠久的桥梁,不仅是中国四大古桥之一,更是潮州文化的重要地标。以下是对潮州广济桥的详细介绍:

名称:广济桥,又称潮州广济桥、康济桥、丁侯桥、济川桥,俗称湘子桥或潮州湘子桥。

位置:位于广东省潮州古城东门外,横跨韩江,联结东西两岸。

类型:集梁桥、浮桥、拱桥于一体,为古代广东通向闽浙的交通要津。

荣誉:全国重点文物保护单位,国家AAAA级景区,被桥梁专家茅以升誉为“世界上最早的启闭式桥梁”。

始建时间:南宋乾道七年(1171年),由太守曾汪倡议建造。

明朝嘉靖九年(1530年)形成“十八梭船廿四洲”的格局。

解放前残破不堪,后经历多次维修与改造。

1958年进行加固维修,并拆除了十八梭船,改建为三孔钢架及两处高桩承台式桥梁。

2003年10月开始进行全面维修,总体按明代风格为修复依据,功能定位为旅游观光步行桥,2007年竣工。

总体结构:广济桥为浮梁结合结构,由东西二段石梁桥和中间一段浮桥组合而成。

梁桥部分:

东边梁桥长283.35米,有桥墩12个和桥台一座,桥孔12个。

西边梁桥长137.3米,有桥墩8个,桥孔7 个,石梁宽5米。

浮桥部分:中间浮桥长97.3米,由十八只木船连接而成。 重建前后的雷峰塔

雷峰塔,初名皇妃塔,又名西关砖塔,俗称“黄妃塔”,位于浙江省杭州市西湖区,地处西湖风景区南岸夕照山之上,是吴越国王钱俶为供奉佛螺髻发舍利、祈求国泰民安而建,始建于北宋太平兴国二年(977年)。以下是雷峰塔的详细介绍:

始建与重建:雷峰塔始建于北宋太平兴国二年(977年),历代 屡加重修。旧雷峰塔已于1924年倒塌,现存建筑以原雷峰塔为原型设计,重建于2002年。

重要事件:1924年雷峰塔轰然倒塌,随后在塔底发现了包括吴越国纯银阿育王塔、鎏金龙莲底座佛像等在内的一批精美的文物珍品,引起了广泛关注。

设计风格:雷峰塔主体为平面八角形体仿唐宋楼阁式塔,各层盖铜瓦,转角处设铜斗拱,飞檐翘角,总高71.679米,总占地面积3133平方米,总建筑面积为6089平方米。塔身对径28米,边长11米,周长88米,塔底为原雷峰塔遗址。

材料与技术:雷峰塔是中国首座彩色铜雕宝塔,铜饰面积巨大,体现了很强的现代工艺水平。塔中心的部位设有两座透明的电梯,周围是不锈钢扶梯,方便游客参观。

西湖十景之一:雷峰塔是“西湖十景”之一,与断桥残雪、苏堤春晓等并列为西湖的标志性景观。

白蛇传传说:虽然雷峰塔因《白蛇传》的传说而家喻户晓,但民间传说与真实的历史还是有差别的。雷峰塔的真正来源是吴越王钱 俶为供奉佛螺髻发舍利、祈求国泰民安而修建。

雷峰塔景区:包括雷峰塔、夕照亭、妙音台、汇文轩、放大光明阁、如意苑游客中心、藕香居餐饮点等景观和设施。

状元台:相传是许仙和白娘子的儿子许仕林中了状元之后来到雷峰塔,跪拜在地,求救被压在雷峰塔下的母亲的地方。

雷峰夕照石刻碑亭:有西湖十景之一的“雷峰夕照”石碑。

佛舍利馆:内有阿育王塔和佛螺髻发舍利馆,展示了与雷峰塔相关的佛教文物。

修复前后的西安二龙塔

西安二龙塔简介

位置:位于陕西省西安市长安区王莽街道土门峪西南山顶上,也有资料称其位于太乙宫镇温家山村东南1.5公里的蛟峪、土门峪之间的梁坡上。

建造年代:建于唐太宗贞观六年(632年),距今已有1390多年 历史。

类型:西安二龙塔为一密檐式砖塔,残存7层,高18.65米,平面呈正方形,每边长约7米。

结构:塔体壁厚2.16~2.2米,坐北面南,南北两面正中原有砖券门,已遭受严重毁坏。上边南面各层正中有券洞,北面各层正中设有不透体墙券门洞,均遭不同程度破坏。

风格与相似建筑:其建筑风格与西安小雁塔颇为相似。

传说故事:传说曾有二恶龙缠斗于此,搅得土门峪、蛟峪山周围鸡犬不宁,后 造此塔以镇之。

历史地位:西安二龙塔是唐初遗物,是研究唐代前期砖塔建筑技术和工艺水平重要的实物资料。

修复前后的河北兴隆寺水月观音像

河南兴隆寺水月观音像简介如下:

河南兴隆寺内藏有著名的水月观音像,该像体现了水月观音的独特艺术风格和深厚的文化底蕴。水月观音,又称“水吉祥观音”或“水吉祥菩萨”,是后世观音造像中最常见的三十三观音之一。其形象最早源于唐代,画家周昉根据玄奘《大唐西域记》中的描述而创作,后广泛流传并逐渐世俗化。

河南兴隆寺的水月观音像,以其优雅的姿态、精致的工艺和深厚的宗教内涵而闻名。观音像呈观水中月姿势,右腿支起,左腿下垂,右臂放在右膝上,神态优美。其制作采用了多种装饰手法,将观音菩萨自在安详的宗教气质和内涵表现得淋漓尽致。

然而 ,需要注意的是,由于具体信息可能因时间推移和资料限制而有所不同,关于河南兴隆寺水月观音像的详细尺寸、材质及具体历史背景等信息,建议直接访问兴隆寺官网或参考相关宗教文化书籍以获取最准确的信息。

总的来说,河南兴隆寺的水月观音像是一件具有极高艺术价值和宗教意义的文物,值得广大游客和信众前往参观瞻仰。 修复前后的沧州铁狮子

沧州铁狮子,又称“镇海吼”,位于河北省沧州市沧县旧州镇东关村23号,始建于后周广顺三年(953年)。它是中国现存年代最久、形体最大的铸铁狮子,身高5.78米,长5.34米,宽3.17米,体重约40吨。铁狮子的头顶及项下各铸有“狮子王”,腹腔内满铸有《金刚经》文,但因年代久远,字迹多漫灭不全。右项及边皆铸有“大周广顺三年精造”字样,右肋有“山东李云造”5个字。铁狮子背负巨盆,面南尾北,昂首挺胸,巨口大张,四肢呈行走态,气势雄伟。

沧州铁狮子采用泥范明浇法铸造,在世界冶金史上占有重要地位,是研究中国古代铸造技术的重要实物资料,同时也是研究当时社会生产力发展水平和佛教的重要实物资料。1961年3月4日,沧州铁狮子被中华人民共和国***公布为第一批全国重点文物保护单位。

然而,历经千年风雨,沧州铁狮子也遭受 了不同程度的损坏。为保护铁狮子,历史上曾进行过多次维修和移位,但部分维修措施因技术不成熟反而加剧了铁狮子的损坏。近年来,文物保护部门一直在寻求更加科学和有效的保护方法,以延长沧州铁狮子的寿命。

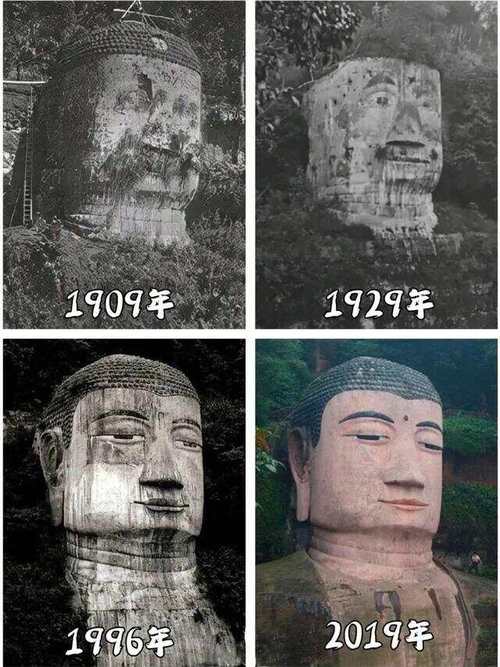

修复前后的乐山大佛

乐山大佛,又名凌云大佛,全称为“嘉州凌云寺大弥勒石像”,位于四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧,濒大渡河、青衣江和岷江三江汇流处。以下是乐山大佛的简要介绍:

开凿于唐代开元元年(713年),完成于贞元十九年(803年),历时约九十年。

通高71米,是中国最大的一尊摩崖石刻造像,有“山是一尊佛,佛是一座山”之称。

头高14.7米、宽10米,发髻1051个,耳长7米,脚背宽8.5米,脚面可围坐百人以上。

佛像依山凿成,临江危坐,神势肃穆,大气磅礴。

乐山大佛不仅是中国的文化瑰宝,也是世界文化遗产中的一颗璀璨明珠,吸引着无数游客前来观光游览。 重建前后的黄鹤楼

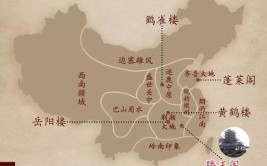

黄鹤楼位于湖北省武汉市武昌区,地处蛇山之巅,濒临万里长江,是武汉市最为标志性的古建筑之一,也是中国古代“四大名楼”之一,享有“天下江山第一楼”、“天下绝景”之美誉。以下是对黄鹤楼的详细介绍:

始建时间:黄鹤楼始建于三国吴 黄武二年(公元223年),距今已有近1800年的历史。

重建与修缮:黄鹤楼历史上屡建屡毁,历代屡加重修。现存建筑以清代“同治楼”为原型设计,重建于1985年。

外观设计:黄鹤楼主楼为四边套八边形体、钢筋混凝土框架仿木结构,通高51.4米,底层边宽30米,顶层边宽18米,飞檐五层,攒尖楼顶,顶覆金色琉璃瓦,由72根圆柱支撑,楼上有60个翘角向外伸展。整楼形如黄鹤,展翅欲飞,檐下四面悬挂匾额,正面悬书法家舒同题“黄鹤楼”三字金匾。

建筑风格:黄鹤楼的建筑风格融合了南方和北方的特点,既有江南水乡的柔美,又有北方建筑的雄伟。主楼周围还建有铸铜黄鹤造型、胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁等建筑环绕,使得整个建筑群。

诗词歌赋:黄鹤楼因唐代诗人崔颢登楼所题《黄鹤楼》一诗而名扬四海。这首诗不仅描绘了黄鹤楼的壮丽景色,也抒发了诗人对逝去时光的感慨和对人生的思考。此后,无数文人墨客在黄鹤楼留下了他们的诗篇和画作,为黄鹤楼增添了无尽的文化底蕴。

重建前后的南京大报恩寺琉璃宝塔简介如下:

重建前

历史背景:大报恩寺琉璃宝塔是明成祖朱棣为纪念其生母贡妃而建,始建于永乐十年(1412年),耗时近20年完成。

建筑规模:宝塔高78.2米,九层八面,周长百米,通体用琉璃烧制,内外共设篝灯146盏,自建成至衰毁 一直是中国南方最高的建筑。

文化地位:大报恩寺琉璃宝塔与罗马大斗兽场、比萨斜塔、中国万里长城等一道被称为中世纪世界七大奇迹,被西方人视为代表中国文化的标志性建筑之一。

毁坏情况:19 世纪中叶,大报恩寺琉璃宝塔在太平天国战火中被毁。

重建后

重建时间:2007年南京市委市政府决定重建大报恩寺及琉璃塔,经过考古发掘和历史研究,于2015年重新开放。

结构创新 :新塔采用四组钢管斜梁跨越遗址上空,减少对遗址的扰动,同时保护地宫。

形式创新:新塔平面轮廓成莲花瓣状,内核由两个正方形旋转交错构成,通过层层收分和塔顶重构等手法,体现古塔韵味。

材料创新:使用先进的钢结构和超白玻璃等轻质材料,夜晚利用智能控制LED及远射投影,再现梦幻般的琉璃佛光。

建筑规模:新塔高度93.157米,规模、形制、长细比与原塔近似,既传承历史记忆又赋予其新的象征意义与内涵。 修复前后的正定隆兴寺大悲阁

大悲阁又名佛香阁、天宁阁,是隆兴寺内最高大的建筑,位于中轴线后部。它始建于北宋开宝四年(公元971年),高33米,五檐三层,面阔七间,深五间,歇山顶,上盖绿琉璃瓦,外形庄严端正。阁内供奉有著名的千手千眼观音菩萨铜像,这尊铜像铸造于宋代开 宝四年,原高24米,现存高度略有差异(有资料称19.2米,也有资料称21.3米),立于2.2米高的须弥石台上,是我国现存铸造时间最早、体量较大的铜菩萨像。铜像拥有42臂,各臂分持日月、净瓶、宝塔、金刚、宝剑等法器,象征观音菩萨拥有极大的法力。 修复前的正定兴隆寺大悲阁

大悲阁在历史上经过多次维修和重修,其中1944年(民国三十三年)的重修缩小了其规模,但保留了三层五檐歇山顶的基本形制。阁内有楼梯直达顶层,游客可以登高远眺正定古城风光。大悲阁及其内的千手千眼观音菩萨铜像,与隆兴寺的其它建筑和重要历史文物一起,成为了正定乃至全国著名的风景名胜 旅游景点。