转自:建筑竞赛情报局

一年一度的东南·中国建筑新人赛盛大归来!

2023年,是我们不忘初心、重拾本心的一年,伴随着疫情时代逐渐远去,今年的建筑新人赛决赛重归线下,与来自不同学校的优秀选手肩并肩,与高水平的指导教师团队面对面;2023年,也是我们突破传统、追求独立的一年,这一年,东南·中国建筑新人赛将与亚洲新人赛预选赛脱钩,更专注于中国建筑学的低年级教育、展现中国建筑新生的优异风采,着力于为低年级学生提供更好的竞赛平台与更多的交流机会。让我们来看看2023年获奖作品!

16强作品

JIAN ZHU JING SAI QING BAO JU

01

上房揭瓦 槐树剧场

作者:姜智荃(清华大学 大二作品)

方案选址位于传统D胡同街区中,由于胡同片区极低的容积率和较多的人口密度,人均所占有空间极小,因此人们将空间拓展到各个巷道中,路边树干上的篮球框,摆放的课桌椅,这就胡同小孩的娱乐场所,此外我对D胡同片区二层以上建筑分布情况进行整理,发现其零散分布于传统民居中,多为住宅和社会机构,不对外开放。

我对地段四周围的环境进行了记录,北侧为交警大队与深入场地的槐树,南侧为现代居民楼,东西两侧为传统民居,在场地访谈中我发现居民对文体娱乐空间的需求较大,因此我提出了我的方案概念,对于长期生活在较低视角的胡同居民,我希望重新定义胡同屋顶空间的形式与功能,打破少数人对高层视野的垄断,建立居民与屋顶的联系,打造胡同中的剧场,提供文娱空间,为居民提供上房揭瓦的机会与全新视角,引发他们对城市天际线新旧交替的思考。

方案生成过程中,由于地段连接南北两条主干道,我依据片区的机理在场地内设置了胡同,连接两条道路便捷居民日常通行,将建筑分为南北两块,同时解决了社区工作人员和社区使用者的流线干扰,然后我对体块进行掏挖,形成四合院,通过体块的加减法与围墙的设置围合成三合院吸引人群,接着,我吸取了传统坡屋顶的形式,抬高两侧高度应对南北两座高楼,引导东西向的视线,然后对屋顶进行减法,设置天窗保证采光延,伸出两步从地面直达屋顶的坡道,增加其公共性;将墙体屋面分离,削弱其在场地中的体量感,使其更为通透;最后我利用东四胡同特色设计镂空砖墙进行虚实处理,丰富外立面。

重点空间的打造中,整个剧场分为社区剧场与屋顶剧场两部分,社区剧场为一层庭院,我通过折叠门的设计,使庭院能够与餐厅多功能厅和教室发生互动,根据人数需求进行自由调整满足社区剧场需求,这里可以承办社区的文艺汇演与广场舞等文艺活动。社区展厅我设置了吹拔空间,你在其中心放置了东四胡同片区的地段模型,给人们提供了多种观察视角,让居民们进一步加深对于D胡同片区的了解。屋顶剧场则是顺应坡屋顶设置座位,用于社区露天电影的播放,为居民们提供更多活动空间。

02

大地裂缝中的历史显现——碑林石刻艺术博物馆建筑设计

作者:赵博桐(西安建筑科技大学 大二作品)

本次设计位于西安城墙北侧,毗邻大明宫的东北成角,历史文化气氛浓厚。博物馆以唐代石刻为藏品,采用肃穆而稳定的风格,使观者沉浸于厚重的历史文物中。墙体采用清水混凝土浇筑,利用建筑墙面之间的缝隙组织光线,展品和风景,使建筑融合自然环境,创造出独特的场所氛围。

博物馆大面积沉于地下,以低于宫墙的建筑呼应历史,并在城市中为人群提供了可活动的地面空间,安全性与防灾功能良好,为博物馆的藏品储备提供了防护。本方案以夹城作为历史对象做标识处理,复原其城墙于场地中。将博物馆下沉于土地,多设长廊,宛如峡谷一般打开地面的裂口,使人感受历史和大地的浑厚。博物馆的展品如同珠宝般散落于其原本的住所——大地。

03

穿墙透壁

作者:东野瑞欣(山东建筑大学 大二作品)

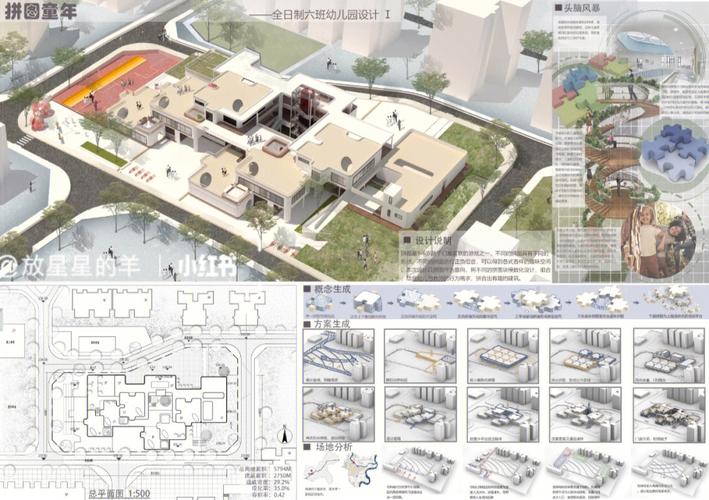

在本次设计中,拟建北方全日制六班幼儿园,幼儿园的环境核心特点为十组柿子树。我的灵感来源于蒙德里安的风格派作品,受风格派的启发,我将墙体抽象为板片,在柿子树之间流动穿插,形成流动,自然,阡陌纵横的空间。同时将设计划分为组织体与被组织体,将好操作的专题教室作为组织体,而将六班教室,办公区,服务区等作为被组织体,配合流动的空间组织,形成我的设计方案。同时,着重营造幼儿在这样趣味性的,流动性强的空间中的切实体验,并将建筑与柿子树紧密相映,形成建筑穿插于柿子林中的感觉,穿墙透壁,体验流动的空间美,感受环抱在柿子林中的景色美。

04

园·分视感

作者:赵元昊(东南大学 大一作品)

这是一个源于生活的设计,其中形式功能相结合,且追求建筑是解决问题为本的设计理念,呼应传统江南园林的空间意向,在其中处处可读。

灵感来源于一家普通的锅贴店,在这家锅贴店二层的空间中,由房梁划分出了三个空间,于此同时房梁离地面又较近,导致人无法直接穿行,店家遂依房梁而设计,由房梁自然划分三个空间,又根据视线摆放家具,只有当食客坐下时视线才可穿梭于三个空间之中。这个设计让我感受到了建筑真正的魅力,源于生活,解决问题,可谓形式与功能的完美结合。如爆红的杨梅大棚一般,是没有建筑师的自然设计。

操作手法便选用了与之呼应的分割 “partition”,产生基本的空间原型。细化空间的灵感同样是来源于场地的江南园林,使用动态视角进行设计,再调正板片的高度,开洞营造视野流线。再最终,对于空间形态的灵感同样来源于这家锅贴店,基于空间原型进行感知设计,以原有的空间,按照原型进行设计,使空间的深度,感知,更上一层。

05

坡顶之家

作者:李凌飞(天津大学 大二作品)

本设计为基于行为的共享住宅设计,在高密度的历史街区中植入一共享住宅建筑,居住者为三男三女共六位青年建筑从业者。共享住宅相较于传统住宅强调每户住户的私密性,开放的共享空间有利于在打破青年群体在网络发展进程中逐渐忽视现实交流的困境,促进彼此交流。

本设计聚焦坡屋顶这一要素,将温暖开阔的坡屋顶和简约高效的平屋顶相互组合,组织住宅空间序列。本设计强化剖面推敲在坡顶空间设计中的作用,通过大坡顶与小坡顶的嵌套交织,有效利用“屋顶上”的非常规空间,塑造出室友之间、邻里之间的共享乐园。

即使是六人的“共享”之家,也会有不愿分享的私密空间。通过对一百余位当地青年建筑从业者的需求调研,确定功能空间布置和共享-次共享-次私密-私密的空间氛围相互对比的空间序列,在共享集体生活的喜悦的同时,也保有专属自己的一方天地。空间层级的多重变化在激发共享行为的同时,可以有效增强共享住宅的归属感,这种层级变化的生成主要通过剖面设计实现。

06

谜城——阿加莎推理文学定制化艺术空间设计

作者:刘昕然(天津大学 大三作品)

方案以建筑与基地以及基地中古建筑的关系为出发点,围绕阿加莎克里斯蒂推理小说的叙事方法展开设计。通过分析阿加莎的作品,方案主要提取以下三个特点进行转译:第一,阿加莎开创了“暴风雪形成密室”的叙述模式,人物进入故事即与外界失联,犹如游览者从入口进入建筑会有有较强的割裂感。第二,阿加莎的叙事逻辑中存在着凶手、侦探、读者三重心理空间,者并不相互独立,存在着平行嵌套等多种关系。在建筑中体现为图底关系,“图”的部分作为故事发生的场所,“底”作为读者旁观的清醒空间。在节点处,三重空间会彼此渗透,形成空间层次。第三,不同于经典侦探小说的时间顺序,阿加莎利用插叙、倒叙、平叙等更复杂的叙事方法,在不同视角、场景、时间线中切换,用更丰富的信息迷惑读者。在建筑中,利用看似方向性极强的线形的空间引导游览者,进行室内外、地上与地下空间体验的调动,打断游览者对于谜底的求索。通过对场地的深入研究,方案确定了以文昌阁为锚点回应场地,通过负形切削的手法塑造出庭院空间、水池空间、广场空间等丰富的室外空间和地上地下穿梭调动的展览空间,设置悬念,引导观者产生阅读推理小说一般的体验。

07

柱子想要成为一种事物 ——进香河集贸市场配套扩建设计

作者:陈兆伦(东南大学 大三作品)

“乡农入市起中宵,蓏自篮提菜自挑。细雨出来箬帽荡,秋风人渡米筛桥。”

菜市场提供了货物与人的城乡流动场所,曾是城与乡的交流中心。同时也是承载居民日常生活与传统记忆的重要场所。

场地地处进香河集贸市场旁,处于居民生活的中心。设计也许可以连接社区生活与菜市场,以建构的思维创造一种独特的活动交流 “买卖”的空间。

不同的菜市场存在不同的空间设计原型。

对于这处场地所有的店铺面向菜市场街道支起雨棚,构成了此处菜场独特的空间类型。我尝试通过V型柱支撑起一个向菜市场街道打开的棚式质感的空间。同时平行的三列可折叠的V型柱通过不同的递进的张合角度组合实现不同层楼板角度的扭转,适应场地形态角度,创造有动感的棚下市场灰空间。

同时对于社区活动空间的创造也同时产生,交叉的有结构作用的桥体连接不同的社区活动空间,通过三角的中庭与其他空间产生交流。

在设计中结构的形态与空间的形态,同时来自于场地的形态与带给我的感受。它们同时产生,相互作用。强烈的不断打开的有力的木柱塑造了空间。木柱成为了空间感受的一部分,或者说他们本就是一体的。标题叫做“柱子想要成为一种事物”,我希望通过对柱子的强调让人意识到这种空间形成的本质。

设计综合体下部主要为进香河集贸市场扩建及货运后场等配套功能空间,上部为配建立体停车楼。设计对于停车楼使用了错层式解决方案,这样在减少坡道长度的同时也可以使得建筑在面对不同人流需求的街道有不同的打开高度,以适应场地。

08

边·界——三院子

作者:朱健威(华南理工大学 大三作品)

09

小客舍设计——“横纵之间”

作者:周兴琦(西安建筑科技大学 大二作品)

该设计场地位于西安书院门历史街区内,基地紧邻西安城墙,位于三学街与顺城巷之间,是书院门历史街区最繁华的地段之一。

在历史街区内,有一些狭窄的巷道,在街面上看平平无奇,进入之后,却豁然开朗,别有洞天,正是“初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗”,于是我以此为出发点,希望塑造一个拥有历史街区巷道体验的场所。

第一步,在基地中置入一个完整体块;

第二步,将一层南北打通,使一层形成南北向的平行体量,在三学街和顺城巷之间创造联系,同时让有的虚空间可以通行,将两条街道上的人们引到建筑之内;

第三步,对二层的体块进行消减,形成与一层南北向平行体量正交的三个东西向平行体量,两侧体量用作客房,中间体量设置成廊道用作交通,相应的,在二层中间体量的遮蔽下,一层也在对应位置布置交通,使其串联一层的各个体量。此时,一层的屋顶成为了二层的平台。在两组平行体量相互交错形成的洞口处布置庭院,使其同时满足一层和二层的景观需求,也塑造了拥有“历史街区巷道体验的场所”;

第四步,对一层体量进行退让处理,结合主要人流和车流方向进行退让,对建筑入口进行塑造,结合人群聚集点进行退让,塑造周边小广场,使其能够更好地汇集人流,利用小广场对小客舍进行引流;

第五步,结合虚实,对二层外侧的两个平行体量的相应位置进行挖去处理,在进一步创造屋顶平台的同时给建筑“透气”,避免二层的南北方向被过度围合,使得中间的公共区域拥有与建筑的外界产生联系的机会;

第六步,由于二层的三个平行体量之间稍显割裂,于是我从结构角度进行处理。建筑采用现代木结构,并使其从建筑中“生长出来”,在建筑二层之上形成木构架,结合木构架进行附板,使得二层各体量联系成一个整体,同时也创造了不同高差的空间,丰富了住客的住宿体验;

第七步,在第五步中挖去的位置再置入体块,并使其成为“虚体块”,将这些体块作为公共空间,并分属不同的住房组团,完成对公共空间的塑造,并由中间的交通廊道联系三个公共空间;

最后,完善体量之间的虚实关系,深化方案,完成设计。

该设计采用平行空间交叠的组织手法,一层为公共空间,二层为住房空间,在“横纵之间”创造公共景观,同时两个方向的体量在结构与功能,形式与功能各方面形成统一。客房空间在公共与私密之间划分多个层级,住客从廊道先进公共空间,再进庭院,再进客厅,再进卧室,保证住宿品质,从建筑中“生长出来”的木构架,更是提供了更多丰富的空间体验。

10

Emotional Box——情绪空间叙事

作者:朱彦颐(大连理工大学 大三作品)

本设计意图创造一个情绪异变的盒子,通过心理暗示和行为驱动触发来访者的情绪,随之进行探索、解读、感知、创造。同时打破惯性认知对消极状态的界定,试图重新定义情绪与行为之间的联结关系。

本设计旨在创造人与空间的互动机遇,使其不是仅成为单一的“遮蔽所”或“实物的容器”。若将空间喻作水,其更类似于水坝。而非礁石。

传统认知里将消极状态标签化,忽视了负面环境创造的独有价值及人的主观能动性。本设计隐喻人在消极情绪中持续前行,最终重拾内心平静。将情绪的二元对立进行空间转译,即消极情绪对应动态空间,积极情绪对应静态空间。前者由曲折上升的路径构成,后者由伴随路径的节点构成。两者穿插错动——创造更多选择性,却又彼此分隔——“消极”元素不断打破“积极”秩序。

本设计以正交的板片构建情绪语言,延伸的杆件顺应形态关系,两者共生形成一个可承载两种情绪的基础体系。斜向的板片和杆件在三维视角下构成另一个系统,制造冲突,对先验体系自始至终存在介入、干涉与打断,却由初始的猛烈行为转变为终止的默许态度。三次原有秩序的打断对应来访者共经历的三次斜向元素介入及动态空间里,三次历时性消极情绪的具象体现。异质元素打破秩序的力度逐渐减弱:第一次——贯穿、打碎:第二次——紧挨、嵌入:第三次——异面、搭接。对应来访者的行为及情绪即:始——侧身绕行,压迫与阻隔:中——弯腰前行,限制与混乱:末——立于身边,平静与坦然。此体系重新探索消极情绪的不可回避性、多重解读性与易于转化性,及其与对立的积极情绪、行为联结、情绪底层逻辑的潜在关系。

11

初园·山水与画

作者:刘祺(北京建筑大学大学 大一作品)

该设计课题为初园,以基本的立方体为单元,通过简明的空间语汇形成九个单品,按空间内涵与尺度的差异分为三种类型。每种类型的单品,给人带来不同的空间体验和行为引导。根据课题要求,我选取了除【达】以外的其他八个单品,在确定两棵树位置的基础上设计单品的具体形态与排布。

该设计课题为初园,以基本的立方体为单元,通过简明的空间语汇形成九个单品,按空间内涵与尺度的差异分为三种类型。每种类型的单品,给人带来不同的空间体验和行为引导。

根据课题要求,我选取了除【达】以外的其他八个单品,在确定两棵树位置的基础上设计单品的具体形态与排布。

我的设计以园林基本法则,疏密得宜,曲折尽致,眼前有景为出发点。尝试营造地势,框景为画。

我首先确定了北高南低的地势,并以北面龙爪槐作为第一个观景点。确定了最大单品【游·止】的位置。之后我将园内的最高观景点俯仰安置在初园整体布局的黄金分割线上。并将【俯·仰】与【攀】功能进行结合保证动线流畅。

北面三个单体围合成的庭院四面围合,平静稳定。因此我选择在庭院内加了一个盆景,在弱化台阶存在感的同时。暗示人们可在此处久留观景,增加院内独立与安定之感。南面的设计我则选择利用动线上景观和空间的变化,丰富人在院内行走时的感受。我将【抑·扬】设置在初园南面的入口处,人们在刚进入院内时,就会通过幽暗的连廊,顺着低矮的屋檐,看到涓涓细流。

为了防止人们由于入口处空间的狭小感到过于压抑,我在东面【转】非功能面区的四面都开了洞,保证视线的通透;中间我设置了引导人向上观看的【达】,将人的视线引导到中部庭院的丁香上;最后在西面设置一个【藏·露】的单体从视线上把南面的小径和中部庭院区别开。

中部的庭院不至过于封闭,变化亦不繁复,起到沟通南北的作用,适宜闲驻。我为此处设置了三个可以歇停的平台,并在每个视角的终点添加了盆景用以丰富景致。

12补园记•俯仰

作者:周雨贺(天津大学 大一作品)

在传统的东方审美中,向来以“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”“犹抱琵琶半遮面”等丰富多变的视角变化为美。在江南古典园林中,各种建筑要素被巧妙组织,形成前后遮挡、左右交错、高低俯仰的视角变化,达到“移步换景”“去而复返”的效果,带给游人别有趣味的空间体验。本设计在留园补入的设计任务中,改造并运用了“坡屋顶”这一中国古建筑中重要的形式要素,着力于“俯仰”视角的塑造,力求创造出高下不同、各有趣味的空间体验。

13

补园记——互否空间

作者:闻靖(天津大学 大一作品)

当我们行走在园林空间中,只是翻过一道石墙就会有截然不同的风景。本方案通过对留园五峰仙馆及石林小院空间序列的分析,借由板片的穿插、错动、并置等手法,让游人从墙的正面穿越到背面时获得场景的切换,墙与二层的室外游廊的穿插组合让人获得游园的丰富空间体验,不同空间的相互渗透和分隔使游人视线关系彼此交错使空间层次更加丰富。墙面探入停驻空间之中也营造了丰富的光影关系,片与片的组合创造出的正与背的二元划分即是空间的互否。

14

城书坊

作者:赵云帆(天津大学 大二作品)

在千年古都北京的老胡同里隐藏着这样一座清幽静谧的书局,书局靠塔,平添古韵,塔下书局,平生活力。这是京城里唯一只经营北京历史文献的书局,记载着古都的前世今生。可在生活节奏加快的今天,书局渐渐失去了他的本质,成为city walker们打卡拍照的景点,原本并不宽裕的塔院空间也再难以接待络绎不绝的拜访者。

设计方案灵感来自于旧时集市与小人书摊,从塔院的古韵与城市现代气息的交融共生出发,延续古建筑形态与功能。方案保留北侧历史建筑与塔院大门,以塔为内核心与视觉交点孕育老书院、旧市集、新书坊。同时通过原场地内建筑材料的提取与重组将古塔气氛与书院氛围渗透,并以不同视角高度的框景回应古塔,表明设计态度。

院、集、坊中不同功能的特色空间满足参观者及周边人群的多样需求,给予读者不同空间功能下的思考与体会。方案希望通过保留与重组为旧书局赋予新生,于今回溯历史,感受新时代背景下的历史古韵。

15

彰往考来,合一而生——社区中心设计

作者:王悦源(山东建筑大学 大三作品)

该社区中心项目基地位于山西省运城市盐湖区,其有着得天独厚的地理条件和特殊的气候优势,这里成为了古代最大的内陆盐产地之一,也诞生了新中国成立后最重要的盐化工司之一,一代人有一代人的记忆传承。新时代,盐湖在保护,工厂在搬迁,人们不再从事传统的生产,但记忆仍存,人们迫切需要一个港湾来慰藉、抒发自己对土地的情谊。本设计旨在人文关怀的基调下,重视这片土地对人民的记忆慰藉,同时解决场地水面、地形与功能区的割裂问题,用空间变化、建筑存续、人的体验对自然馈赠、记忆追溯、场地联系进行探讨。

16

SYNE-月湖图书馆

作者:李浩涵(天津城建大学 大三作品)

设计的目标是为我的高中母校——宁波市第二中学——设计营建一座图书馆,学校位于天一阁-月湖风景区内。月湖处于宁波的中心城区里,与甬城同岁,开凿于唐贞观年间。千余年里,无数文人学者到月湖讲学,兴办书院,月湖不仅带给古城生命之水,还逐渐蝶变为古城的文化聚集地,钟灵毓秀,古木长青。时至今日,仍然保留着众多的文人故居,可以说,一部宁波史,半部在月湖。九月,我再一次走过月湖的一座座古桥,沁入雨季里的记忆,此刻就点点滴滴落在湖水里。时光里的言语、视线,你的、我的或是他的,不见,再见,这片土地即是浙东江南生活最为诗情写意的画卷。所以,应该如何续写月湖的故事呢?

从前,月湖地区是宁波海曙区居民的生活地段,铭刻了一众周边居民的身份与记忆,同时也承载着一大批宁波二中学子的认同。而今,月湖-天一阁作为5A级风景区,有大量外来的游客进入,观赏月湖公园的美景。留下的、出走的与进入的,越来越多的意识交流与碰撞在月湖上演,于是,我希望这座图书馆不单单仅能服务于竹洲和松苑两个校区的高中学生,也能够服务于周边的居民与外来的游客,通过光影的映射、路径的交织,空间的围拢,在不同身份的人群之间建立起新的交互关系。

这座图书馆采用这样的建筑形式,来源于我对于共时性空间的想象和体纳,词根Syne——“协同作用;自那时起;后来;然后;以前”,即这一建筑形式的希冀就是让人们意识到彼此的链接之深之远——光将人影映射在建筑的立面上,剔除了人们的颜色属性,建筑内的人变为了一个整体,在同一个舞台上,如丝线般互相缠绕,是你,是我,是他,我们共同编织着月湖的故事,生命的故事,世界的故事。