对于在画家辞世五年才举办这一大展,策展方对澎湃介绍说,张桂铭生前没有办过个展,他原计划在艺术造诣更成熟时的80岁时办,后来计划成了遗愿,“此次‘张桂铭艺术大展’也了却了他生前夙愿。”

此次展览的学术主持、知名艺术评论家谢春彦说,张桂铭是一位勇敢大胆敢于冒险探索的艺术家,“这一点和他的乡贤徐渭颇有相似之处,尽管他离世数载,他的画作依旧昭然于吾人之目,难以忘怀。”

展览现场

张桂铭,1939年出生于浙江绍兴。1964年毕业于浙江美术学院(现名中国美术学院)中国画系,同年入上海中国画院创作,曾任上海中国画院副院长,1990年代任刘海粟美术馆执行馆长。从绍兴到杭州再到上海,张桂铭与三地均有交集,很多张桂铭的朋友、后学对他怀念至今,在“张桂铭艺术大展”开幕式上聚集了各方而来的张桂铭生前好友,他们也借展览怀念这位似乎未曾远去的老友。

此次展览的学术主持,画家、艺术评论家谢春彦看毕展览,感觉自己重温了张桂铭的艺术与做人,他回忆自己在张桂铭去世前三天,两人同去卢甫圣画展开幕,之后在门口作别,“当时我正在抽烟,透过烟圈我看到张桂铭回头向我挥手告别,没想到这竟是最后一面。”

展览入口处的照片

从浙派人物画到艺术新样式

走入展览的第一展厅,一张大幅的张桂铭手持画扇的照片将很多人的记忆瞬间拉回过去,照片中的张桂铭笑容灿烂,闲适地摇着手中折扇,但是笑容凝固在黑白中,折扇却依旧熠熠生辉。

第一展厅主要呈现张桂铭的早期作品,一些速写展示了人物画的功底,其中一张创作于70年代的《飞燕展翅》,他以写实为主的人物画上塑造了上海产业工人的形象,反映了真实的生活,这也是张桂铭被分配到上海中国画院后的一张创作。

张桂铭,《飞燕展翅》,1970年代

展出的另一件作品《画家齐白石》,则与《飞燕展翅》的气质稍有不同,却与“新浙派人物画”的标准是一脉相承的。展览展出的这一幅是创作草图,原作当年参加全国美展,现藏于中国美术馆。但这张在展出的这张草图中,依旧可以看到画家对人物面部详细精到的刻画,并生动地抓住了齐白石的侧面特征,尤其是胸前飘动的白胡须让整个人物顿时变得鲜活灵动。

张桂铭,《画家齐白石》(展览现场的草图),1995年

张桂铭,《画家齐白石》,1995年,中国美术馆藏

中国美术学院教授、画家吴山明是张桂铭浙美学习期间的同班同学,他回忆说,刚到浙美时,张桂铭基础一般,他很用功、常在后面看我们画,一点点提高自己。后来两人交上了朋友,到彼此家中做客,他至今都记得,年少时他们拎着酒,爬上绍兴的山。后来毕业了,张桂铭到了上海,进了上海中国画院。上海这座城市包容的气度让张桂铭渐渐开始了自己的探索和革新,他开始与自己的过去、画坛的普遍追求和传统拉开距离,并融合西方艺术样式,创造了一种新的绘画模式。

张桂铭,《意筑山水》,38x134cm,90年代

在第一展厅中,也多件作品能依稀看到其变化的过程,比如张桂铭创作的《意筑山水》传统山水的构图似乎还在,新的视觉元素又让作品更加个人化。

张桂铭,《水浒二十四将》(局部) 30x573cm,1980年代

陈老莲《水浒叶子》( 非展品)

另外创作于80年代的《水浒二十四将》则是对陈老莲《水浒叶子》的再演绎,比较之下或见张桂铭不拘泥传统的艺术走向。而展览中还有一件创作于2007年的《水浒人物》就很“张桂铭”,从《水浒叶子》到《水浒人物》源于皮影、融入装饰性的创作,也隐隐代表了他的绘画风格的变革历程。

张桂铭,《水浒人物》,2007

忽而不在,相别匆匆

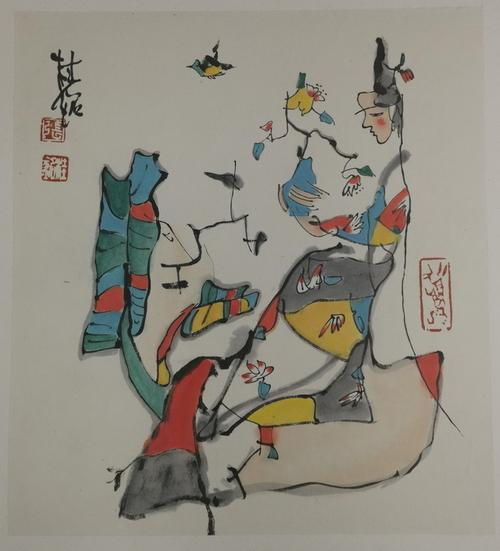

在展览的第二展厅,则多为张桂铭2000年后的创作,同时也配合一些日常速写和创作小稿,将素色的草图与大红大绿,大黄大紫色彩艳丽的创作相比,其中也可见其观察方法和创作脉络。

展览现场展出的张桂铭速写

张桂铭以中国画线条、墨色配合花哨的色彩,看似互相冲突,反而又导致了视觉的均衡。除了荷塘花卉外,他笔下的鸽子,也形成属于张桂铭的特殊符号。

张桂铭,《荷瓶》, 48x90cm, 2008年

展览中2000年的《群鸽》和2007年的《鸽》,能看出画家的自我超越,《群鸽》有着独特的东方留白审美,不同于20世纪的写实绘画,也不同于古代绘画。

张桂铭,《群鸽》,2000年

2007年《鸽》则更是一件构图独特的作品,数不清的白色小鸟展翅高飞,嵌入极其纯净的蔚蓝天空中。画面上抽象的小鸟造型、形与色的有序交织、重叠部分的巧妙处理,初一看会让人感觉此画更趋装饰意味,但若仔细品味,其中的线条笔触、互补色彩,又绝不是普通的装饰画。

张桂铭,《鸽》,2007年

鸽子的元素也“飞”到展览最后一件作品中,这是一件张培础与张桂铭的合作作品,从某种意义上说,这或许也是张桂铭最后一年作品,因为它真正完成的时间是在张桂铭去世以后。

《张桂铭先生造像》, 张培础 绘制、张桂铭 补景,2014

“此于桂铭兄邀约之合作同斟酌定稿,9月中即成像交桂铭兄补景,二十日晚尚且互商背景处理适宜,孰料翌日兄不辞而别,画案仅遗存五白羽剪影,甚为憾念。兄天性高洁清雅若兰,今为遂愿续五羽于画作之上, 寄思青云宽瀚灵宵处,感怀寂寥芸芸人世间。甲午秋月培楚题于海上。”

甲午年正是2014年,张培础在这件作品前回忆当时的点滴。“我过去与‘水墨缘七老’合作画像,我画人物,他们自己补景,张桂铭见后也希望与我合作一张。我到他家中拍了照片,画面中的摆设也是他家中真实存在的。在创作过程中我们通过邮件反复商量构图、画面效果,他还会在眼部等细节处提出建议。我也预想了他补景的色彩会比较艳丽,特别将前景人物处理成水墨的。” 张培础说,“而后,我把人物画部分交给桂铭兄,请他补景,并希望大约7天可以完成。到了9月20日晚,我和桂铭兄通电话,问他情况,他说‘还没完成,但在其他纸上大约画了鸽子,这张画人物部分已经完成了,要想好了才往上画’。”

张桂铭在案前作画

众所周知,一天后张桂铭去世,张桂铭的夫人在画案上看到了他电话中所说的几只鸽子的,随交给了张培础,面对自己为张桂铭所作画像和张桂铭在另外一张纸上的画稿,想到斯人已去,张培础感到不可思议。他请来了王劼音等“水墨缘”老先生们一同商量,反复经营位置,再由托画师傅按设定托裱在原本预留给张桂铭的补景位置。

“这也许是张桂铭最后的作品,我们无法知道他的设想的完成稿和现在呈现的是否相似,”张培础说。

1964年,张桂铭和同学们在浙江美院毕业展时的合影

从第一展厅入口的那张黑白照,到展览最后依旧是一张墨色造像,整个展览像是一个循环,讲述的是一个人一生对艺术的不断探索。正如谢春彦所说:张桂铭于纸上营造的“在”,它之绮丽或许又是一种从未在过的“不在”,他于这种独异的“在”与“不在”中恰恰建树了他的艺术。忽而不在了的张桂铭,正活在了他实“在”的笔下……”