最是橙黄橘绿时

秋色的明媚与灿烂

秋韵的倜傥与斐然

2200多岁的番禺

依然是那样的恬淡与悠然

今日的番禺

秋日静好

小禺儿趁好天气

继续带领大家

发现番禺古村之美

今天我们来到

沙湾镇三善村

它是广州市美丽乡村

有着“巧匠村”的美名

小岛村落,晴如画

三善村位于番禺区沙湾镇西南部

是一个名符其实的“岛村”

也是广东省传统村落之一

全村面积约为2.7平方公里

下辖20个村民小组

总人口约3300人

“三善”之名

得名于开村时的三个里(坊)

福善里、德善里、乐善里

清代为番禺县沙湾司属

民国时期至1958年3月

称“九如乡三善村”

何为“九如”

如日之升

如月之恒

如南山之寿

如松柏之茂

如山、如帛、如㒺、如陵

如川之方至

随后

更名为沙湾人民公社三善大队(1959年3月)

番禺区沙湾镇三善乡(1984年)

自1987年改名三善村后

一直沿用至今

依水而居是岭南人家的一大特色

三善村与紧邻的紫坭村

同在紫坭岛上

以前

村民但凡出入小岛均需小艇摆渡

如今

随着紫坭大桥与三善大桥的建成

已大大解决了村民出行难的问题

一水之隔

似乎隔断了与外界的联系

但同时也隔开了烦扰

时至今日

三善村依然宁静致远

三善涌旁,小桥流水人家

如果说是古城造就了丽江的闻名

小禺儿却以为水才是丽江的灵魂

清澈的河流

将每个角落串联起来

让悠久的古城充满了生机

相对于高原水乡的高冷

三善村地处河网交错的南国番禺

却有着一份温润的气质

行走其中

随处可见岭南水乡之美

“三善”之义

即“德善、乐善、福善”之合称也

流经村前的河涌

当然也叫“三善涌”

她犹如一根碧绿的丝线

将“德善、乐善、福善”三块美玉

串在了一起

三善涌呈南北走向

贯通了顺德水道与紫坭水道

据说开村时

沿涌而建起的每个坊居

均有小涌分隔

因此以前每发大水

这里也必定水浸街

紫坭文人张建白(采庵)

曾有竹枝词写道:

六月西流水浸街,

出门愁脱绣花鞋,

渠多石滑行难稳,

那得郎来与妾偕。

有河必有桥

多座横跨河道的小桥

也算是三善村的另一个特色

村内现有乐善桥、德善桥、福善桥等八座桥

桥头边上

或有古榕树

或有仿古亭台点缀其中

茶余饭后,树下乘凉,亭中闲谈

人生乐事也

随着时代的发展

堤围建设日臻完善

水浸街已不复见

一如往昔清澈的三善涌

如今承载更多的是

村民们的安居乐业与欢声笑语

住在河道边上的村民都喜欢

在河边上种上各式花草装点生活

洗菜、晒冬瓜干、捕鱼

怡然自得

看似简单的生活

日复一日,年复一年

岁月静美

这一切的简单与舒心

不就是我们现代人

所奢求的理想生活吗

靠山吃山,靠水吃水

北街亭的百年黄葛树下

是村内一个小市场

三善村的村民都喜欢

将自己捞的鱼和自家种的蔬菜拿过来卖

量虽不多

但似乎成了老人家

一个多年改不掉的习惯

小禺儿发现三善村的父老乡亲

都特喜欢吃鱼

一大早以鱼当早餐也是常事

喜欢喝上几两白酒的叔伯们

经常就在市场里买上

几条新鲜的河鱼或时令农产品

拿到旁边的早餐店现场加工

或蒸或煮任君选择

再叫上一碟肠粉、一碗咸骨粥

以简单、地道的食材

开启美好的新一天

乡村的早餐看似简单

但问起早餐款式有多少

在这里开店10年的早餐店老板娘

也未必能回答上

但她说

“纳杂粥”(即艇仔粥)

却一直是街坊们的最爱

小禺儿猜想

这大概这是岭南水乡人的

一个口味情结吧

鳌山下,鲁班庙,能工巧匠之乡

北京颐和园、广州陈家祠

番禺宝墨园、余荫山房

游览其中都会惊叹于

建造者超凡的建筑手艺

小禺儿在这里很自豪地告诉大家

这些著名建筑当中的

土建、装饰、灰塑、砖雕、木雕

不少工序都出自三善村的工匠之手

当中最具代表性的人物

当数“灰塑状元”靳耀生、“壁画大师”老粹溪

番禺周边祠堂、名园的灰塑、壁画

大多都是出自他们之手

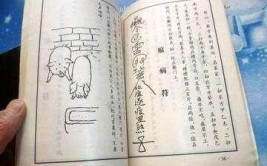

鳌山古庙群

壁画

受大师的艺术影响

靳耀生的孙辈靳埭强

也成为了享誉世界的设计大师

现在中国银行的行徽就是他的设计作品

据村中老人讲

1949年前

三善村75%的男丁

都是古建筑工匠

夸张地说

随便一家都可能是工匠世家

正所谓“水路所及之处,均有三善工匠”

什么是三行?

水工、木工、铁工之合称也

旧时广东地区所指的三行佬

也指泥水佬、剫木佬、搭棚佬

虽说现在从事“三行”的

年轻人越来越少

但仍有不少有追求的“三行佬”坚持初心

即使外出打拼多年

却有着一个回到家乡

亲手打造自己理想家园的心愿

黎先生便是其中一个

他用了四年的时间

修旧如旧

在自己家乡建造起

属于自己的理想宅居

他一方面精修了原有旧宅的

壁画和木屏风

另一方面他也按照古建的样式

结合现代工艺进行建造

黎先生的岭南特色大宅院

新旧一体,浑然天成,古朴大方

处处体现着三善匠人的

传统与精致

鲁班一直以来被工匠们

尊为“祖师”“百工之父”

三善村作为工匠村

自然少不了鲁班元素

三善村鲁班庙

位于村内鳌山古庙群

古庙群自北向南分别为:

神农古庙、先师古庙、

鳌山古庙、报恩祠、潮音阁

当中最有特色应是

先师古庙

供奉鲁班先师

该庙是目前广东省发现的唯一一座

供奉“鲁班”的民间行业庙宇

有着300多年的历史

三善村至今

仍保留“师傅诞”的传统庆典

每年农历六月十三

村里的“三行佬”即使再忙

这一天定必穿戴整洁

齐聚先师古庙

参拜鲁班祖师

祈求赐福

保佑工作顺利平安

图片来源:网络

从2017年开始

三善村更是将此盛会打造成为

一年一度岭南古建筑行业交流的盛会

弘扬工匠精神

传承岭南古建艺术

第二届鲁班先师诞辰纪念活动合照

岭南建筑大多数为镬耳屋式封火墙

但鳌山古庙群则是马鞍式封火墙

在整个广东非常罕见

靳耀生的灰塑作品“风尘三侠”

风格如同南国山水

文质清爽

现存于先师古庙正面檐下

是“壁画大师”老粹溪的作品

“醉中八仙”

鳌山

是紫坭岛内的最大一座山冈

因远望像一条鳌鱼而得名

鳌山古庙群

在位于鳌山脚下

三善村之东

2000年成为广州市内部控制

历史文化保护区

2002年7月并入“鳌山古建筑”

被列入广州市文物保护单位

除鳌山古庙群让人叹为观止外

座落在村中的各间祠堂

也是集古建艺术精品之大成

三善村以多姓聚居

全村原有祠堂26间

现存只有

黎姓1间、陈姓2间、梁姓1间

张姓1间、靳姓1间、老姓1间

采访过程中

热心的三善村理事长黎志沛

穿街过巷为小禺儿导赏

为小禺儿上了一节生动的

岭南古建课

在德善大街三巷的民居

小禺儿欣赏到了

几近失传、融汇中西的灯影壁画

虽历经百年依旧生动鲜艳

可见当时绘画技艺

与所用颜料的讲究

在重修中的黎氏宗祠里

小禺儿近距离欣赏到了

至今保存完好极具代表性的

岭南祠堂灰塑作品

祠堂墀头上

生动矫健的瑞兽

依然以威武之态

守护祠堂

守候岁月

正在修缮祠堂瓦顶的三善古建师傅

还自豪地向小禺儿介绍了

祠堂龙船脊上的

“福鼠拉金钱”彩塑

历经百年风雨的洗礼

依然艳丽如初

慈祥的福鼠

还不辞劳苦地在高处

为村中族人散发好运

除了祠堂的建筑考究之外

寻常百姓家也同样注重讲究

寓意美好的灰塑、壁画

也不难在村里老宅的

门口或窗楣上发现

即使变得沧桑与斑驳

也依旧掩盖不了当时的精致

细心的街坊们不妨细看

古建筑中的墙体与地砖的缝

其严谨与工整也足以让我们惊叹

黎志沛告诉小禺儿

古建筑施工讲究慢工出细活

一名古建工人

每天只能砌25块青砖

或只铺3块红阶砖

磨砖对缝、严丝合缝

是每一位三善匠人

追求以及秉承的原则

也正如先师古庙的两对门联:

“大匠高门兼收并蓄

立规作则怀古知今”

“规矩定方圆奕世恪遵此法

墨绳分曲直百工善用其材“

三善古村,未来可期

文化是城市的灵魂

保留城市历史文化记忆

让人们记得住历史

记得住乡愁

曾有古建专家指出

工匠的价值

在于传承传统技术并精益求精

工匠人才

是还原古建原貌的基本保障

重视工匠

体现了对于传统价值的尊重

工匠后继有人了

宝贵的古建筑建造工艺

及附着在上面的精神品质

才能更好地被保存下来

2017年,三善村入选

第二批全国特色小镇名单

为吸引更多年轻人学习古建筑技艺

三善村打算在鳌山古庙群北面

建设一个鲁班文化广场和工匠博物馆

三善村将以打造

岭南古建筑工匠特色小镇为目标

组建三善村岭南特色古建艺术公司

发扬三善村工匠精神

培育年青匠人,承传古建工艺

焕发时代匠心

三善之美

远不止于此

带上好心情

出发吧~

整理丨八爪鱼

图文丨刘瑞媚、澄子、冯洁芯、孙轶英