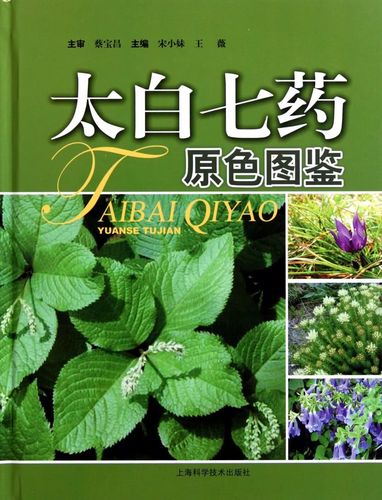

\"太白山上无闲草,满山遍野都是宝。认得作药用,不识任枯凋\"。太白山中草药久负盛名,被誉为“药山”。初步统计太白山中草药约600多种,属国家管理的二类药材有24种,如党参、生地、黄蓍、贝母、茯苓、天麻、麝香等,占国管药材总数的80%:属全国名贵药材16种,如麝香、鹿茸、天麻、熊胆等,占全国名贵药材种类的47%。太白山区年产中药材约100多万公斤,产值达百万以上。特别是以72个“七药”为主的“太白山草药”,在民间广泛应用,享有很高的信誉。

“七药” 的由来

太白山\"七药\"多具有活血止痛、抗癌消肿、祛瘀除痹等功效,是秦岭太白山药用植物奇特而典型的代表。关于\"七药\"的名称众说纷纭,明朝李时珍对\"七药\"的理解是:\"青其叶左三右四,故名三七\"。太白山\"七药\"被赋予了许多形象生动的名字,诸如具有清热解毒作用的植物\"大叶堇菜\"、\"金线重楼\"、\"大血藤\"、\"流苏虾脊兰\",分别叫做\"寸节七\"、\"螺丝七\"、\"五花七\"、\"马牙七\";具有化痰,止咳,平喘作用的植物\"水葫芦七\";能健脾化湿的植物\"盘龙七\";有消导功能的植物鸢尾又叫\"青蛙七\";具有渗湿利水功能的植物杓兰,又叫\"蜈蚣七\"等等。

“七药”历史

早在1953年,美国就将太白\"七药\"的桃儿七提纯制成药品用于抗癌,并载入美国《药典》。现我国《药典》收入太白\"七药\"6种。太白\"七药\"应用广泛,功能奇特,已引起广泛关注。经国医肿瘤研究所数年多次研究论证,认为\"七药\"是太白山药用植物奇特而典型的代表。\"七药\"最早载于1590年《本草纲目》草部第12卷之\"三七\",但其后的三百余年发展极为缓慢,志著很少或无收载。本世纪60年代,太白山地区的草医药农将太白\"七药\"编辑成草药性赋和歌诀,在群众中广为流传,才使\"七药\"得以迅速发展。近20多年来,收载于书著中的太白\"七药\"已达百余种。

种类及分布

太白山“七药”种类繁多、分布广泛。据初步统计,太白山共有\"七药\"149种(133植物种、16变种),隶属于102属、45科,涉及地衣、苔藓、蕨类及种子植物四大门类,但较集中于Liliaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Umbelliferae等草本科,它们分布于阔叶林带、针叶林带和亚高山灌丛草甸三大植被谱带,生长于各种生态环境下,在太白山地区分布很广,蕴量颇丰,是一个巨大的中草药天然宝库。

根用药

桃儿七:小檗科鬼臼,为名贵草药,生于海拔2500~3300米的林下阴湿处,主产太白山、鳌山。

铁牛七:毛茛科太白老虎草(别名铁棒锤),为名贵草药,生于高山顶、山坡草地、灌木林间,主产太白山、鳌山。

长春七:伞形科石黄风(别名长虫七),生于山谷、山坡石隙,主产太白山、鳌山。

金牛七:毛茛科太白乌头,生于高山荒坡阴湿地,主产太白山、鳌山。

朱砂七:蓼科毛脉蓼,生于山坡、沟地、滩地、乱石堆,主产太白山、鳌山。

红毛七:小檗科类叶牡丹,生于海拔1600~2000米林下、阴坡草丛,太白县各乡镇有分布。

荞麦七:蓼科翼蓼,生于海拔1800米左右山坡、沟岸、灌丛、太白县各乡镇有分布。

人头七:兰科角盘兰,生于海拔1600~2200米山坡,主产太白山。

太白三七:伞形科红花芹,生于高山草地、林缘湿润肥沃处,主产太白山、鳌山。

天王七:忍冬科莲子藤,生于海拔2000米林下阴湿地,主产太白山、鳌山。

云雾七:毛茛科秦岭翠雀花,寄生于海拔1900~3000米山林树梢,主产太白山。

拐枣七:毛茛科大叶升麻,生于山林半阴处,主产太白山。

麻布七:毛茛科穿心莲乌头,生于海拔1500~3300米山谷溪旁、山坡林下,主产太白山。

牌楼七:兰科毛杓兰,生于海拔1500~2800米林下、山坡。主产太白山。

算盘七:百合科算盘草,生于海拔2000~3000米山坡林下,主产太白山。

膀胱七:兰科小花火烧兰,生于海拔2500米左右山坡,主产太白山。

水葫芦七:菊科圆叶草,生于海拔1400~2800米山坡灌丛、林下阴湿处,主产太白山。

九牛七:毛茛科黑儿波,生于高山密林,主产太白山、鳌山。

葫芦七:菊科肾叶橐吾,生于海拔1800~2000米山坡草地潮湿处,主产太白山、鳌山。

根茎用药

纽子七:五加科大叶三七,生于海拔1200~2800米林下、灌丛阴湿处,太白县各乡镇有分布。

尸儿七:百合科延龄草,生于山坡、林下,主产太白山、鳌山。

盘龙七:虎耳草科秦岭岩白菜,生于海拔2500~2800米峭壁石崖缝隙中,主产太白山。

窝儿七:小檗科山荷叶,生于高山阴湿处、杂木林下,主产太白山、鳌山。

青娃七:鸢尾科鸢尾,生于山坡、林缘,太白县各乡镇有分布。

偏头七:百合科鹿药,生于林下、山坡阴处,主产太白山、鳌山。

蝎子七:蓼科珠芽蓼,生于海拔1500~3000米山坡沟畔、林下湿地,主产太白山、鳌山。

蜈蚣七:蓼科中华抱茎蓼,生于海拔1300~3000米山坡沟畔、林下湿地,主产太白山、鳌山。

朱砂七:蓼科血三七,生于中山草坡、林缘,太白县各乡镇均有分布。

红三七:蓼科支柱蓼,生于海拔1200~2500米阴湿山沟、溪边草丛,主产太白山、鳌山。

竹根七:百合科开口箭,生于海拔1700米左右山地林下、山涧溪沟湿地,主产太白山、鳌山。

螺丝七:百合科金线重楼,生于海拔2000米左右林下阴湿处,主产太白山、鳌山。

扇子七:兰科扇脉杓兰,生于海拔1000~2000米山坡、林下阴湿处,主产太白县黄柏塬乡。

狮子七:景天科狭叶红景天,生于高山坡,主产太白山。

金毛七:虎耳草科多花落新妇,生于山坡林下,太白县各乡镇有分布。

全草用药

凤尾七:景天科香景天,生于海拔2300~3700米山坡、山梁石隙,主产太白山。

麦穗七:酢浆草科山酢浆草,生于林下较阴湿地,太白县各乡镇有分布。

猪鬃七:铁线蕨科铁线蕨,生于海拔1500米左右溪边岩石上,太白县各乡镇有分布。

蜂子七:水龙骨科毡毛石韦,生于海拔1200~2560米岩石上、树杆上,各乡镇有分布。

鸡血七:蓼科金线蓼,生于阴湿路旁、山谷、林下,主产太白山。

羊耳蒜:兰科羊耳蒜,生于林下、荒滩,太白县各乡镇有分布。

马牙七:兰科流苏虾脊兰,生于高山林下,太白县各乡镇有分布。

羊膻七:伞形科鹅脚板,生于山坡阴湿处,太白县各乡镇有分布。

景天三七:景天科景天三七,生于海拔1500~2600米山坡,太白县各乡镇有分布。

白三七:景天科白三七,生于海拔1200~2800米林下岩石上、石隙,各乡镇有分布。

追风七:蔷薇科水杨梅,生于海拔1300~2600米山坡、路旁、阴湿沟旁,各乡镇有分布。

寸节七:堇菜科大叶堇菜,生于山坡林下,太白县各乡镇有分布。

小人血七:罂粟科白屈菜,生于海拔1200~2000米左右山坡凹地、路旁、水沟边、石隙,太白县各乡镇有分布。

太白山七十二种\"七药\"

太白山七十二种\"七药\"是秦岭太白山中草药的精华。每味\"七药\"既可单味治病,也可复方组合,疗效非常独特,如铁牛七、灯台七、桃儿七、尸儿七、头发七、红毛七、硃砂七、荞麦七、葫芦七、钮子七等。很多药材名称也具有特色,如依颜色命名的有\"红三七、黑三七、黄三七、白三七\";以金属命名的有\"金刷巴,银柴胡、铜棒锤、铁牛七\";以四季命名的\"春白皮、夏枯草、秋菊花、冬青\";以数字命名的有\"一支箭、二色补血草、三角枫、四大天王、五股牛、六月霜、七叶一支花、八角莲、九斤锤、十大功劳、百步还阳丹、千里光、万年青\"等;以太白山起名的有\"太白花、太白茶、太白树、太白三七、太白贝母、太白米、太白鹿角、太白艾、太白紫苑、太白红杉、太白杜鹃、太白丽参、太白洋参、太白人参、太白鸟头、太白黄芪、太白韭菜、太白葱、太白黄莲、太白蓼\"等;以动物起名的有\"龙葵、虎杖、羊膻七、牛毛七、象树枝、蛇倒退、鸡尿藤、青蛙七、狗骨头、鱼腥草、鸭础草、马牙七、猪苓、蝎子七、狮子七、兔儿伞、蚂蝗七\";以形态起名的有\"窝儿七、红毛七、盘龙七、石豇豆、铁丝七、四块瓦、竹根七、偏头七、云雾七、石霜、天蓬草、金丝带、独叶草、红石耳、黑石耳、爬山虎、四季青、卷柏、上天梯、叶上珠、空洞参、老龙皮、还阳草\"等;以具有特殊疗效起名的有\"接骨丹、润喉丹、止血丹、补血草、追风七、伸筋草、管众、防风、偏头七、尿溜溜、活血丹、见肿消\";具有神话传奇的有\"刘寄奴、百步接骨丹、白马桑、捆仙绳、大救驾\"等。秦岭太白山无论是高山、河道、山体,还是石崖、树木上到处都是草药的海洋,天然的药库。

太白山“七药”功效

太白药功用颇多,效果卓然,主要表现为:

(1)活血化瘀、止痛止血,用于跌打损伤、劳损、劳伤之症者如:金牛七、铁牛七、茴香七及各种\"三七\"等。

(2)通淋利水、散瘀消肿,主要用于各种水肿,腹水之疾者如:麦穗七、狮子七、鸡爪七。

(3)清热解毒、消肿止痛、治疗虫蛇咬伤者如:黄花三七、灯台七、花脚七等。

(4)止咳化痰、平喘益气、定神定志如:芝麻七、扁担七等。

(5)健脾和胃、补血温阳,主要用于胃疼、腹疼、泻泄、痢疾者如:朱砂七、盘龙七、扣子七、疙瘩七等。

(6)滋阴补肾,活血调经,主要用于妇女月经不调,痛经之疾者如:头发七、铁丝七。

(7)治胃溃疡者如朱砂七,治淋巴结核、淋巴瘤如:桃儿七、灯台七,抗菌消炎者如蝎子七、和尚七、秤杆七、五花七等。

太白草医通过长期的医疗实践,形成了其独特理论体系,其理论基础是与中医中药理论一脉相承的。如草医认为病有七因:风、寒、暑、湿、郁、损、衰;治疗有七法:补、泻、宣、通、理、散、收。也采用\"四气五味\"、\"升降沉浮\"、\"归经补泻\"、\"阴阳五行\"、\"辨证论证\"、\"理法方药\"等学说。这些理论来源于实践,又用于指导临床实践。

END