首先欢迎来自全国各地的游客朋友们,欢迎大家来到北京古代建筑博物馆参观游览。我是今天的志愿者讲解员,我的名字叫王靚(示意一下志愿者讲解员工作牌)。

那么接下来,我首先为大家介绍一下北京先农坛內的主要建筑群体和大致的布局,以及北京古代建筑博物馆的大致情况。

先农坛坐落在北京城的城南部,始建于明永乐十八年,即公元1420年,距今有600多年的历史。目前我们大家熟悉的北京中轴线申遗,南城这里以中轴线为对称,平行方向东边是天坛,先农坛在中轴线的西边。

清代皇帝祭祀先农的场面,神农祭祀牌位可在神厨院落正殿即神牌殿~里看到复原模型。

先农坛祭台,与上图对照可见祭祀时祭台摆放的情景,长方形黄色神农牌位神幄,坐北朝南。

先农坛內现存的主要有五组建筑群体,从西往东分别是:神厨院落、太岁殿院落、具服殿和观耕台、神仓院落、庆成宫院落。

神厨院落:往右前方看过去的那个台子,就是祭祀先农的祭台,先农也叫神农,炎帝也,他就是最先发明了农耕种植的人,解决了人民的饥饿苦竭,他还是发明了许多农耕用具的古代先人,后来人们为了纪念他称之为神农也叫先农。先农坛祭台正对过去的这个院落就叫神厨院落,占地面积6500平方米。有正殿和东西配殿,西配殿名为神厨,东配殿是神库,正殿为神牌殿,还有两个中空盝顶井亭就在一进院落的大门两侧。从神厨院落西北侧门穿过去,还有最近新开放的宰牲亭,它很漂亮,是一个重檐悬山顶建筑,是国内现有古建筑的唯一孤品,没有第二个了。

具服殿和观耕台:从我们站的这个位置的左前方那边看过去,就是传说中的一亩三分地,是明清两代皇帝进行耕耤典礼的地方;前边是观耕台,是皇帝亲耕后,观看三王九卿从耕的观礼台,也就是天子君临天下,要居高临下看臣子们演耕藉田。在观耕台北侧就是具服殿,是皇帝耤田演耕之前更换服装,稍作休息的处所,也就类似于咱们老百姓说的更衣室。左前方近处的这个小的灰色建筑,叫焚帛炉,焚烧祭祀祈福的贡品。

一亩三分地

观耕台,琉璃瓦白石砖,建于清乾隆年间1754年,方五丈高五尺,台座黄绿琉璃瓦仰覆莲式,东南西三出陛,各8级,面甃zhou金砖,青白石栏柱。

观耕台侧面的龙缠草琉璃瓦装饰,台座黄绿琉璃瓦仰覆莲式,缠枝莲花纹

具服殿:绿色琉璃瓦歇山顶,皇帝祭祀行礼前更换祭祀礼服的处所,先农坛內的具服殿是皇帝祭祀先农后,行亲耕耤田礼时换服装的地方,耕田仪式专用礼服为“皮弁bian服”。

我们正前方那些是神龛,供奉山湖海渎,风云雷雨电,各路神仙,神龛的前面,是用植物仿造了一个类似神祇坛祭台的模式。

宰牲亭:每个坛庙都会有宰牲亭,俗称打牲庭、牺牲所,是宰杀祭祀牺牲的处所。古代用于祭祀的动物叫“牺牲”,有马牛羊鸡犬豕等。也称六畜,常用的牛羊豕三牲。祭祀所用的牺牲,经过入涤、省牲、宰牲等程序。入涤就是将选中的牺牲进行静心圈养1~3个月不等;祭祀前两天进行省牲,这是礼部大臣要亲自选看祭祀所用的牺牲;祭祀前一天的黎明在宰牲亭进行宰牲并制成祭品。

神厨院落

井亭是祭祀先农神宰杀牺牲、制作贡品时取水的地方,东西两口井都建有六角井亭,为中空盝顶。顶的中央部开有露天空洞与井口相对,即便于采光能看清楚井里的水面,还有采集天地之气的吉祥寓意。

太岁殿院落:那么我们现在站的这个地方是太岁殿院落,占地面积约7700平方米。这里是拜殿,它是一个穿堂殿。我们整个的中国古代建筑发展历程就陈列在拜殿內,我们今天主要的讲解内容,也就是中国古代建筑历史的发展,也多在拜殿里。由拜殿进入太岁殿院落后就是东西配殿,还有主殿太岁殿。我们待会儿要从拜殿开始讲解中国古代建筑发展历程,然后再去太岁殿看一看咱们先农坛的镇馆之宝。

太岁殿

拜殿,穿堂殿

神仓院落:占地面积约3500平米,比太岁殿小一半,在太岁殿东边,很快就要对外开放了,我们也正在准备讲解词,为大家服务,欢迎大家到时候再来参观。

庆成宫院落:东边还有一个庆成宫院落,占地面积约13000平米,差不多是太岁殿和神厨院落总和。里面的建筑都非常漂亮的,据说庆成宫大殿还是最高级的芜殿顶。未来可期,先农坛古建馆应该会有越来越多,越好的古代建筑面向大众开放,这也是我们国家文化自信,一个非常精彩的教育基地。

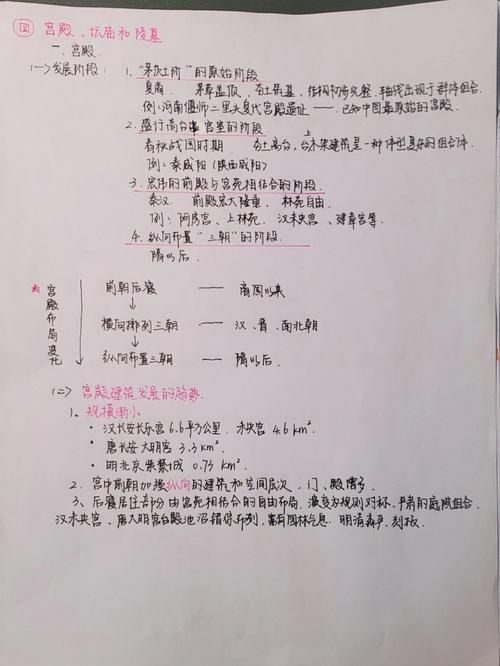

既然是来到了中国古代建筑博物馆,首先让我们了解一下中国的古代建筑的发展历程,中国的古代建筑是从何而来,如何兴起,又是在什么时候走向了衰落呢?所以让我们来进行一次中国古代建筑的穿越之旅吧!

OK。Let's go。

我们的古代建筑历史穿越现在正式开始了

1,建筑起源

原始社会,史前大约20~50万年前 ,原始先民人居住在天然洞穴;3万年前已经分了“上室”住人,“下室”墓地,开启了文明居住的萌芽;

旧石器时代大约1万~2万年前,人们逐渐掌握了一些简单的建造房屋的技术,由于南北方气候差异,有了巢居和穴居。

北方先民居住在“地穴”或“半地穴”式的建造里,可抵御北方的严寒,防止野兽袭击。现今陕西依然保留有窑洞,山西平陆、河南巩县还有下沉式窑洞民居,都是穴居的传承。这些窑洞是我国远古“穴居”经过劳动人民长期积累的生活经验,和日臻成熟的建造技术发展而来的居住形式。

南方先民则以巢居为主,在地上1米多高大树下搭建居所,防潮湿洪水,防止猛兽。

现今西南地区少数民族,例如云南西双版纳的傣族村寨,就是这种干阑式建筑的遗存。还有贵州山地居民秉承“宁居坡地,不占良田”的居住理念。都是祖先遗留的宝贵生存经验。

新石器时代大约1万~5000年前,在距今六、七千年时,我们考古发现了7000年前的河姆渡文化遗址。有干阑式建筑群体,也有半地下洞穴,更令人叹奇的是发现了榫卯结构的文物古迹,且多达40多种,这里干阑式穴居杂混,已经开始使用了木骨泥墙,比先前的茅茨土阶有了很大的进步;同时还发现了那时候的谷物。

差不多也是同时期的另一个重大发现,是距今5800年前的辽宁凌源牛河梁女神庙遗址,出现了彩绘和泥塑女神像,这是美学应用于建筑中迄今发现的最早实例。

2,青铜器时代大约5千~3千年前

历史的车轮转到了“夏”王朝:奴隶社会时期的河南二里头晚夏宫殿遗址,已经开始使用木骨泥墙建造房屋,同时出土的青铜器皿,虽然没有文字,但二里头都城的建筑群体仍然在挖掘中,肯定会有新发现的。关于“夏”王朝,司马迁先生的《史记.夏本纪》,《左传》,《山海经》等古书籍都有记载,而二里头遗址的发现,让这些书籍文字有迹可循了;

商, 殷墟遗址,国都,已经有了“中轴线,南为尊,左右对称,纵深布局”的规划布局。在河南安阳小屯村,还发现了3000年前的甲骨文,大约4500个;现今常用3000个,佐证了商王朝存亡的事实。

3,进入铁器时代 大约3千年前

周 封王筑城~春秋

从茅茨土阶,进步到了木骨泥墙再到瓦的出现,古代建筑有了进一步的发展。

下图是陕西凤雏村的西周建筑遗址,迄今发现的最早的四合院,原为西周初期诸侯的宫殿或宗庙。它是一组严格按轴线对称关系组织的两进四合院式建筑,南北长45.2米,东西宽32.5米,其中轴线上依次排列有照壁、大门、前堂和后室,其中前堂和后室之间有廊子相连接。

西周时期:这种前堂后室的布局,可能就是“前朝后寝”式的宫殿格局,也就是“三朝五门”制度的初期形态。其中轴线两侧为带前廊的厢房,厢房的前廊和后室的前廊彼此连通,形成廊院。

遗址中发现的瓦片证明,此处建筑的屋顶已使用了瓦。该组建筑严整的平面布局说明中国传统建筑的空间组织已趋成型,与夏商时期相比,西周的宫殿建筑无论在布局、技术和外观上都取得了巨大进步。

西周、春秋时期,高台建筑有了巨大的飞跃进步。

周王朝施行土地分封,有王公贵族71国,以王都城为标准,封国诸侯都城规模大的1/3,接下来1/5 ,最小国1/9。

《周礼 考工记》出现于春秋战国时期,“匠人营国,方九里,旁三门;国中九经九纬……”

中山国王厝(cuo)建筑图版~是最早的设计规划图,也叫“兆法图”,用的是铜板鎏金的材料,设计规划了王灵墓地的建筑;

春秋战国时期的著名匠人“鲁班”,也叫公输班,他发明了许多东西:刨子、锯子、曲尺、墨斗、云梯、钩强、石磨、雨伞、门户铺首、木马车、锁、钥、砻、铲等各种工具和器械。此外,他还能建造宫室台榭、修建桥梁、殿宇、寺庙等建筑。

4,秦 B221~B209

当华夏民族进入到天下一统的封建帝国时代,建筑也有了新的发展。

秦始皇集中全国人力物力与六国建造技术成就,在咸阳修建都城,宫城、陵墓。咸阳宫建筑是高台榭美宫阁,集当时六国建筑之精华,李商隐的诗:“咸阳宫阙郁嵯峨,六国楼台艳绮罗。” 楚人一炬可怜焦土。

秦始皇:统一中国,续建了长城连接16省2.1万公里,是如今是世界7大奇观之一。当我们去西安旅游,仍能够领略阿房宫、秦始皇陵震古撼今的大秦帝国风范。

秦始皇还修建了贯通南北的驰道(也就是古时候高速公路) 规定的路宽,路轨;修建了灵渠,是世界上最古老的运河之一。

兵马俑,秦始皇陵,都是祖先留给我们的璀璨夺目的文化瑰宝。

5,汉B209~220

当刘邦战胜西楚霸王项羽于垓上时,一曲《霸王别姬》的生离死别,是我们现今仍然用舞台艺术记录历史故事的篇章,当虞姬“劝君王饮酒听虞歌,解君忧闷舞婆娑。” 虞姬起舞宽慰,为解除项羽后顾之忧,舞剑后自刎。这一剑结束了楚汉之争,历史进入了一个封建社会的上升期,汉朝,此时期社会生产力的发展,也促进了建筑产业的进步,也进入了我国建筑史上第一个繁荣时期。

西汉都城长安,战乱基本平息后,宫殿坛庙陵墓苑囿大规模兴建,总设计师是潇何。 刘邦当时就问萧何:“天下苦战汹汹 何以治宫室过度也”;萧何回答:“天子以四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”

汉代地上建筑存世甚少,多为石阙,所幸可从出土的明器中窥见一斑,也称冥器,即陪葬品。汉代崇尚厚葬,事死如事生,有很多缩小比例的屋舍。上图是河南出土的汉代坞堡陶楼,四进院落,有门楼望楼主屋和后堂,四周还围绕高墙。还有这边河南出土的东汉绿釉三层水榭。一般的随葬品称明器,古人事死如事生。可见这个陶楼,已经有了高阁楼式建筑,还出现了斗拱。

汉朝的建章宫,有了“一池三山”的苑囿建设理念,即一个太夜池,三个神山:蓬莱,瀛洲,方丈。

关于汉葬,这里是北京丰台大葆台墓地的一个模型,是西汉时期燕王墓地,这种“黄肠题凑(朝上为题,向下为末)”~即“黄柏、树心、额头、合聚”之意,这种墓地建造形式应该是当时最高等级皇家葬穴。用柏树去掉树皮,取其中的黄色木心围建而成,总长42米,高3,共有15880根黄木心。每根长90cm截面10cm方形。可谓极奢华之墓。

东汉时期,都城为洛阳,白马寺属于皇家寺院,《资治通鉴》 有记载是光武帝刘秀派出天竺取经回来的僧人居住和藏经书的居所,如今被称为:天下第一寺,也是名副其实。

这一时期土木砖石都出现了,一些墓穴壁画里也有芜殿顶、歇山顶、悬山顶、攢尖顶出现。石制建筑有石祠,石阙等。

四川雅安高颐阙,高颐是当时的四川益州太守。高颐阙高6米,长1.6米,宽0.9米,属于石仿木建筑,出现了斗拱,角柱,还有24个汉字“汉故益州太守阴平都尉武阳令……举孝廉……”雕刻画面有张良椎秦王,高祖斩蛇,师旷论学,鼓琴 ,以及车马出行图,据说雅安的真迹上面还有“妇人启门”图,等下我们看看这大殿里应该有。高颐阙融集历史文化,美术雕刻,石仿木建筑于一体,历经两千多年沧桑依然巍峨耸立,是极其弥足珍贵的历史文物。说到举孝廉,我们大家熟悉的这一时期的曹操,就是举孝廉当的官。

6,三国两晋南北朝时期,南北割据战乱长达360多年。引用曹操说的话:铠甲生虮虱(jishi),万姓已死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。此时的老百姓寄和平希望于佛教,所以出现了很多寺庙,佛塔,石窟等建筑。唐杜牧的诗“南朝四百八十寺 多少楼台烟雨间” ,仅一个建康城里就有寺庙500多处。

洛阳,永宁寺塔,是一个九层木塔,古书描述此塔 “去京城百里,已遥见之”。据杨玄之《洛阳伽蓝记》追述,永宁寺塔为木结构,高九层,一百丈,一百里外都可看见。据其他记载,塔高四十九丈或四十余丈,136.71米,加上塔刹通高约为147米,是古代最高大的佛塔。题外话:永宁寺塔是现有记录里最高木塔,是山西应县木塔高度,应县木塔塔高67.31米,的两倍多。

石窟是形象化的佛经,在岩石峭壁上模仿木构建筑,雕凿前廊后室,雕塑菩萨塑像,从而展现出人间佛境。

云岗石窟起建于北魏年间( 386年—534年)约1600年前,位于山西省大同市,依山开凿,拥有众多石窟,其中大窟就50多个,佛像达5万多,可以说规模宏大。

石窟:敦煌莫高窟,麦积山石窟,云岗石窟,

嵩岳寺塔:中国迄今发现的现存最古老的佛塔,具有印度风格的火焰门楣,展现了天竺风格。

嵩岳寺塔为15层的密檐式砖塔,平面呈12边形,属于孤例,通高37米,其底层直径10米余,比例近似π值,符合了高度等于圆周长的设计法则。由基台、塔身、15层叠涩砖檐和塔刹组成。塔身分上、下两部分。上部东、西、南、北四面各辟一券门通向塔心室。下部上下垂直,外壁没有任何装饰。塔身之上是15层的叠涩密檐,自下而上逐层内收,构成柔和的抛物线。塔刹由基座、覆莲、须弥座、仰莲、相轮、宝珠等组成,塔下有地宫。嵩岳寺塔是中国现存最早的砖塔,反映了中外建筑文化交流融合创新的历程,在结构、造型等方面具有很大价值,对后世砖塔建筑有着巨大影响。

题外话,我们常说:救人一命胜造七级浮屠,其中的浮屠就是佛塔的意思。

7,隋朝,581~618,共39年

隋朝河北“赵州桥”是一座石拱桥,设计师:李春,建于公元608~618年。已有1400多年历史,又名“安济桥”,这座单拱敞肩石拱桥漂亮,省材,减重,泄洪,横跨在洨河上。桥长64.4米 宽9米,单孔跨度长37.2米拱高7.23米,28道石拱券并列组成。大孔上端还有4孔,利于泄洪减低水压,还使得桥身曲线和谐比例优美,也节省建材减轻桥体总重。桥上栏板部的隋朝的狮龙浮雕更有艺术及研究价值,被收藏于国博。设计师李春也是能够因赵州桥被记录流传至今,是中国古代极少被传颂的建筑学家典范,更有历史价值。梁思成先生称赵州桥是:中国古代建筑一绝。

隋朝定都大兴城,即后来的长安城,设计师宇文凯,还设计了陪都即东都洛阳;都城有了城市主轴线。隋朝还修建了长城;疏通了南北大运河 2500公里的京杭大运河 大兴~洛阳~北京

~杭州

8,唐 618~907

长安城:朱雀门大道宽155米,北京长安街现在的宽度是120米;

三大内:大明宫 太极宫 兴庆宫(李隆基 杨贵妃);雁儿并飞腾,闻奴的声音落花荫,这景色撩人欲醉,不觉来到百花亭。

长安城实行里坊制,108里坊 ,暮鼓晨钟,夜晚宵禁,白居易诗“登观音台望城”:

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

史料记载长安城的东北侧居住的富人文人较多,比如进京赶考的人,家境富裕的都住在永兴坊附近,比如王维等。而像杜甫这样虽是大才子但家境贫寒的,都住在靠南边甚至城门外。长安城西城,多是市井民生,生意作坊等地。

晋昌坊:应该是原大雁塔所在地,一座小土丘上,朱雀门大道东侧偏南,对准大明宫。

唐的宵禁制,敲晨钟暮鼓为里坊关门的指令,李白“长安一片月,万户捣衣声。”就是当时长安城,市井宵禁生活的写照。

清晨60钟,人头攒动街巷中。东市奢侈品,西市购家用。买东买西去,就是买东西。

大明宫:相当于朝政要事议事厅,全世界的政客要人多在此被接见。有“九天閶阖开宫门,万国衣冠拜冕旒。”的壮观。

南禅寺

“南禅寺”~中国现存年代最早的唐建木造建筑。公元782年修建,唐武宗灭佛是公元845年,南禅寺是目前发现唯一一座幸免于难的佛寺,虽然它的名气和体量都不如佛光寺东大殿,但南禅寺大殿对于研究古代建筑历史的作用不容小觑。南禅寺面闊3间,进深3间,外观古朴,造型好看,结构简单,殿內无柱?。原有十七尊唐代原貌的塑像,形态各异表情生动,是南禅寺另一项顶级国宝,但由于被盗,现只剩下14尊。殿內屋顶人字形“大叉手”,是唐代典型木作之法,南禅寺大殿是目前所发现的最早实例。

佛光寺东大殿:梁思成林微因1937年6月实地勘察发现的 ,梁思成以朝圣者心情“仰望大殿,咨嗟(zijie)惊喜”。佛光寺:雄浑壮丽,造型开朗沉稳 。使用最高级的四阿顶即芜殿顶;斗拱雄大,斗拱柱高比是1:2 ,出椽深远达3.96米 ;佛光寺东大殿具有唐代建筑的显著特性;有栩栩如生的雕像,精妙绝伦的壁画,有“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”以及“唐大中十一年” 落款。佛光寺东大殿的四绝包括:唐代的35尊雕塑/壁画/题记/建筑,被梁思成先生称为“中国第一国宝”名副其实,是完整的唐代木构殿堂,集建筑技术,佛像雕塑和彩绘艺术于一身的伟构。

“佛光寺东大殿”,屹立一千多年,是中国罕见的保存至今的最完整最大的唐建木造建筑,被梁思成先生誉为“国宝级文物古迹”。集建筑技术,佛像雕塑和彩绘艺术于一身的伟构。佛光寺东大殿的殿宇规模非常庞大,斗拱技术运用的炉火纯青,展现出唐代雄奇的木构精髓。现存的佛光寺东大殿是建于公元857年,可见是公元845年武宗灭佛运动过后新建的佛寺。佛光寺东大殿柱位极工整,框架结构复杂;屋顶采用最高级的四阿顶,四坡五脊芜殿顶;殿內屋顶有相当考究的天花板,将梁架遮住。外观大气磅礴,木构简洁明朗,体现了唐构建筑的精髓。面闊7间进深4间,屋顶出檐深远,几乎与墙体同高,整个屋顶坡面舒缓;仔细观察,屋檐起翘昂扬,檐下斗拱硕大舒朗,展现着力与美的结合。如此雄壮难怪梁思成先生在当年发现佛光寺东大殿,第一眼看到时,感慨万千:瞻仰大殿,咨嗟惊喜!

梁思成先生和林徽因女士在1937年抗日战争前,发现佛光寺东大殿的历史故事,也在中国古代建筑研究史上传为佳话。

五代十国:907~960

历史的车轮再一次重复,就像秦汉后的三国两晋南北朝一样的战乱,隋唐后的五代十国也是动荡不安,还好时间不长,只有50多年。所以,能够留下的历史和建筑都不多。五代十国建筑:虎丘塔。

虎丘斜塔,塔高47米,八角七层,青砖造就,此塔建于五代后周显德六年(959年),落成于北宋建隆二年(961年),已有一千多年历史。这座江南最古老的大型砖塔在建造时地基就有局部沉降,以后历次修葺,并没有控制住塔身倾斜。1981年又进行了加固修缮。使这座古塔控制了倾斜。经测定,塔身的倾斜度和沉降都处于稳定状态,塔顶中心偏离塔底中心2.32米,塔身倾斜度为2.47度,被国外建筑学家称为“中国的比萨斜塔”。

9,宋辽金960~1268,

清明上河图:

宋,废除“里坊制”,倡导“临街开设商铺” 经济发展繁荣,也带来了建筑上追求精致优美,这个时期出现了奢华的勾栏瓦舍。

福建泉州开元寺东西双塔,位于中轴线两侧,东镇国高48米西仁寿45米,石仿木5层阁楼式建筑。

山西晋祠圣母殿,1023年建,是现存“副阶周匝”,并殿前设有水架桥殿堂,最古老的实例。面阔7间进深6间,重檐歇山顶,四周回廊环绕,即《营造法式》所称的“副阶周匝”,斗拱硕大浪漫使用了升起技术;8条盘龙廊柱是宋代遗存,龙身细瘦昂首向上张牙舞爪,皆怒目利爪鳞甲须髯给人以蓄势待发之势,这是现存最古老的龙柱; 大殿应用辽的“减柱法”使得殿堂空间宽阔敞亮;殿前如大鹏展翅的“鱼沼飞梁”也是中国最古老的立交桥了,34根石柱立于水中架起桥面,就像水中建造屋宇一样。

典籍称水源:圆为池方为沼。水中常有鱼儿游荡,水面一桥飞架四方,所以“鱼沼飞梁”十分贴切。

走到这里,可以说一说关于宋辽金时期出现的“减柱法”,以拜殿为例即可,结合晋祠圣母殿。

宋四大书院:中国古代著名的四大书院是:河南商丘的应天书院、湖南长沙的岳麓书院、江西庐山的白鹿洞书院、河南登封的嵩阳书院。这四所书院都是在宋代创办或兴盛的,是中国古代教育和学术的重要基地,培养了许多著名的学者和文人,如晏殊、范仲淹、司马光、朱熹、范成大等。

《营造法式》作者李诫 梁思成儿子起名字梁从诫,足见其敬仰之意

应县木塔:是现存世界上最古老最高大的全木结构塔式建筑,与意大利的比萨斜塔,法国的埃菲尔铁塔并称世界的三大奇塔。应县木塔建于1067年,近千年不倒的全木制佛塔,得益于塔设计合理,木构建筑技术的特点。八角形平面,抗风,桶中桶结构抗震,67米高,全榫卯木制结构 5层6重檐外观,内部4暗层,共9层,54种斗拱,480个斗拱,号称斗拱博物馆, “竣极神工”匾;刚柔结合,刚—双套筒结构,柔—斗拱博物馆。

应县木塔呈八角形平面,底层直径宽30.27米然后往上逐层略收,总高67.31米。5层6重檐加4暗层,共9层。“明5暗4”9层塔是应县木塔的一大特点;此外整个楼体斗拱变化多样,达54种,480朵之多,这样的多重斗拱的构造,可以大量分散和消耗摇晃的外力,这种绝佳的抗震性也是应县木塔屹立千年不倒的重要原因。

1,木塔在雁门关附近,是民族融合的象征。

2,梁思成说:“这塔真是个独一无二的伟大作品,不见此塔,不知木结构的可能性到什么程度”。西方人一直认为木结构建筑只能横向发展,67.31米总高的木塔打破了这种论断。

3,应县木塔底座呈亚字形,长宽52米,庞大的基座增加了木塔与地面的接触面积,为其站稳脚跟提供了强大的支撑力。

4,木塔内里为五明四暗,暗层中有斜向支撑及内墙(1933年内墙部分被拆除改换上了木构隔断),有助于塔身的稳固。

5,54种斗拱共480朵,赋予木塔在结构上充足的弹性,增加了防震性能。塔刹高9.9米,8根铁链从铁刹系向八角,防止铁刹被风吹倒。

6 ,用了3000立方米的松木,重2600吨。

7,最后我们看塔内的5层佛像,实际上就是一座立体化的佛寺,自下而上表现出前显后密的布局。也就是我们日常多见的平面佛堂,建造成了一座向高空叠起的立体化佛寺,更通俗的讲解就是住在平房的神仙搬进来高楼大厦。

建成后的释迦塔历经过七次大地震,身中200多颗炮弹,可谓多灾多难,饱经沧桑。为何木塔能屹立千年?主要有以下几点原因。1)八角形的平面,塔的质心和形心同一,意味着心点到各边的距离相等,力矩相等。各边受力均衡,没有应力集中点。2)四个夹层内遍布草栿、地栿、梁枋、斜撑,如圈梁般把内、外槽紧紧的固结在一起,每层自成一个完整、稳定结构,然后再向上层层累叠。3)外檐柱间有斜撑,内槽柱间立叉子,保证柱子不失稳。外檐轮廓向上折收,但只是用插柱造内收外檐柱,内槽柱一至四层位置不动,上下对齐,直到第五层最顶层才内收一次。4)木构榫卯结构是绞接不是刚接,所以能够允许一定程度的变形。地震波到达时可以产生一定幅度的摇摆晃动,但不倒塌。5)金元明清历代均有修缮。

河北正定的隆兴寺:六进院落,庭院深深深几许的感觉。

院落南北纵深,重叠有序,殿阁高低错落,主次分明,是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要实例。

摩尼殿始建于1052年,大殿布局奇特,其正方形殿身的四面正中各出一山花向前的歇山式抱厦,使平面形成十字形。即东西南北四面都有入口,且四周凸出,有四座歇山顶的方形佛殿,使平面形成十字形。檐下斗拱宏大,分布疏朗。

柱子用材粗大,有明显的卷刹、侧角和生起,与宋《营造法式》相近。我国古建筑专家梁思成先生称,这种布局平时除去北京故宫紫禁城角楼外,只在宋画里见过。

还有这里的转经阁,千手观音大铁佛,都值得去看。

《金明池夺标图》作者张泽端也是《清明上河图》的作者。第三届茅盾文学奖作品《金瓯缺》,第25章345页,描写“李师师金明池观赛”,很详细的园林布局及建筑群体的描述。图中可见即使龙舟都是多层楼阁式歇山顶造型。

艮岳园:900多年前,这座空前绝后的超级园林,出现在当时最繁华的国际大都市——北宋汴京城,今开封。艮岳园,始建于宋徽宗时期政和七年即1117年,竣工于宣和四年即1122年,园林设计师正是艺术造诣极高的宋徽宗本人,艮为地处宫城东北隅之意。艮岳园没有沿用“一池三山”的典型园林模式,营造了以山水画为蓝本,富有诗情画意、宛自天开的世外仙境。园中遍布着奇石古树、奇花异草、珍禽异兽和亭台楼阁,一草一木一石一景皆有出处,有着“括天下之美,藏古今之胜”的美誉。美是要有代价的,只说这园中花石,来自江南千里之外,北运至汴梁城,老百姓戏称“花石纲”。宋徽宗时期"纲"是指一个运输团队,往往是十艘船称一"纲"。当时指挥花石纲的有杭州"造作局",苏州"应奉局"等,奉皇上之命对东南地区的珍奇文物进行搜刮。花石纲是宋徽宗时运输东南花石船只的编组。宋代陆运﹑水运各项物资大都编组为"纲"。一座“艮岳园”致使大宋国库困竭枯涸,民怨沸腾造反义军层出不穷,有记载的“方腊起义”就是发生在这个时间段,北方的金国也乘虚而入,使得大宋朝开始走向灭亡。所以后来政治家的慨叹 “中原自古多亡国,亡宋谁知是石头?”

题外话:宋徽宗治国不行,可艺术造诣极高,是一个画家,他的画作至今有传;是一名书法家,他发明的瘦金体。

金朝 女真族 独创古建筑特征:九脊歇山屋顶? 殿前白玉栏杆,金黄色琉璃瓦铺顶。

辽984年,天津蓟县独乐寺观音阁,屹立一千多年,辽宋代的建筑。

独乐寺观音阁建于公元984年,已经屹立一千多年,其外观兼有唐木构建筑的雄伟壮观,又有宋代木构的秀丽风姿,是一座与所供奉的巨大观世音菩萨立像浑然一体的空心木构楼阁。观音阁结合了柱梁及斗拱铺作,造出了一座内部呈空筒状的楼阁,用以容纳高大的观音立像。阁楼外观两层,内部实际为三层,沿木梯上行,有一个暗层夹在中间,扶梯而上还可以观仰到菩萨的侧身,甚至头部。到达观音阁参观游览的人,可以在极近距离仰视观世音菩萨佛像,仿佛随时随刻菩萨恩泽众人,普渡众生,立刻会有肃然起敬的感受。

夏:螭吻,在唐朝以前的鸱尾加上龙头和龙尾后逐渐演变为明朝以后的螭吻。一般被认为是龙的第九子。平生好吞,殿脊的兽头之形是其遗像。这个装饰一直延用到21世纪。

在古代中国宫殿建筑中,屋脊走兽只有官家才能拥有。部分民居会有小巧的螭吻。螭吻喜欢东张西望,经常被安排在中国宫殿建筑的屋脊上,做张口吞脊状,并有一剑以固定之。螭吻,因其性情好望喜吞,人们常把它用作建筑物的装饰,尤以作屋脊镇火的兽头为多。从远古图腾崇拜的演变来看,鱼变成龙是因古代以鱼为图腾的氏族融合到了龙图腾的民族,作为族徽的图腾形象也跟着起了变化,变成了龙头鱼身的鱼龙。

接着后边的永乐宫模型,上有螭吻的具体应用,还有太岁殿屋顶的螭吻,院落布局都显示出了建筑的等级。

山西芮城的永乐宫,道观。芮城传说是吕洞宾的故乡,因而建起了此道观 ,有800多年的历史,殿內960平米壁画《朝元图》堪称奇观,画中仙人飘逸洒脱 栩栩如生 宛若神仙下凡一样灵动。在笔法上《朝元图》继承了唐代画家吴道子的风格,基本以圆润的笔触为主。画中每一根线条,每一笔都勾勒得精细流畅,线条长有丈余,短不足寸,粗近厘米,细如发丝,最令人惊叹的是,一丈长的线条,常常不见接笔停顿之处,运笔流畅自如,一气呵成,可谓顶天立地、气贯长虹。堪称“曹衣出水,吴带当风”的画风杰作。

元 公元1268年~1346年,元始祖忽必烈统一华夏,元大都即现在的北京城。修建了太液池,万岁山,就是如今的中南海北海。

位于北京市西城区阜成门內大街,妙应寺白塔是一座藏传佛教喇嘛塔,设计师是尼泊尔人阿尼哥,是尼泊尔风格佛塔最初传入中国的杰作,也是后来各地喇嘛塔模仿的标本之作。妙应寺白塔通体纯白,共4层,高近50米,是我国现存的第一个最古老的瓶形喇嘛塔,由印度覆钵体形演变而来。塔顶部四周悬挂36个铜铃,迎风摇曳似乎在诉说着近800年历史变迁的沧桑。如今在白塔的西南侧,矗立着一座阿尼哥雕像,是由尼泊尔国家赠送的,神态祥和,似乎端详着每一位来访的游客。

元朝是一个比较开放时代:阿尼哥当时长期留任元朝,任职大司徒,相当于建设部部级领导;意大利人马可波罗,被忽必烈任命为朝内重要官员,他的《马可波罗游记》流传至今。

走到这里如果前面没有讲减柱法,可以说一说关于宋辽金时期出现的“减柱法”,以拜殿为例即可。

11,明清建筑

明清时期也是中国古代建筑鼎盛时期,也预示着古代建筑的谢幕。

明:一是明长城重修,东起鸭绿江,西至嘉峪关,修了近万米。如今游人如织的八达岭长城,就是明代建筑杰作。

二是陵墓建造,留下了明十三陵,清东陵西陵。这些都是宝贵的古建遗产。三是明清建造的古刹分布在南京北京也留存很多,明代著名南京三大古刹,灵谷寺,天界寺 报恩寺;清朝寺庙更是遍地开花,西藏布达拉宫/承德外八庙/北京的雍和宫,如今都是依然香火旺盛,还有碧云寺,白塔寺。

四是在苑囿建设方面,秉承“虽由人做,宛似天开”的设计理念,呈现出了“北雄南秀,各领风骚数百年”的大格局。苏州园林,扬州个园瘦西湖,北京颐和园,圆明园,北海,景山公园,承德避暑山庄都是典型的代表作。

五是呕心沥血建皇城,为后世留下了光辉灿烂的故宫紫禁城 9999间半,如今保存完整,由南向北的六大宫殿:太和殿(皇极殿)中和殿( 中极殿)保和殿( 建极殿) 乾清宫 交泰殿 坤宁宫。

颐和园长廊:长700多米,273间,梁上布满1万4千多幅彩绘,多为苏式。

《皇都积盛图》,表现了明中后期北京城的繁华景象,商业街上人行车马热闹非常,真是天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。

关于北京的外八庙:

左祖右社;天南地北;

日东月西;农南蚕北。

“九坛”包括:天坛(祈谷坛、圜丘坛)、地坛、日坛、月坛、社稷坛、先农坛(太岁坛)、先蚕坛,还有天神地祈坛。九为虚数,意为多,实际有11座坛。

“八庙”包括太庙、孔庙(又称文庙)、历代帝王庙、奉先殿、传心殿、雍和宫、寿皇殿、堂子。

“一口钟”,大钟寺里的永乐钟。

园囿:虽由人做,宛似天成。

总体:北雄南秀。

最后拜殿参观已是尾声,我们先看一看这雄伟的大殿,给人的感觉非常宽阔,在建筑上有什么特点?就是使用了“减柱法“。

我们再看一看这精美的模型,是紫禁城角楼,当时据说朱棣皇帝要求,要有9梁18柱72条脊,这是甲方对角楼建设提出的要求。

紫禁城角楼凸出于紫禁城之城墙拐角处,为了呼应转角的特性,运用数座歇山顶相交,形成十字脊,且室内不出现任何柱子。一座小建筑拥有七十二条屋脊,可谓极尽华丽繁复之能事。

紫禁城角楼共有四座,分别立在东北、西北、东南、西南的转角城墙上。其造型玲珑秀丽,展现了与城内重重殿宇不同的设计趣味。另一个有趣的比较是,北京城墙的四隅一样也建角楼,但规模庞大,墙上留设许多炮口,显得极为严肃;而紫禁城角楼则采用迥然不同的建筑形式,虽是为了登高眺望之防卫功能,却呈现出优雅与气势兼具之外貌。

紫禁城角楼之外即是护城濠,楼阁耸立在城墙高台之上,可得倒影之趣,远看犹如宋代园林界画之琼楼玉宇。它平面呈十字形,角隅呈折角形,室内光影变化明显,中央为三重檐的双向歇山顶,交汇成所谓的十字脊屋顶。中心有一座金色宝顶,面对城外的方向又加重檐歇山顶,山面朝前。面对城墙方向的另外两端则略凸出,使用标准的重檐歇山顶。细算之下,一座角楼共使用八个歇山顶,出现十个山花,共有七十二条屋脊。这座美观而复杂的建筑展现明清建筑的特色,取精用弘,结构严谨,不用辽宋时期的减柱或移柱法。它的梁柱结构非常巧妙,所有屋顶的重量都通过斗拱与水平染枋,传递到二十根柱子上,而室内不出现任何一根立柱,形成一个无柱的空间,四周不用高墙,只安置格扇门窗,引进自然明亮的光线,极为神奇。总之,这是一座将力学与美学结合无问的建筑杰作。

镇店之宝:盘龙明镜藻井:隆福寺的僻卢殿。整雕,为金丝楠木,1米2直径,攀龙附凤,尊贵华丽不是威严,龙头下探55厘米。藻井构思不但有威猛的龙先生,四周还有凤凰展翅,蝙蝠送福,四角的鸾也是飞舞昂扬,同时各种几何图形都在这个藻井中出现,堪称奇观。

圆,方,四角转八角,

镇馆之宝 先农坛打卡必看

天宫藻井 也是来自隆福寺

须弥山造型 5层 68个榫卯阁楼 宛似琼楼玉宇的天上仙境

苏轼诗句:不知天上宫阙,今夕是何年

最近咱们国家不断发射成功的载人航天飞船,“天宫”N号了吧!

有没有非常相似之处呀!

这是巧合,还是冥冥之中的默契呀!

顶部星宿图象征“天”,周围五层圆形须弥山造型的天台上共有68座尺度大小不一,但屋顶斗拱梁柱台基俱全的楼阁,构成了“天”与“宫”的完美藻井,所以说“天宫藻井”名副其实。

顶部的星宿图,励粉堆金,1420多颗星星,金线相连,虽然是明代仿唐宋天文图,但与今天我们使用天文望远镜观测到的宇宙空间,几乎是相差不大,老百姓的话说是大差不差。

68座宫殿楼宇之间全部回廊相连,有歇山顶攢尖顶,据说以前每个宫殿里还有人的模型出入。

四周也是祥云染染,四大金刚托举着这座云端的须弥山似的空中世界。

来一段“天女散花”吧

云外的须弥山色空四显,

毕钵岩下觉岸无边

大鹏负日把神翅展,

迦陵仙鸟舞翩迁

八部天龙金光闪

又见那入海的蛟螭在那浪中潜

阎浮提界苍茫现,

青山一发普陀岩

(念)

且住,看前面已是南瞻部洲,那厢洛伽山头,好庄严,呼!

(流水)

观世音满月面珠开妙相,

有善才和龙女站立两厢

菩提树檐葡花千枝掩映,

白鹦鹉与仙鸟

在灵岩神岘上下飞翔,

绿柳枝洒甘露在三千界上,

好似我散天花就纷落十方

满眼中清妙境灵光万丈,

催祥云驾瑞彩速赴佛场。

其他相关内容:

五谷:黍(shu)菽(shu)稻麦粟(su)

木构建筑的:斗拱

斗拱层叠升起,承接屋顶重量到梁柱上

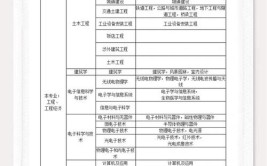

琉璃瓦:颜色黄色皇家建筑,绿色王府,黑色水属性坛庙

芜殿顶 歇山顶 悬山顶 硬山顶 盝顶 攒尖顶

螭吻 屋顶主脊梁两端

故宫太和殿的屋檐脊兽 脊兽 垂兽:加上螭吻共12个

(仙人骑鸟,凤,鹤)仙人是齐国国君 逢凶化吉

一龙二凤三狮子

海马天马六狎xia鱼

狻猊(suanni)獬豸(xiezhi)九斗牛

还有行什排后头。像个猴。

“仙人骑鹤”打头喽

一龙二凤三狮子

海马天马六狎鱼

狻猊獬豸九斗牛

最后行什像个猴避雷

一加十雕有看头,有看头”

和玺彩画 璇子彩画 苏式彩画

颐和园长廊1万4千多个苏式彩画

广州著名的陈氏书院俗称陈家祠,建于1894年,是一所南方地区很少见的多院落大祠堂,砖雕彩塑装饰丰富。如果到广州旅游的朋友这里应该是必打卡点,陈家祠最令人眼前一亮的,是建筑物上的石雕砖雕及屋脊陶塑,也是清朝年间广东民间艺术最为精湛的历史遗存,最有特色也是最著名的是屋脊上的石湾陶艺,缤纷灿烂的五彩釉色,捏塑出古典戏曲故事,芸芸众艺身后以华丽极致的亭台楼阁为背景。主要建筑体“中堂”屋脊陶塑,仅戏曲人物就达两百多,有传统剧目八仙祝寿、加官晋爵、麻姑献寿、麒麟送子等老百姓耳熟能详的吉祥故事,给人以“你方唱罢我登场”,好戏连台的艺术享受意境。更可贵的是,所有这些艺术创作都存留了承造师匠的姓名,这些都是后代研究历史的重要资料。

古代木雕门窗:有图必有意,有意必吉祥,这句话出自古籍《庄子 人世间》

金砖 ,制作时长要两年多,敲击有金属声音,人工费昂贵,合格率要求严格。是明清两代皇家御用,产自苏州附近,复杂的6道工序:1掘土后晾晒1年去土气;2浸湿后牛踏去水气;3放入坯模人踏细踩;4晾干后糠草熏;5大、小火烧制;6桐油浸泡后再打磨。完工两年多时间,成品达到:“明如镜声日磬”,“敲有声断无孔”。敲出金属声,制作繁杂费时费力,称为“金砖”名副其实。十分贴切。

产自苏州也叫京砖。

北京城的中轴线北起钟鼓楼,南至永定门,7.8公里长的文化璀璨,如今也在申遗中,这都感恩我们祖先遗留下来的夺目古建遗产。

北起钟楼~鼓楼~景山公园~故宫(神武门 钦安殿 坤宁宫 交泰殿 乾清宫 保和殿 太和殿 午门 端门 天安门)~天安门广场(人民英雄纪念碑 毛主席纪念堂)~前门~前门大街(珠市口 天桥 先农坛 天坛)~南端到永定门

结束语1:感谢大家的聆听,尤其是感谢带着娃娃来博物馆的朋友。我们在几百年的大殿里遥望千年历史,我们有责任让孩子们知道,不是看见所有的建筑都叫城堡,迪士尼乐园固然有趣,但无论你行走于山西还是来古建馆听我们的讲解,我们更加希望孩子们能够提升和增强中华民族的文化自信民族自信。

稍改就可以适合用在学生场:对古人智慧的敬仰,敬佩,当我们:仰望星空想,脚踏实地做,建设我强国,有你更硕果。

结束语2:通过参观中国古代建筑博物馆,我们看到中国的古代建筑内涵深厚而形神皆备,在技术上善于用木结构,将木材技术发挥到了极致,为世界上其他文明所罕见。

神仓历史文化展讲解词如下:

001欢迎您来到神仓建筑群!

神仓建筑群是先农坛建筑群的重要组成部分,用于储存耤田收获的谷物。建筑群内的神仓被誉为“天下第一仓”,为先农坛独有,是将储藏的谷物转换为皇家祭祀礼仪祭品的重要场所。

002神仓建筑群现在陈列的是《神仓历史文化展——神仓藏玉粒 五谷播天下》展览。该展览以神仓建筑群为依托,介绍神仓的历史变迁,呈现建筑的历史风貌,让与世隔绝了二百多年的神仓建筑群第一次走近社会大众。

003北京中轴线以国家礼仪文化为核心,两侧的祭祀建筑均围绕着礼仪制度进行规划和建设。先农坛承载着国家祭祀先农和皇帝亲耕的礼仪传统,神仓更是耤田收获后粢盛的重要贮纳场所,有“天下第一仓”的美誉。在中国古代文献中,有关“神仓”的记载屡有出现。从汉代开始,神仓的功能由单纯收贮谷物上升为具有多重含义的礼制建筑。

004北京先农坛始建于明永乐十八年(1420年),坐落在北京中轴线南端西侧,与天坛呈东西对称分布格局。神仓建筑群位于先农坛内坛东侧,是贮存祭祀用谷物的重要场所。神仓建筑群初建于明嘉靖十年(1531年),位于明代旗纛庙以东。清乾隆十八年(1753年)裁撤旗纛庙,将神仓建筑群移建于现址,留存至今。

005永乐时期营建北京山川坛“悉仿南京旧制”,坛内主要建筑有太岁殿建筑群、具服殿、耤田、神厨建筑群、先农坛祭坛和旗纛庙建筑群,并无神仓建筑群的建筑设置。以藩王承继大统的嘉靖皇帝,为了集权立威,对国家公祭制度进行改革,于旗纛庙东侧创建神仓。清乾隆十八年 (1753年),乾隆皇帝以旗纛之神已在各军校场祭祀为由,下令撤去旗纛庙,将神仓建筑群移建于此。

006二十世纪初,神仓建筑群成为美军的信号所与军需处,民国时期又成为北平坛庙管理处的办公地。新中国成立以后,神仓建筑群功能又几经变迁。2022年开始,北京古代建筑博物馆对神仓建筑群内文物建筑本体进行修缮、彩画保护及院内环境整治,终于恢复了历史风貌。铅华尽洗,神仓依旧。

007神仓是先农坛中重要的建筑群体之一。清代仲春吉亥日,皇帝到耤田躬耕,秋收后耤田所获五谷存放于神仓,供国家祭祀礼仪所用。神仓建筑群在皇家祭祀体系中起着不可替代的作用。

008亲耕礼中,皇帝和三公九卿所播种的谷物也各不相同。清代帝王在耤田中播稻种,三公播麦种、谷种,九卿播豆种、黍种。这些五谷种子在耤田中成长,到了收获季节,成熟的五谷就存放在神仓建筑群内,以供粢盛。耤田中收获的五谷,经收谷亭晾晒后,在碾房里脱壳加工,储存于仓房中。每逢祭祀前依规将加工后的谷物供奉于神仓圆廪,至各坛庙祭祀日前一天提用。

009“黍稷曰粢,在器曰盛。”粢盛是古代盛在祭器内以供祭祀的谷物统称。粢盛是否丰洁,关系到祈望能否实现,是与国家祭祀密切相关的大事。在国家祭祀中,祭器有着严格的标准。器物本身,也从器型、材质、尺寸、颜色等方面,对应不同坛庙摆放位次。

010在国家祭祀典礼中,祭器、祭品规制严明。“粢盛”在重要祭礼陈设中处于居中位置,体现了中国作为一个农业大国对于“农为邦本”的深刻认识。

感谢您参观本展厅,请您到碾坊体验区继续参观:

011中国是世界最古老的文明国家之一,农业生产和农器发明、制造、使用,具有悠久的历史。耤田收获的五谷,经过晾晒、脱粒后,运到碾房,通过脱壳、碾磨等加工工艺后,最终得到“粢盛”。

012作物收割后,需收拢、挑翻,常用的工具有杷、朳、杈等。作物需晾晒架起时,则用笐、乔扦等设施。谷物收割后需要进行脱粒处理,脱粒器具分为手工操作及畜力牵引两类。谷物在脱粒清理干净后,为便于长期贮存需晒干,再经过脱壳去糠或者碾压成粉的加工才能食用。中国古代最早的谷物加工器具,基本上使用杵臼,春秋战国时期出现了磨。汉代后加工器具及使用的动力有了巨大变化,发明了碾、水碾、水转磨、畜力连磨、风磨、碓、砻等多种工具。

013您现在来到的是仓房体验区。“仓廪实,天下安。”粮食谷物的储备对于社会的繁荣、稳定和发展具有重要意义。神仓建筑群建成后主要核收耤田的谷物,仓房是用来储存谷物的重要场所,为了保持谷物干燥,防止腐坏,小小的仓房中隐藏着很多古人的智慧。

014为了保持谷物干燥,对仓的建筑功能提出了很高的要求,建筑形态将直接影响到仓内谷物的存储。神仓建筑群的仓房面阔三间,进深一间,前檐明间置三级台阶,悬山顶屋面,明间瓦顶正中设悬山顶天窗,加强通风换气,防止谷物受潮霉烂。

015神仓建筑群除收谷亭为雅伍墨旋子彩画外,其余均为雄黄玉旋子彩画,是建筑中极为少见的实例。彩画原料是雄黄加樟丹,这种彩画的矿物颜料有一定的防腐和防蛀虫的功效。

016“度量衡”,分别指计量长度、容积、重量的标准或器具。中国古代测量谷物常以“斗”、“升”这种容量单位来计量,到了现代则普遍使用“斤”、“公斤”来计量。由于谷粒之间存在空隙,“一斗”或“一升”谷物的重量不一样。

018一部度量衡史是一部标准物的演变史,度量衡的标准从古到今不是固定不变的,而是随着时间的推移不断变迁,呈现多元性。其中量器,是古代测量体积的器皿,主要用于量定计算谷粮的多少,相当于现在带刻度的量杯、量筒,是中国古代商品交换和农业赋税的重要参照物。

017神仓圆廪用以供奉将要作为各皇家坛庙粢盛的祭神谷物之用,是神仓建筑群中最重要的建筑。现在作为“复原陈列区”展示一组供奉场景,在供桌之上设置坛庙各一个素牌位和五组装有五谷的小斗,象征会根据不同祭祀供奉不同神或祖先。

018现在我们来到的是祭器库体验区。祭器库是存放亲耕礼使用农具的场所。春耕前,天子及诸侯躬耕耤田,以祀先农,做天下表率,祈盼丰收。亲耕礼开始前,皇帝会派人去祭器库取出农具。天子躬耕的过程是中国古代农耕社会农民劳作的缩影,过程和使用农具力求还原真实的春耕过程。耕作农具按功能可以分为耕地整地、播种移栽、中耕除草、灌溉、收获、运输这六种。

019中国古代早期的运输工具主要是背篓和挑担。汉代以后,随着耕作活动的发展,车在农业运输中越来越显示出不可替代的作用。从记载的资料看,从汉代开始至十九世纪中期,车的形制和动力发展变化很大,一直是农业的主要运输工具。

020回眸明清皇家祭祀礼仪的盛典,神仓的功用已经退出历史舞台。如今神仓建筑群作为先农坛古建筑群的重要组成部分,依然见证农耕文明,传承农耕文化,焕发出新时代的生机与活力。(结语)