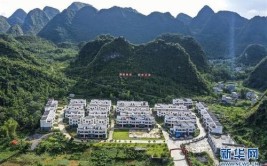

李永生 摄

摘猕猴桃。 孟春绒 摄

摘油茶籽。 孟春绒 摄

喜获丰收。 袁立新 摄

游人如织。 刘文化 摄

晒莓茶。余光龙 摄

陈 昊 向胜军 孟春绒

“发展产业是实现脱贫的根本之策。”

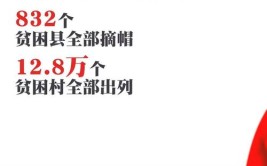

近年来,湘西土家族苗族自治州永顺县坚持把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路,因地制宜发展脱贫当家产业,做好做活兴产业、置家业、增就业“三业”文章,构建以市场为导向的产业扶贫体系,一批带有良好经济效益的扶贫产业在溪州大地上落地生根,欣欣向荣,带动全县90%以上贫困人口实现增收。

作为国家扶贫开发工作重点县,永顺县的贫困发生率从2013年底的31.2%下降至今年的12.77%,农村居民人均可支配收入增加到7168元,年均增长12%,累计减贫8.54万人。可以说,永顺县进入贫困群众增收最快、最有获得感的时期。

产业兴则农村兴,产业旺则农村旺。永顺县始终把脱贫责任扛在肩上、抓在手上,牵紧产业扶贫这一脱贫攻坚的“牛鼻子”,为贫困群众铺就了一条坚实的脱贫致富之路。

“六个一”产业体系构建产业扶贫格局

在永顺的最高峰——羊峰山上,高大的风力发电机在山顶矗立,巨大的桨叶随着山风悠悠旋转。山下,是大片油茶林,把整个山下的坡地沟坎覆盖,郁郁葱葱,一眼望不到边。油茶树上,结满了成熟的油茶果,当地群众三五成群,在林间穿梭采摘茶籽,阳光从树梢洒下,照耀着每一个因为丰收而喜悦的笑脸。

这片万亩油茶,已经成为石堤镇羊峰、青龙、狮子、毛土坪村村民的致富果,自2016年实施低改以后,基地年产油量达到150吨,总产值达到1890万元。2069户农户因这片油茶林受益,其中包括554户建档立卡户。

油茶产业不光是富了石堤这一方百姓,更成为永顺县着力发展的一大扶贫产业。2014年,该县引进了沃康油业科技公司,在龙头企业带动下全力发展油茶产业。四年来直接面向农户投入资金2.5亿元,完成油茶新造14万亩,油茶低产林改造15万亩,目前,全县油茶林总面积已达34万亩,带动农户2.81万户11万人,其中贫困户14682户55792人。

“我们坚持政策引导与市场主导相结合,按照‘制定一个产业规划、培育一批龙头企业、建设一批产业基地、发展一批专业合作社、建立一套利益联结机制、完善一套服务体系’的模式来构建产业扶贫体系,通过体系的构建,让贫困群众与市场紧密联系,真正受益。”永顺县委书记石治平介绍说。

目前,按照这种模式构建,永顺已经形成了油茶、猕猴桃、烟叶、柑橘、中药材、茶叶、优质稻、商品蔬菜、特色养殖九大扶贫产业。九大产业共计带动全县8.2万贫困人口发展当家产业;共培育州级以上农业产业化龙头企业16家,建立专业合作社646家,全县7.12万贫困人口入社分红,建设特色产业扶贫基地109万亩,打造万亩精品园4个、千亩标准园69个、百亩示范园380个。

产业建设已覆盖所有贫困村、贫困户,初步形成了“一乡一业”“一村一品”“一户一策”的产业扶贫开发格局,贫困群众的脱贫“造血”功能显著增强,产业扶贫之路越走越宽。

“+贫困户”帮扶模式建立紧密联结机制

如果说扶贫产业体系的构建,为贫困户编织了一张外联的大网,多种多样的产业帮扶模式,则成为把贫困户紧紧相连的一条条脉络。永顺县坚持富贫困群众、兴经营主体和强村级集体相结合,建立紧密的利益联结机制,采取股份合作、订单帮扶、生产托管等有效做法,引导“+贫困户”产业扶贫方式,多元化推行“企业+合作社+基地+贫困户”“企业+家庭农场+贫困户”“合作社+商超+贫困户”“企业+村集体+贫困户”“村集体+合作社+贫困户”等利益联结机制,使经营主体、贫困户、村集体成为紧密的利益共同体。

在富贫困群众上,三年来共奖补3.57亿元引导贫困户发展当家产业,奖补资金直接让贫困群众受益,农业新型经营主体采取保底收购、股份分红、利润返还等方式,实现合作共赢。比如,依托北京资源集团推行湘西黑猪“131”诚信扶贫模式,即1户贫困户1批次养3头湘西黑猪,助推1个家庭脱贫,目前已带动100个贫困村 6611户建档立卡贫困户养殖湘西黑猪15205头,增收2280余万元;沃康油茶公司向贫困户收购油茶每公斤高于非贫困户0.4元,2017年补贴贫困户289户38万元;老爹公司向贫困户收购猕猴桃每公斤高于非贫困户0.2元,目前已带动贫困户3000户,人均增收1500元以上。

在兴经营主体上,围绕把新型农业经营主体培育成脱贫攻坚主力军,在政策、涉农整合资金、生产经营基础条件、金融信贷、农村用地、品牌创建等方面给予支持和补助。2015年以来,共整合资金1.3亿元支持新型经营主体发展,切实增强了发展活力,大大提高农民的组织化程度,并有效促进家庭经营、集体经营、合作经营等共同发展,撬动更多社会资本投向扶贫产业。

在强村级集体上,积极推行“村社合一”,探索建设扶贫互助合作社,把村级集体经济嵌入“一村一品”重点产业发展,推行“5221”发展模式,即贫困户50%、公司20%、合作社20%、村集体10%。允许财政补助形成的资产量化为村集体资产转交给合作社持有和管护。同时,190个贫困村通过集体入股光伏发电、文旅集团、水电站等,集体经济收益主要用于特困救助和保洁、护路等公益岗位支出。

该县还积极探索推动一二三产融合发展,以贫困群众合理分享产业链增值收益为核心,延长产业链条,助推产业扶贫。老爹集团、沃康油业、天禾莓茶等企业致力打造一二三产业融合发展扶贫产业园,将文农林旅有机结合,“产加销消”互联互通,开发精深加工产品,让贫困群众享受更多产业红利。

聚合力精准施策激发脱贫内生动力

10月11日,在润雅乡凤鸣村,一场精彩的莓茶斗茶会热闹上演,润雅乡、毛坝乡、万民乡各自的莓茶合作社,永顺县供销勤方科技有限公司一共四支代表队现场比拼茶艺,赢得围观群众不停叫好。斗茶会还邀请了国内多位茶学专家到场品茶评茶,为永顺莓茶的发展支招。不仅如此,省茶业集团永顺莓茶直供基地也正式揭牌成立,村民们笑得合不拢嘴。

仅仅两年,在永顺县委组织部扶贫工作队的努力下,凤鸣村的莓茶种植面积就从600多亩发展到了1400多亩,实现了人均一亩茶的目标。莓茶这一当地传统特产,正在现代农业体系的强力带动下发展壮大。全县莓茶的种植面积已达2万亩,实现产值2.5亿元,茶农每亩增收四五千元。

“立足资源优势和市场需求,坚持宜农则农、宜牧则牧、宜商则商、宜游则游,我们制订了山地精品农业建设、产业精准扶贫等规划,实施资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革,激活贫困村的土地、劳力、资产、自然风光、文化资源等要素,让绿水青山变成金山银山。”永顺县委副书记、县长陈海波如此说道。

通过直接帮扶、委托帮扶、股份合作,永顺县把产业扶贫措施精准到村到户到人,力推“一村一品”,贫困村实现“一村一产业一合作社”目标。全县有劳动能力的贫困户都落实产业帮扶项目措施,对自主发展产业脱贫进行奖补,并明确联村科技特派员、结对帮扶干部承担产业发展指导职责。

同时,围绕产业扶贫多渠道推进专项帮扶,开展金融扶贫,累计为符合条件的5112户贫困户发放小额信贷2.17亿元;开展乡村旅游扶贫,探索“景区带村、能人带户”旅游扶贫模式,带动贫困户3790户14400人脱贫;开展产销对接,推动批发市场、电商企业、超市等市场主体与贫困村建立长期稳定的产销关系,步步高超市与25个贫困村建立直销合作关系;推广以购代捐,组织开展农产品定向直供直销学校、医院、机关食堂和专业市场活动;发展电商扶贫,三年来累计线上销售特色农产品3.06亿元,带动建档立卡贫困户3107户1.18万人,帮助贫困户增收3000余万元;开展科技扶贫,建立190人的科技特派员队伍、10个专家服务团,培训1.5万人次,并推行科技特派员可创办领办经济组织、可入股分红的利益联结机制。

农业农村部定点帮扶、山东历下区东西部协作扶贫、湘潭对口帮扶都聚焦聚力产业扶贫,“千企帮千村”活动深入推进,整合导入了大量优势产业资源,形成了多元化、社会化、市场化的产业帮扶体系。

在各方的努力下,广袤的溪州大地上,一个个产业园、产业基地、合作社、家庭农庄如雨后春笋般涌现出来,贫困群众激发起前所未有的创业激情与活力,在脱贫致富的大道上越走越快,越走越好,土家山寨一片勃勃生机。