江苏各大湖泊水质基本维持在Ⅲ类、Ⅳ类

龚志军介绍,江苏各大湖泊水质总体呈现出向好趋势,目前基本维持在Ⅲ类、Ⅳ类水的区间。偶尔受到外界因素冲击,个别湖泊水质可能落到V类。他坦言,“现在是瓶颈期。水质想往前‘再进一步’,不容易。”东部地区人口稠密,快速发展的经济活动不可避免会对环境产生影响。这就更需要全社会以久久为功的态度,做好水环境的监测、治理和管理工作。

洪泽湖近年的治理成果,给龚志军留下了深刻印象。“退圩还湖、退渔还湖,这些措施取得了不错的效果。”他介绍,过去洪泽湖水面圈圩的养殖塘口,不少都恢复成了湿地,景观层面已经明显改善,生态系统正在逐渐恢复,未来两三年情况还会越来越好。“过去,滨湖带的植物系统被破坏了,现在生态修复湿地,自然水体的净化功能得到明显提升,还吸引了众多鸟类栖息。”

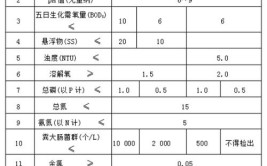

骆马湖卫星遥感反演的蓝藻水华面积图

不过,水生态环境质量,还有很多不可控因素。“去年骆马湖出现大面积水华,就是因为流域来水量较往年减少了约三分之二,气温也偏高。气候气象因子在适宜的营养水平下触发了水华暴发。”龚志军表示,这就说明在外界因素影响下,水质波动随时可能发生,水治理得常抓不懈。

“天-空-地”一体化监测手段全用上

如今,各种新的科技手段不断应用到水质监测领域。“传统的方式是人工取水,通过化学方式检测水质,实时性差。后来,有了自动监测站,可以自动抽取湖中水样,再通过设备自动检测水质。现在太湖、天目湖还用上了高光谱监测技术,苏北各地也有望推广。”龚志军介绍,高光谱技术是通过光谱分析,“透视”水中藻类的分布情况,再通过模型构建和大数据分析,计算出水中的营养物质。

陆基高光谱监测仪能够解决关键敏感水域连续协同观测

所谓藻类的“营养源”,过量了就成了水体富营养化的污染物。在水流相对缓慢、气温适宜的情况下,有了污染物的滋养,藻类大量繁殖,就会出现水华现象。近年来,在新技术的支持下,江苏各湖泊水质监测有了更快的响应速度,对突发情况也能做到及时预警,2023年太湖水质藻情达到2007年以来最好水平。据介绍,高光谱技术可以适配多种场景,不仅可以安装摄像头在岸边实施定点监测,还可以配合无人机、卫星遥感的技术,从空中监测大面积水域。

太湖陆基高光谱监测仪

种水草也得“对症下药”

如今,水治理也在不断更新。生态湿地修复是最常用的技术,别看这项技术已经推广多年,但具体实施的手段在不断更新。“我们通过水草模拟实验,可以获得不同水生植物在不同环境下的生长情况,以及对营养物质的控制水平,不断寻找水质净化能力更强的品种。”龚志军解释道,种水草也是一门学问,不同水质、不同的底泥、不同的水草品种、不同的种植密度,研究人员都要“对症下药”,拿出最合适的策略。当然,生态湿地修复也有局限性,一些湖泊周围“寸土寸金”,湿地占地比较大,也就意味着隐性成本更高。

有些时候,水体污染物可能是湖底淤泥释放的。通常来说,水的溶氧水平越低,淤泥中释放的营养物质也就越多,这就更容易爆发水华。河道治理常会用清淤的方式解决“底泥污染”,但江苏众多湖泊面积巨大,传统的清淤效率显然不行。于是,研究人员也在研究如何高效处理底泥。龚志军介绍,“一种新的思路是寻找固化剂,让底泥锁住营养物质,不让它们跑出来。还有一种办法是,科学高效地‘吸’走淤泥中的营养物质。现在已经有研究发现,清淤未必要挖很深,吸走最上面20-30cm的营养富集层,就有不错的效果。”

龚志军表示,水治理过程中污染源防控也是一项需要长期努力的工作。一直以来,公众对“工业污染”更为熟悉,可实际上“农业污染”也不可小觑。江苏北部很多湖泊周边都有大片农田,化肥农药会随着雨水汇入湖中,这也会造成水质波动。相较于工业,农业分散的特点,决定了这种污染溯源更难,拦截净化也更难。因此,想要让苏北的湖泊水质更进一步,“农业污染”也得从源头治理,还要加强宣传和技术指导,帮助农民科学精准施肥用药。

现代快报/现代+ 是钟寅 实习生 孙鹏程 黄美伊

(受访对象供图)