撰文 | 秦钰阳

制图 | 汪涵

皮肤像雪一样的白嫩,又透着血一样的红润,头发像乌木一样的黑亮——这是小时候,我们人人都听过的童话中白雪公主的样子。《白雪公主》中,还有另外一群常常被忽略的小人儿,他们身材矮小、面容粗陋、不够聪明但十分勇敢。

白雪公主那样美丽的人或许只存在于童话中,但现实生活中,每十万个人里,就有一个“小矮人”一般的人。

他们是粘多糖贮积症患者。

你是我最亲爱的宝贝

天天的妈妈紧紧地搂着天天,她的脸上是长途奔波后的憔悴,布满红血丝的眼睛里却又带着按捺不住的期待。经历了十几个小时、两千多公里,她终于带着孩子赶上了北京药厂试药的最后一批机会。

天天来自云南,是一位粘多糖综合征Ⅱ型患者。普通的孩子长到他这个年纪,已经可以与人顺畅交流、生活自理了,而这个由于病症过于严重而导致智力受损的小患者却对父母的呼唤没有任何反应。

因患粘多糖症而智力受损的孩子不像那些自闭症的孩子,他们的世界一刻不停,只要一睁眼,眼前的一切都是乱七八糟,不停地动,不停地动。

天天的病情比较严重,状态不好到也许用药也无法缓解了。这样的情况下,北京粘多糖协会的发起人郑芋听过太多放弃的例子,她记得一个富裕的家庭把孩子的房间装修得像公主的宫殿,却不曾考虑过尽力救治。小姑娘前期状态很好,甚至给医生写过信希望能做矫正,父母却觉得即使做手术可能无法恢复到正常状态,就放弃了,这么多年过去,孩子只能眼睁睁走向瘫痪。

许多家庭走到这一步会无奈选择放弃,但天天的爸爸妈妈却一直咬牙坚持着。

北京粘多糖协会组织了一次Ⅱ型患者的试药,所有家庭要到北京与药厂接触,筛选出合适的病患进行试药,通过筛选的患者可以免费使用一年的药物。天天一家在截止时间两天前出发,原本时间充裕,大雾却阻挡了他们的步伐,未来三天,整个云南都没有一架飞机能够起飞,而如果不能按时抵达北京,就相当于放弃了试药机会。漫长又揪心的等待过后,天天的妈妈搂着自己小小的孩子坐在机场的地上崩溃大哭,一年两百多万的医药费几乎要压垮这个家庭,这次试药有可能是她儿子唯一的希望。

“去北京,无论怎么样都得去。”天天的爸爸抹了抹妻子的眼泪,拉着娘俩坐上了大巴车。一整夜,从云南一直跑到广西,赶上广西飞往北京最早一班的飞机,截止时间是十二点,天天在十一点半到了现场。

也许是上天垂怜,天天的各项指标都符合试药条件,他最终获得了这个机会,一天一夜没合过眼的父母抱着孩子亲了又亲,仿佛儿子马上就会是健康的、能说会笑蹦蹦跳跳的。

“我真的觉得特别感动,这些爸爸妈妈的付出真的不是常人能想象的。”北京粘多糖协会的发起人郑芋感叹着,“天天这样的情况,说得难听一点,可能就是再救也没多大意义了,这个身体状况和智力状况不太可能会有大幅好转,有些家长可能就会不愿意花这个精力。但他的爸爸妈妈还是非常执着,几乎是放弃了一切地坚持着要救他小孩。”

都说父母和孩子之间的爱除了天然血缘,更多来自于交流和互动。我亲亲你,你对我笑,我对你说“我爱你”,你回答“我也是”,在表达爱的时候收获反馈,双方的感情会日渐深厚。而天天,他走路摇摇晃晃,连话也不会说,表情也不正常,甚至没有办法回应你的一个微笑。但他的爸爸妈妈依然把他当做心头至宝,不是刻意的对外界的表现或媒体前的作秀,天天的妈妈没过一会儿就抱着儿子亲一下,那种生怕失去他、认为这就是自己最可爱的宝贝的发自内心的爱,让人看得几乎要流下泪来。

我想陪着爷爷奶奶到老

相比于其他“粘宝宝”,顾若凡是幸运的,《中国梦想秀》之后,她在爱心人士的帮助下用上了名额有限的特效药。在国内读完高一之后,她进入美国山湖中学就读。

2012年,顾若凡13岁,这个身患粘多糖综合症Ⅳ型的“粘宝宝”当时身高仅有1米28,独立行走无法超过10分钟。她在爷爷的陪伴下登上了《中国梦想秀》的舞台,尽管没法跑跑跳跳,坚强成熟远超过同龄人的她还掌握了沙画技巧,一幅《隐形的翅膀》,一句“我们是不同寻常的孩子,虽然有许多事情不可以做,但是我们仍然有梦想,有渴望”,引出了观众的眼泪,也把粘多糖症带到了大众眼前。

顾若凡的父母在外为家人生计和治病奔波,照料她的爷爷说:“活到多少岁,我就背她多少年。”她说:“我的梦想是用上药,活着陪爷爷奶奶到老。”

每周一,顾若凡会用一次产自拜马林药厂的Vimizim。“我觉得好多了,现在身高有1米32,腿上也有些力气,早上校车来接送,我自己扶着轮椅就行。”

虽然每周需要在家里打针,但相比于必须缺课去医院输液耗掉一整天,她更乐意呆在家里。“我觉得美国护士可能真的没有中国护士技术那么熟练,我的护士年纪大到我觉得可以叫爷爷了,每次打针都要扎两三下,我的胳膊上有好多针眼。”顾若凡偷偷地吐槽道。

除了行动有些不便,顾若凡和别的青少年似乎也没什么区别。“我最擅长数学,现在上的是预备微积分。别的科目啊,嗨,我总是记不住历史,第一次才考了七十几分。我还没想过自己以后要干什么,也许学商,也许学建筑设计。” 五年前那个在妈妈安排下参加节目的小女孩渐渐长大,也开始思索将来的人生。

顾若凡说着这些话的时候,背着她长大的爷爷奶奶依旧在身边。虽然一切都在好转,但奶奶仍是放心不下,她常常愁得睡不着觉,老是对爷爷念叨:“我们走了以后这个孩子可怎么办,我们好好注意身体,多活一年就是孩子的福。”

我们等着种子开花

在医院给顾若凡下了“死亡判决书”之后,顾若凡的妈妈郑芋辞去了西安的稳定工作,开始奔波在北京的各大医院。不停的奔走之后,郑芋却发现大陆医院对粘多糖症的治疗实在是不了解。“有好多次,当你去到那个医院的时候,许多医生对这个病的了解还没有我多,那个时候就觉得自己太孤独了。”这个身形娇小的女人气度雍容,却掩不住担忧地叹息。

2009年,一次偶然的机会,通过国外一个病友的介绍,她和台湾粘多糖国际协会取得了联系。

台湾粘多糖症协会的创办人蔡琼玮的儿子周到是粘多糖症Ⅱ型患者,他们举家搬至英国治疗,周到以坚强的意志力对抗病魔,但还是不幸在13年后离开了人世。

尽管失去了挚爱的孩子,这个伟大的母亲却依旧坚持着。1997年,蔡琼玮成立了台湾粘多糖症协会,经历二十余年的发展,粘多糖症逐渐为更多人所知,台湾地区通过立法要求新生儿筛检中加入粘多糖症,越来越多的医学和科研投入至这一病症的研究中,医院中的遗传疾病科对粘多糖症诸如呼吸道狭窄、腹股沟疝气等各类并发症有了更健全的医疗手段,粘宝宝们的生存环境正在不断好转。

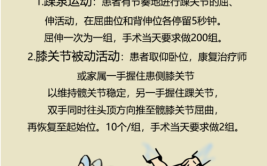

目前的粘多糖症的治疗途径主要有注射酵素替补疗法(ERT)和移植两种。定期注射酵素已能有效治疗第一型中轻度及第六型粘多糖症患者,而第二、四、部分三型的酵素替补法的研发也已获得成功,进入人体试验阶段。干细胞移植若经审慎评估,可用于一部分的第一型及第六型患者治疗。

这个伟大的母亲,虽然现在做的事已经帮不到自己的孩子,但是会帮助到之后的患者。她的孩子与粘多糖症不幸地相遇了,但她却成为了粘宝宝们的幸运。

在对抗粘多糖症的这条路上,有越来越多爱心力量加入。

2012年,郑芋申报成立了中国粘多糖罕见病关爱中心,利用多年来自己积累的一些资源来帮助更多的粘多糖家庭,为粘多糖家庭呼吁社会各界的帮助。

英美、香港、韩国、加拿大、亚太地区粘多糖症协会都在不断加强当地粘多糖症患者家庭间的互相联系和勉励帮助,推动当地建立更先进的诊疗技术、寻找患者缺损的基因、推广家族筛检及孕妇产前特殊检查以杜绝此疾病的遗传。

但在我国国内,粘多糖症患者的整体情况却并不乐观。虽然没有确切的统计数据,但十多年间,北京协和医院确诊的粘多糖症患者就有400多例,大陆地区至少有1000名粘宝宝,还不包括那些偏远地区。大多数患者在内地却求助无门,缺少相关的医疗资源,而到国外求医又要花费大量的金钱并承担巨大风险,这些家庭正孤独地面对着残酷的现实。

但好在,有许多年轻人们正把关怀的目光转向这些罕见病。

2016年夏天,浙江大学14级临床医学系的台湾学生史美磐参加了一个暑期夏令营,在那里,他第一次听说了粘多糖症。

在会场里失控地跑来跑去的孩子,带着儿子从南京赶来台湾寻求治疗的母亲,家长们疲惫又执着的坚持……那些鲜活又沉重的画面都刻在他的脑海里。回学校后,这位浙大爱心社的成员发起了“粘宝宝”项目,希望搭建一个公益的资讯平台,帮助中国的粘多糖症患者。2017年5月起,“粘宝宝”项目组织了一系列为期三年的粘多糖症公益活动。

“北京粘多糖症患者协会已经集结好了患者,可是他们并没有给患者跟医疗做一个桥梁。我们希望做一个桥梁的工作,然后他们就知道去哪里看病,得到更好的生活。”史美磐说。

这个规模不大的组织在面对采访时表现得谨慎又真诚,成员们担心自己作为学生的能力不足以真正迅速地帮助到患者而使那些不幸的人们再次遭受打击,“希望预期的和真正做到的起码齐平,再给我们两年时间来看具体成果。”浙大爱心社“粘宝宝”项目外联负责人、14级公共管理专业学生张颖这么说到。

“我们现在就像是一个农夫一样,拿着一袋种子,把这些种子散播出去,可能哪天这些种子开花了,它会带给患者和家庭重生的希望。”

粘多糖症只是众多罕见病的其中一种。

皮肤莫名增厚、口唇周围色素沉着、肢体无力抽搐、长期的强烈饥饿感……一些我们也许闻所未闻的病症也正在威胁着少数群体的生命。

救一还是救亿的医疗伦理与有限的资金也许无法满足罕见病患者的治疗需求,但我们仍可以为之付出努力。

我们能做什么?

罕见病发展中心(CORD)长期以来的工作依赖于优秀的志愿者的参与,几乎在我们工作的每个方面都有志愿者的身影,志愿者也就成为了我们机构工作的有力保障。

在线报名表单:http://www.sojump.com/jq/4615661.aspx

中国罕见病信息网:http://www.hanjianbing.org/organization!index

版面编辑 | 祁鑫

责任编辑 | 王方