“小来外婆家,大来丈姆喔!”

——这是我老家浙东虞北平原上,民间流行耳熟能详一俗话。意示:凡天下男人们,所必然经历的人生阶段。

其旨,虽是亲情连棣;而更蕴人类皆出于母系社会之涵。童幼年时留恋外婆家,是人生维絷娘亲系的端兆;成年以后常走岳丈母家,亦是为下一代延系之诞基。如此循环往复,才有了高智慧动物的人类繁衍之生生不息。

20世纪的1950年代以前,凡是曾经到过杭州湾南岸,三北(虞、慈、姚县)交界地区的一座小镇韩夏街北的末端处,便可见横有一条河,傍岸是一片颇具规模的墓地,挨墓地前的石板路西拐过桥,一座小庙(庵)旁往东折返后,便是声名显赫逾千年的浙东海塘(太古塘、莲花塘)。

这条有丈多高的堤塘,其时该处已开有一大豁口,成了内外民众来回往返的便捷通道。踏着几块稀疏乱石铺就的台阶,蹬上或东或西的塘路,便是一排排壮观的石椁石棺占据了大半路面,其间,夹杂有几具已散了架的草泊(用稻草包裹)棺材,于里厢豁露出来的皑皑白骨或骷髅头瞪眼龇牙于尔,那怕是最张狂皮劣的嚚童,见之也会魂飞一半而屏气敛声。

在往后的十许年间里,该塘路上下二旁相依着的所有,陆陆续续都被清除掉了。迄今,置于本人脑海之中的最后印痕是:夏家街后的沿河坟头滩里,那几块已遭破解的巨大横墓碑(或石构件)上,仍残存有苍劲凛然的,诸如“天下为公”“孙文”等等般的字样。

放眼东西,这一条始于宋代官督民建,为了抵御后海洪魔而筑就的堤塘,于大明时期也成了联系旧往上虞最西端的沥海所,与东侧慈溪、余姚临山卫之间三邑界域六十余里,用以防范倭冦侵袭时,可以遥相呼应抗衡的最便捷通衢。

眺望南北,便能瞥见一览无余的平畴之上,堤内塘外泾渭分明。

塘外是蓬茆草舍星点稀疏,该与堤内的乌瓦粉墙屋架拥簇,宛若是同一天地二个世界?我的外婆家,就在塘外的十六户地区二丘(也称诸丁丘)里,仅抬头可及的一里多路。

以往,每凡行至该处时,甭管是烈日炎炎的夏天,抑或是骤然而至的雨幕,于幼小的心灵之中,顿然会有一种无与伦比的兴奋状。

因为,眺望近在咫尺的外婆家,就会缓释刚才那抬眼可见白骨累累些许恐惧,和已徒行了十几里之后的仄步疲惫。更会暂时忘却途经后村汤下堰时,每每会被那几只,某某家不遑宁处的看门犬,追着脚后跟穷途狂吠之惧怕。

旧昔,每回翻越塘路下行之,时而会引发在地头上劳作的人们大老远地咋呼:

“阿云(倪才云)队长呃!奈横山‘外甥皇帝’们来哉哦!今朝要破……”

“刹克码垛格!要侬嘎操心作啥啦?好好叫做侬格手里生活,否则……”随之便口口相传,直到待家的老外婆她闻声后倚门翘首以望。

当然,那时候吾尚幼小,童言无忌,面对着同门倪氏左邻右舍七大姨八娘舅们,只余腼腆呆愣应以,急于期待着跨进外婆家门槛的第一步后,看她立马便会奔灶披间生火。

随炉膛内的火光,映红了老人家脸庞上那一垄垄褶皱,并上上下下饭铲与铁镬间的叮铃噹啷磕碰,于稍息间里,便可以嗅闻到炒花生或黄豆或六谷(玉米)等等的香味。聆听颗粒于锅台上乒乒乓乓蹦跳爆裂声,宛若在享受着,是时世界无出其右之佳肴和美妙交响乐。

依偎于外婆并嘴嚼不停同时,对我刨根问底询长短是必然的课程。但结果,往往会惹来她老人家时而长吁短叹甚至于泪眶满盈。因为当年,四个女儿之中的横山女婿家,横使这位已历经了大清、民国和新社会三朝农妇心中,最最令她揪心的一个梗。

外公外婆认家父为女婿,那是在1940年代初。

稍前年,他刚刚承受了前妻因难产而亡,又因为参与了地方民众组织自卫队,对是时汉奸勾结日寇并淞沪战场上败退下来的众多卵毛部队们在家乡的横征暴敛抵抗运动而遭敌伪通缉,故而时常来这离老家十来里的虞、姚二邑交界处十六户地面上避难。以致逐渐了解到该人称横山“大和尚”者,性格刚毅,虽说有些鲁莽,但为人忠正,尤为传闻“他家有几亩祖籍田”,是“粮畈里种田人中好把式,十八般武艺样样来……”,而才放心把自己四个女儿中的其中之一出嫁来横山。

后女婿的两个弟弟,接连着因为参与了抗倭而夭命,随之女婿携女儿逃亡上海……

而本该于新社会里应受荣光褒扬的女婿本人,为何也会蒙冤殒命甚遭尸骸无还呢?

又逢厄运连连的是:女儿在沪上患病长期住院,仅剩下在乡下无爹无娘翼护的这五个外甥们嗷嗷待哺着。

“罪过啊!作孽呃!阿弥陀佛!”这成了她老人家,于晚年间里常常的口头禅。……

而少不更事的我“乳雉何忧天下愁?”则是钟情于口干了还有甘蔗和荸荠,少有机会,使你会用白开水解渴的。

遥想当年最销魂的是:和长我一岁的表兄俩,白天在道地上追逐戏闹,往禾蓬间玩捉迷藏,又或下沟渠里捉蛙抲蟹。到晚上,在同一被窝里互掻痒痒取乐,非经外婆几番斥责后罢休。

那些年间,去外婆家走亲,因是离横山相距十余里地,极大部分情况下,她老人家出于爱甥心切,都会竭力相挽留宿过夜,待第二或第三天(逢雨雪)吃饱喝足了才允使返回。但吾辈“年少不更事,千绪常萦身”,为此而频使她老人家屡屡操心不已。

下半年的隆冬季里,偎身外婆被窝的另一头,常于半夜辰光,被一望无垠的海涂里西北风透过篱墙间的缝隙嗖嗖惊醒,好在是产棉区,有的是厚盖似山般的棉花胎。但凡于此时,老人家她每每会及时帮你把常凉于外面的臂膀或腿脚重新挪入被窝里,又会一夜几次频频提醒你尿尿。还有,大热天为你把扇驱蚊,夜晚与你掛帐防虫……

倘若是,连月没见着外甥们上门来了,亦会使她愁绪犹然,甚至于会全然不顾自个小足要簸行十几里地的艰辛,肩背褡裢内置黄豆、六谷、炒麦粉等等,汗流浃背地来横山探望。

回顾整一个五六十年代里,每每跨进外婆家里的门槛,必定会见着她老人家或在摇车纺纱,或坐于织机上手脚并用甩梭织布,又或是挪动缠足,步履蹒跚着下河洗菜、上灶做饭、晾衣晒被匆匆。亦还时常会邀约左邻右舍的同庚们围于桌,在一阵阵的金钟木鱼声中,阿弥陀佛念念有词,闭目合掌虔诚笃定。

而少见过她有如其他的爨妇一般,或聚在一起家长里短,或游弋于左右垂手闲逛的,那怕是处于难得的孤身一人时,她也会脚踝头搁一只鞋笪匾,坐在竹椅子上或缝缝补补,或是双手折锡箔朗声弥陀佛。

犹忆那50年代中旬某日午前,正当本人被肚子里的蛔虫绞肠,折腾在自家堂屋地上翻滚之时,于骤然之间里,老外婆她亦如从天而降。我被立马抱起,拍净身上的灰尘,揩干眼泪鼻涕后,便自灶间里拿来一小碗和三根筷,她老人家半眯双眼,边口中念念有词着把筷子并成拄状竖直,边用另手频淋上些许清水。少顷,放开双手后,三根竹筷,竟然会神奇悬立在碗中不倒?

事毕,便再携领着我跨过闸头堰,拐弯过桥,往斗水庙里的菩萨案几上焚香,经由一阵子竹签筒摇曳后,自内便蹦出其一。捡之,递与庙祝解读朗诵,并揿着我的脑袋瓜儿叩拜,兀自案炉中掇来一小包香灰,带回家,就合着白开水使我吞下。如此这般之后,愁眉苦脸的本人脸上,便立马就烟消云散了。

更令人肃然的是,老外婆她能毕生载一抱素,为信仰而把素持斋,忌食荤腥甚是极致,衷心耿耿几十载,为时世的里人们尊为时范佳话。

那年间,外婆家住的草舍是朝南二间,和西边临河加长的一披屋。

东与二邻连拼成凹形(阿璋、阿江二位堂舅舅),与其他海头人的民居一样,屋后埋料(糞)缸、辟菜地、叠柴篷。羊圈和鸡窝栏都置于披内,唯有舍前的道地,因是三户合连着的,故看起来颇为宽敞。

麦秆草盖顶泥坯垒墙,加上竹爿片或六谷(苞米)梗、芦苇等编扎的篱笆,这是当年海头民居的普遍特色和无奈选择。

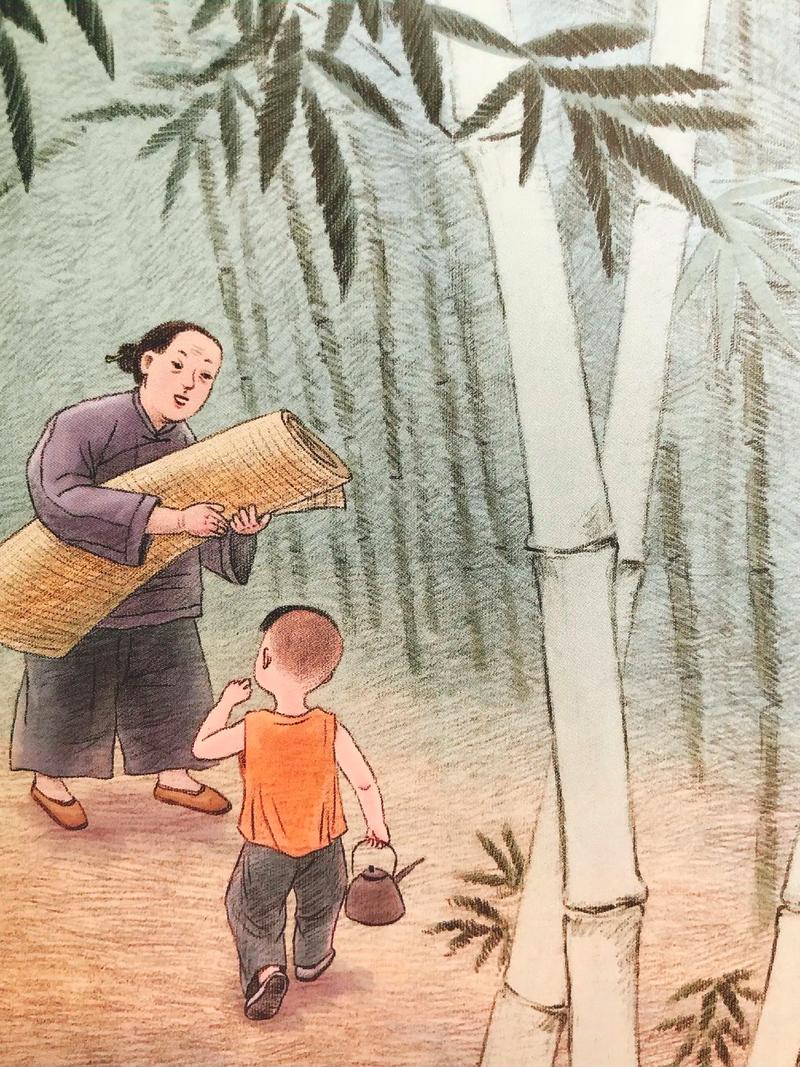

(该图来自网络,只是用修图软件把棉花盖住了稻谷,其它场景,几与当年的外婆家一样。)

遥想当年,阳春三月里,万象甦醒,麦苗郁葱,菜花点缀遍地橙黄时,于南向的暖阳之下,一只只吮吸得鼓鼓囊囊的小蜜蜂,频频会扇着嗡嗡作响的翅膀,在泥坯墙累累孔洞之间或是转圈寻寻觅觅,或在巢窝内进进出出。

于时,我便会趁机把玩,折一麦秆芯或草梗,往孔内反复撩拨,使它们一个个引诱挑搂于外。如此这般地纵使这些小虫们,尽数愣头愣脑扇动翅膀忙乎以为乐事,这也是当年于童蒙岁月里,去外婆家最钟情并乐此不疲的玩项之一。因为我家住的是满涂石灰的砖墙大院,村里虽也有几户草屋泥墙的,但倘若被其主人,见着你是在“挖其墙壁”,未待近前,便大老远地会高分贝斥责了!

旧往外婆家西北面的后墙上,但凡过了秋后则会密密麻麻地倚靠着一梱梱的玉米和高粱桔梗,以阻西北风的侵袭有利保温,候待每天餐饮烧大灶所需而渐次减少,直到夏天基本用尽后,亦可通穿堂风以凉爽。

时年,在这一大片东至慈溪邑浒山庵东以远,西至上虞县夏盖山背西雀嘴里村,百来里地的塘外狭长濒海地区,鲜见有瓦屋砖墙,而外婆家所属的十六户地区更甚。记得,连当年后面“大乡里”(即横塘乡)唯一的商店供销社,也是草顶泥墙将就而成的。

顾名思义,草舍亦是因地制宜,用海涂地里大面积种植的小麦麦秸秆盖顶,这与我们粮畈里都用稻草所不同的是,前者小麦秆刚直挺拔硬朗,而更耐风雨侵腐,故寿命是稻草頂的N倍。

曾记得有一年去走亲,恰逢二舅趴于屋面上,由表兄把一叉叉稍作整理过后的麦秸秆递上。见着二舅他,熟练麻利地用双手撸,或用一条板为工具一一斜向拍齐根部,自下而上地一层层堆叠铺展,又一根接一根压上竹片向内穿绳子缚牢横椽。事后仰视,见睹整个屋面之上,尽是密密麻麻的麦秆根微孔露外,仿佛是一块由麦草纴织成的巨型厚实之毡毯。

犹忆是,20世纪的1956年夏秋间某日,一埸百年未遇的12级台风侵袭了浙东,在畏缩佝偻着耸闻了一整夜的狂风呼啸,和屋顶上“噼里啪啦”飞瓦乱砾声之后,第二天一大早,我便被家里遍布着的十廿个盆、桶和甏甏罐罐惊呆了!尽管时夜见着父亲他忙碌了整整一晚上,但根本是杯水车薪。

是时,虽然已是侵袭过后阳煦日和,然而地面、墙壁、家具甚至于屋梁之上,仍是处处水渍斑斑,并还时而在叮叮咚咚地演奏着无名曲。

父亲待在自家稍作整理之后,他便摇橹撑船携领着我,直落岑仓堰大江的拐弯顶端处,系好船只后便翻过塘路,约上了大同头的谢姓连襟,直奔稍东些的诸丁丘里丈姆娘家。

可以料想得到的是,在同样经历了晚上的狂飙肆虐之后,其日其时处于杭州湾畔的海头人们,几乎家家户户都于欲哭无泪境地。

刚刚新加过麦秆的屋顶,因为上下穿椽密密麻麻缚绑着的麻绳都是新的,故少有飞掉,只是被强风吹散,导致麦秆折断后乱若蓬窝多有所漏。

而展现于我们眼前的,则是外婆家的前后屋面上已所剩无几。

屋内,所有怕湿的棉胎、被褥和食粮,统统都堆叠在几张睡床上。地面上的泥浆水,已被屋面底层里的原陈年腐草久经炊烟熏燎之后而濡染流淌成为酱紫色。野外,西侧跨架于二岸上的桥板,也被洪水冲塌在一旁。

目及所处庄稼皆伏,沟渠混沌,而人们都各自在,忙忙碌碌地往外搬动着一切,能晒的晒可晾的晾,五花八门,以致大道地上一片狼藉,犹如横遭过了九天魔劫。

于随后的60年代中旬,外婆家,才迁往稍东边些的新建瓦房里。

其时,舅舅已任生产队长多年,于后随之便始见着海头人们逐渐陆陆续续地告别了“世世代代住草屋,但凡下雨‘酱油汤’”之尴尬处境。待到大表兄结婚成家以后,又造了沿河路旁的三间新瓦房。

(该照片取景于80年代末,左侧瓦房即舅家,是我二嫂、弟媳和几位侄子们,每年逢正月初一、初二例行拜岁后的回途之中所摄。)

那时海地里的所谓河,与我们水稻地区纵横交错的水网相比,事实上仅能算是一条条沟渠,亦也与塘内的河流岸边屋前舍后,处处是“杨柳依依或楝槐其间”而有所不同,因为塘外都是盐碱性的沙质地。

这种被人俗称“坠沙泥”的土壤,吸水性较差,如果不是连绵大雨,都会被经晴天猛日头里,已暴晒成水泥地似的表层淌向沟渠。

时年,如粮畈里般随处可见的石块石板或砖瓦石灰。在海地里则是属于稀有之物,更遑论有当今普遍使用的钢筋水泥之类。如是雨水稍长,在这种纯由极细灰沙构成的土路上行走,必须是要夹紧臀部并牢所有的脚趾头,犹如似在冰面上移动般艰难。

但是,倘若你的衣裳鞋子,同样在雨天里都沾上了泥浆。在粮畈里是粘性土,必须换下后用水漂或皂洗;而海地里的沙土,则只需经太阳晒或风吹晾干以后,先拍打几下,然后或搓揉或剥离就行。

由此,盐碱地上只适宜于种植棉花、玉米、粟(高粱),花生、番薯和大小麦等耐旱作物。在历经了几多代先民们的轮番垦殖之后,使得其时彼地也呈现出了一番:“临水芦蒿丛蔚,时有鱼俪蛰伏嬉遨;长袤缕缕炊烟,耿耿稼穑四季葱郁”,别具一格之景观。

好像是60年代末或70年代初,海地里也曾经试种过水稻的。

那是在某年的立秋过后,我们稻区已完成了一年之中最为艰辛的夏收夏种“双抢”,进入稍微宽松些的耘田、捻河泥等后期田间管理阶段。待我们落下江积肥割野草回来之后,可以享有一天的休假,于是社员们依习惯,便三五相约着去后海的滩涂上或拣黄泥螺或抲毛茸蟹,在途经十六户时,见有棉农们在用脚踏打稻机或木稻桶收获。

也曾于前的早春时节里,看到三三两两的棉农们在沟渠岸边轮换着甩开臂膀,汗流浃背地在牵拉着手摇水车,又或是二人跨马步对持各甩动手中的绳子,有节奏地在舀一桶桶水上岸,用以灌溉由棉田改造成的绿莹莹水稻禾苗,而感觉诧异并颇为新鲜。

民谣曰:

摇呀摇!摇呀摇!

摇到外婆桥,外婆门口到。

跌啷(了)跤,汪汪叫!

外公胡须跷,外婆出来抱。

……

早先,外婆家西侧的小河上,确实也有一桥,但和我们粮畈里到处是石砌所不同的是,此处水深常年仅及1米上下,由N根毛竹爿(或木棍),侧向穿芯缚绑成脚掌般宽作为桥板,横架在丈余宽二岸上。倘若你肩担负重而过,那必须掌握于晃悠悠间,还能保持平衡行走的技巧(待若干年之后,便由塘路上的石椁板开凿成条状以代)。

于旁,辟有一个用于汰汰洗洗的埠头,倚岸,打上若干个高低参差树桩,依次于泥地中拾级横向,铺几片由竹爿爿或芦苇棉梗等什么的以防滑,成为了可供人上下驻足之踏步。

河里的水,因为是处海涂盐碱地上,作为唯一的饮用水源而显苦涩难耐,当地人是长年如此已习惯,我辈在长大成青少年时才深感体会。

打开卫星地图,如今该处南北向的一条大江,于建国初期,其实也如外婆家旁的其他所谓“河”一样。记得,是50年代末的某一年年底,这里聚集了人山人海,都在踏着冰霜开掘河道。待辟成了10来米宽,长至2里多的大乡里后,便往东转弯拐向了慈溪的小曹娥、长河市等地。

但因为时年于此涉及三县界域地上的历史交舛,故而于后的几十年间里,此河只能是成为“断头”到塘路下为止(但留有一涵洞与塘内相连)。

一直至半个世纪之后的新千年,始由省政府出面,协调虞、慈、姚三地的人、财、物力,大手笔地启动了“曹娥江至慈溪、余姚引水工程”,才使得该河道破除了肠梗阻,连通姚虞并拓宽至50来米,遂使“涛涛娥江水,逶迤百余里。句章民尤渴,从此解无忧。”

据传,外婆家的该十六户村名由来,是随当年宋室南渡时,由山阴邑的萧绍地区十六户先民为生计迁此,先晒盐或渔樵、后耕种而遂为村名的。

随着岁月延绵,和杭州湾大潮汐依赖地球伴侣,月亮的朔望月晦起起伏伏后,导致大量的泥沙日积月累沉淀于该,使滩涂也随之亦然扩展着。如今的“头丘”“二丘”“诸丁丘”“崔家丘”等等,这些民间犹存老古地名,无不印证着人类与大自然,曾于历史上博弈之中的原始瘢痕。

“光阴溟濛千年已,秉彝使然奕奕旧”。朝代更替频繁,县邑归属几许变换,然而,该地民众满腔的绍兴口音,与近在咫尺的慈溪、余姚和虞北地等众多方言,则是泾渭分明毫无濡染。

仍然记得60年代本人务农期间,村民曾有“犹太人的聪颖,粮畈里人的

所谓“粮畈里”人,时年,虽置身于鱼米之乡的纯水稻区,哪怕是“三熟制”,收获之后的所有粮食(允留极少部分能勉强糊口)一概被统购进了国库。无有其他经济收入以弥补日常。而海头人们则以种棉为主。兼作大小麦、高粱、玉米、黄豆等杂粮,尽都属于经济作物。

平常日子里,尽见着海头人们不辞辛劳,起五更落半夜地挑着腌咸芥菜、虾籽蟹蛤小海鲜等奔袭几十里,逢双五车堰,单日小越市集来回往贩,最远的还会挑往山区横塘庙,甚至于百来里地以外的梁弄等等。故“海头人的勤勉”由此而藉名。

而回顾民国以前,海头人们则是因贫穷闻名。

皆因为是,旧往所有的海涂滩地,都被当年的地方大佬和豪绅,买通官府逐年以“跑马圈地”般手段,集中在塘内极少数大户人家的名下。这与粮畈里村庄内,穷人和地主富农杂居所不同的是:凡住塘外者,清一色的都是佃农、盐、渔民或者赤贫户,甚至于是因生计无着逼与海盗为伍的流民。

那时候的海头人们,长年都是以麦粉和六谷(玉米粥)糊等为主食,鲜有能吃上一顿干干燥燥白米饭的。其时,这种由纯大麦用石磨牵拉,或是石臼石硾搡捣去壳去皮后煮成的麦粞饭,极为粗糙硬朗,难以下咽且不易消化。

直至50年代新中国初以后,因为产棉区每年把所产的全部棉花,都统购统销给了国家,由此,政府为了改善棉农们的生活,统筹和调剂国库,时年会给予每个棉区人口,每月配以一定数量的粮票,可与城镇居民一样去粮站购买大米,才使当年的海头人们,每个月能有几餐白米饭好吃。

但是这样的饭食,基本上家家户户都是用来有客上门,或者是逢着喜迎节庆时才会舍得享受,于平常辰光里仍然延承着,海头人们几百上千年以来的不变口头禅:“早夜六谷(玉米)糊,晏昼(中午掺和着半麦半米)麦粞饭。”

由于此因,历史上有众多的海头人家姑娘,因为被粮畈里人的白花花大米饭所吸引着,故而挽亲觅友地来塘内,寻粮畈里年轻人出嫁(光我们生产队里就有4~5位)。

此现象,于60年代初,因一场突如其来的大饥荒而改了观,水稻区的姑娘们,时常成群结队地去投怀,有杂粮可垫己肚的塘外小伙子们(本生产队里有3~4个)。

斗转星移,时光荏苒,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”——甭说是千年以前的诗圣早已有这样的预言了,而年逾古稀的在下,面对如今的十六户地区天翻地覆般变化,犹如似梦非梦数番迴,天上人间几瞬间。皓首童蒙恍若隔世矣!

(位于横山南大陈家村“凤窝春熙”半山腰处的外公外婆墓。是由1954年家父亲力而为落成的。待至新千年初,因发现碑断坟塌而重新整修。)

(待续)

作者简介 ‖ 陈冬记,1947年出生于在上海,后到小越生活,1978年底之前,一直在老家小越横山闸头村务农。1978年后,为上海工人,今退休居沪。自云:呀呀寒窗才五载,半农半工亦一世。树皮草根饥囊果,无涉荆棘二万五。