在我们脚下的土地上,每一座民居都是一本古老的文化史书,一页页记录着地理环境对人类生活的深远影响。从湘西吊脚楼到傣族竹楼,从船型屋到骑楼,这些建筑如同跳动的音符,奏响着地域文化的乐章。让我们悄然走进这些古老的境地,聆听那些被岁月雕刻的故事,感受地理环境与人文精神的奇妙交融。

湘西吊脚楼,如同一位古老的守护者,屹立在湖南的山间,见证着岁月的变迁。这种古老的建筑,体现了当地土家族苗族的智慧和勤劳。其独特的建筑结构,既是对地理环境的顺应,又是对生活智慧的体现。吊脚楼底层架空,以应对多雨的气候,有效防潮通风,同时又能防止野兽的侵害,保障了居民的生活安全和舒适度。

傣族竹楼,则是热带雨林地区的一道独特风景线。竹楼造型简约而又实用,底层架空设计,有效防止了洪水的侵袭。在湿热的气候条件下,竹楼不仅具有良好的防潮通风效果,还能避免昆虫和野兽的入侵,保障了居民的生存安全。此外,竹楼的建造过程中使用的材料来自于当地丰富的竹资源,体现了傣族人民的智慧和环保意识。

船型屋,则是海南地区特有的一种民居形式。其外形犹如一艘倒扣的船,巧妙地利用了地理环境,适应了海南独特的气候条件。茅草屋顶具有良好的防潮和隔热功能,外部的拱形结构则能够抵御台风的侵袭。同时,船型屋的建造材料取材方便,施工简单,是海南地区居民的智慧结晶。

骑楼,作为一种城镇沿街建筑,是中国南方地区独有的景观。它的建造结构不仅考虑到了城市规划的需要,同时也兼顾了地理环境的特点。骑楼下廊的设计,为行人提供了防雨遮阳的空间,有效改善了城市居民的生活环境。在南亚等热带气候地区,骑楼更是成为了城市的标志性建筑之一,展现了地域文化的独特魅力。

开平碉楼,作为中国乡土建筑的一个特殊类型,是广东地区独有的民居形式。其建筑特点与地理环境密切相关,高楼、厚墙、小窗设计,既能有效抵御台风和洪涝,又能提供良好的防护和居住环境。碉楼的建造历史悠久,见证了广东地区的风雨兼程,也是地方文化的重要代表。

石头厝,则是福建地区独有的传统民居形式。其建筑结构坚固耐用,能够有效抵御自然灾害和外部侵袭。石头厝的建造材料取之当地丰富的石材资源,既节约了资源,又体现了当地人民的智慧和勤劳。在福建的山区和乡村,石头厝是人们生活的象征,也是地域文化的重要组成部分。

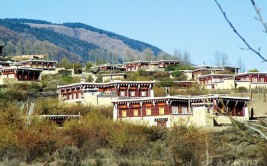

以上是各种民居建筑与地理环境的密切关系,每一种建筑形式都反映了人们对地域环境的理解和适应,展现了民族智慧和勤劳精神。

在中国传统民居文化中,我们看到了人与自然和谐相处的智慧,也感受到了地域文化的独特魅力。民居建筑与地理环境的紧密联系,不仅是对自然的尊重和利用,更是对生活智慧和文化传承的体现。保护和传承中国传统民居文化,不仅是对历史的尊重,更是对地域文化多样性和生态平衡的负责。让我们共同努力,保护家园,传承文化,为地球的美好未来贡献自己的一份力量。