海洋,蕴含着丰富的资源,意味着无穷的潜力。开发海洋、经略海洋,拓展蓝色经济空间,是一项功在当代、利在千秋的大事业。

“八八战略”明确提出,要进一步发挥浙江的山海资源优势,大力发展海洋经济,推动欠发达地区跨越式发展,努力使海洋经济和欠发达地区的发展成为浙江经济新的增长点。

2003年8月召开的浙江省海洋经济工作会议,正式拉开了浙江加快建设海洋经济强省的序幕。也是在这一年,宁波市象山县正式开启了发展海洋经济的崭新篇章。

“八八战略”实施20年来,象山县始终牢记嘱托,把发展海洋经济作为一项重要的工作来抓,坚持以海洋经济高质量发展为主线,发挥优势、寻找差距,大力实施“海洋强县”战略,全力推进海洋经济快速发展,全面推动象山由海洋资源大县向海洋经济强县高质量发展。近年来,象山海洋经济战略地位日益突出,海洋经济产业发展蒸蒸日上,海洋经济改革创新活力迸发……

今天的象山,正从以“老渔船、小海鲜”而闻名的生态后花园,逐渐蝶变为兼有“大花园、新经济”气象的滨海大花园,加速从传统渔业的千帆竞发,向海洋经济的“万物开源”跃升。

“站在海上看象山、站在未来看象山”,全方位推进空间重整、产业重构、价值重估。

理念之变:向海图强天地阔

这几场推介会,甚至让不少象山本地人都感叹:重新认识了自己的家乡——

2021年4月7日,上海。一场以“城市价值”为主题的推介会,县领导以PPT介绍象山的资源、优势,描摹象山发展的美好蓝图,向沪上企业界抛去橄榄枝。

2022年7月1日,宁波。这次会议的正式名称是:象山城市空间价值发布会,县领导介绍了象山全力打造产业空间、城市空间、美丽空间和乡愁空间的思路举措。

2023年5月20日,杭州。象山把乡村产业空间推介会放在中国美术学院象山校区,县领导亲自推介滨海乡村区块,邀请各界朋友挖掘象山最美海岸线“隐秘的角落”。

三场推介会,同一个关键词:价值;更进一步说,是海洋的立体转化价值。

宁波象山亚帆中心测试赛

象山人喜欢说,海洋是象山最大的资源。的确,从资源条件看,象山拥有988公里绵长海岸线,505个岛屿星罗棋布,海洋生物资源总量居浙江省第一。

但在很长一段时间里,象山的经济发展对海洋的倚重并不明显。“向海要地”用来搞养殖或建工厂,或者说传统的发展思维更多地是由站在陆地上看海洋的思维惯性决定的。

城市价值的重估,往往来源于它的发展契机。比如1980年代的深圳、1990年代的上海浦东……这些年,一股在蓝色疆域开疆拓土的“海洋热”开始袭来——探索建设“全球中心海洋城市”成为沿海城市服务海洋强国战略的一大发力点。

综观全球城市体系,70%的大城市集中于距海岸100公里的海岸带地区,这些城市普遍经济发达、综合实力强、国际竞争力和影响力大,牢牢占据世界城市的第一序列。

宁波象山亚帆中心

宁波要建设全球海洋中心城市——实际上,在2020年、2021年浙江省两会上的政府工作报告中,都提到了这件大事。2022年,宁波市出台了《宁波市加快发展海洋经济 建设全球海洋中心城市行动纲要(2021—2025年)》。

这是属于象山的发展契机!

如今,象山打出“以土地空间换产业、海洋资源换产业、人才招引换产业”的组合拳,突出变革重生、改革赋能。

结合本地实际,象山随后印发的《做强海洋经济发展示范区打造全球海洋中心城市重要功能区行动计划》中,对自身发展给出的定位是“全球海洋中心城市重要功能区”。

底气来自于资源,更来自于基础。早在2018年底,以象山半岛为主体的国家级宁波海洋经济发展示范区成功获批,象山编制《宁波海洋经济发展示范区主体区建设实施方案》,将海洋经济发展示范区建设列为县委一号课题。

那时,象山就已经在布局海洋工程装备、海洋智慧科技、海洋旅游(影视休闲)、渔港经济四大功能区块。特别是,围绕“海、港、湾、岛、滩、涂”等独特空间资源优势,积极打造“海洋+”的产业平台,发展海洋高新技术产业。

新一轮的区域竞争、城市竞争空前激烈的当下,象山人已经深刻地认识到,新时代,如果想要在未来掘金蓝海,就不能依旧沿用传统逻辑来思考发展,必须跳出原有思维的窠臼,积极创新发展思路——从“由陆观海”到“由海观陆”。

“向海图强,象山已经有了未来冲刺到千亿阵营的最根本动力,因为现在对于这个半岛小县而言,有了更多发展动力才是最实在的事情,利用海洋建立起一个最强的经济堡垒,这也是许多区县所无法比拟的优势所在。”浙江省发规院首席研究员秦诗立说。

在县委主要负责人看来,建设全球海洋中心城市重要功能区,必须学会“站在海上看象山、站在未来看象山”,全方位推进空间重整、产业重构、价值重估。开启象山新一轮高质量发展的各种可能性。

目标已经谋定,象山编制全省首个县级海岸带综合发展规划,明确产业发展定位,在保护中利用海岸线资源。在这个海岸带,象山正在打造时尚东海岸、潮隐西海岸、风情石浦港、斑斓西沪港4条标志性共富海岸带。

组团发展,“潮隐西海岸”所在的象山环蟹钳港共富样板区成为热门旅游目的地。在环蟹钳港共富样板区,象山有针对性布局产业,依托象山影视城这一龙头,实现旅游资源互补配套,培育产业链。如今,该区域的集聚效果显著,茅洋乡128多家民宿,日常入住率超六成。

产业火热,旅游从业者尝到甜头。在茅洋乡,白岩下村通过环境改造,转身宋韵小村。“朴舍”是村里最早的宋韵民宿,已经成为网红打卡点,节假日游客盈门。

接下来,象山将以海洋资源作为基础,进行深度和广度开发,充分体现海洋核心竞争力,形成具有自身特色的、实力较强的海洋经济结构、海洋文化特色和海洋城市品质。

动能之变:科技兴海产业新

法国巴黎,埃菲尔铁塔。

离地几百英尺的风力发电装置高效运行,其核心电控装置产自象山企业——锦浪科技。因为一个小小的光伏逆变器,小县城象山竟意外地参与到新能源产业的崛起。

几天前,企业创始人王一鸣高擎亚运火炬,奔跑在宁波海岸线。时光倒溯,十几年前,他大概不会想到自己能够亲身经历产业的变革的浪潮——2005年8月,年仅24岁的王一鸣带着自己留学期间攒下的奖学金,回到老家象山创办锦浪科技,由此开始创业之旅。17年后,这家企业总市值一度突破千亿元。

如今,由锦浪制造的逆变器,有力地“跳动”在美国邮政洛杉矶分拣中心、G20峰会等国内外标杆项目的发电装置里,产品出货量全球前三。

锦浪的传奇故事,某种程度上也是象山这个小县城,抢抓海洋时代、轨交时代、双碳时代、亚运时代的重大机遇,聚焦新产业、新技术、新业态,持续加快探索以海洋经济为底色的发展模式的一个缩影。

观察近些年象山产业转型升级的历程,可以清晰地看到一个趋势:象山的产业“海洋味”“科技味”越来越浓。

以传统海洋产业中的海洋渔业为例,因为科技的加持,靠海吃海也有了新吃法。走进象山港湾水产苗种有限公司,育苗池里岱衢族大黄鱼、赤点石斑鱼、翡翠斑等10多个品种色彩斑斓。这里也是浙江省内海水鱼品种最全、数量最多的原良种库。

这些年,象山企业与10多家单位达成产学研合作,先后进行“海鳗人工繁殖与苗种培育技术研究”“日本鬼鲉人工繁育关键技术研究”等探索性研究,攻克了银鲳全人工繁育等一系列技术难题,整体技术已处于国内领先地位。

在象山,海洋新能源产业正全面起势。总投资达50亿元的国电象山海上风电场二期工程已开启全面建设阶段,中国海装象山大型海上风电智能化装备产业园项目正在建设……

资源禀赋和先发优势加持下,一批关联产业项目加速落地,涌现出锦浪科技、日星铸业等一批龙头企业,新引进中船海装、日风电气等一批知名企业,产业覆盖风电轮毂、机舱罩、叶片、变流器、光伏逆变器等,象山新能源产业已初具规模。

眼下,全县非水可再生能源装机容量约100万千瓦,居全省第二,未来象山海上风电规划装机容量可达千万千瓦级。迎来“双碳时代”,象山还在加快谋划推进一批风光核储氢、源网荷储链等未来产业,进一步打通“碧海银滩”向“金山银山”转化通道。

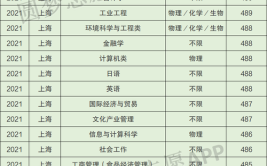

具体而言,用什么样的产业匹配象山的资源?从产业基础、资源优势、发展空间三个逻辑起点出发,他们深挖家底,量身设计。去年的“万物开源”海洋双创大会上,象山发布海洋经济发展的主要方向:即“才能兼备、余生有幸”八条目标产业链——

这八个字,象山进一步理解海洋经济,明确目标和方向:“才”就是功能材料,“能”就是绿色能源,“兼”就是船舶建造,“备”就是临港装备;“余”就是现代渔业,“生”就是海洋生物,“有”就是滨海旅游,“幸”就是海洋信息。

象山人已经认识到,海洋经济是赶超发展最大的增量与变量。这些赛道上,不少企业已经开始加速奔跑。浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司就在海洋防腐新材料研发中心闯出新天地。像这样立足本地优势资源,寻找发展空间的企业还有很多。

目前,象山正对标省“415X”先进制造业集群建设,加快推动海洋经济“四链融合”,促进八条目标产业链延链成群,构建千亿级标志性产业集群。去年象山海洋经济生产总值超过220亿元,占GDP比重超过30%。

产业升级是以科技人才为基础,科技人才从哪里来?象山的做法是有针对性地打造一批海洋科研平台,建设一批科研基础设施:中国机械科学研究总院南方中心、与上海海洋大学合作共建的水产品精深加工产业创新服务综合体……象山依托各大创新平台,近年来新引进7个研发团队近300名研发人员。

在象山,人才和城市,是一场双向奔赴。去年开始,象山打出一套“青年与海”人才组合拳,设计了“海洋科创、海洋艺术、海洋运动、海洋生态、海洋生活”5条跑道,吸引更多青年才俊奔赴山海、共创未来。

象山拿出最大的诚意,让年轻人唱主角。当地提出“青年与海城市合伙人”理念,聘任了一批在各自领域具有一定影响力的“8090”后,吸引他们在象山扎根创业创新。

格局之变:海洋开放春满眼

夏秋之交,海风和畅,象山港跨海大桥一侧,打桩船隆隆声作响,重约145吨的钢护筒被缓缓打入海底,国内首座市域(郊)铁路跨海大桥——宁波市域铁路象山港大桥建设正酣。

人们总是喜欢用进入某个“时代”来表达特定事件对一个区域的重要意义。象山人会记住这一天,2022年1月14日,宁波市域铁路象山线先行节点工程开工。开工以来,这项工程的进展牵动着所有象山人的心,标志着象山半岛开启了从高速时代迈向轨交时代的新格局。

宁波市域铁路象山线是象山与宁波城市交通的快速通道,将是改变象山交通格局的重大支点,也让正在全力打造全球海洋中心城市的宁波更紧密拥抱海洋。

象山发展的历史上,最近十余年可谓是跨越性和颠覆性的。十余年前,2012年12月29日,全长6.7公里的象山港大桥正式通车,同样留下了浓墨重彩的一笔。这座桥使得发展重心进一步向滨海转移,彻底改变了象山半岛“交通末梢”的地位。

半岛出行难,象山人盼着走出去。从当年的摆渡船出行,再到高速出行,如今即将迎来轨道交通,象山人一次次打破地理阻隔,去闯荡更广阔的世界。

50年前,象山青年郑宏舫用了整整一天来到黄浦江畔。当时的他,一定不会想到,50年后将参与到家乡的轨道交通建设。一把泥刀、一个灰桶,在上海,郑宏舫迈出改变命运的第一步。搭建简易房屋、修灌下水道,一个个小项目开始,在大上海扎下了根。1994年,他成立宏润建设集团股份有限公司,闯出大生意。

上世纪90年代,上海掀起高架桥建设的高潮。有人做过统计,上海至少有五分之一的高架桥都出自宏润之手。现在,宏润已经成为轨道交通建设行业的领军企业,参与到宁波市域铁路象山线的建设。

象山人的地域性格形成,海洋一定产生重要影响。“一把泥刀闯世界”,去大海里拼生存,在大上海闯市场,敢于走出去,敢于闯荡,已经成为象山人的性格标签。

走出去,引进来,一进一出,带来具体而生动的活力。谁能想到,盛产东海海鲜的象山会因为“三文鱼”、“帝王蟹”而被关注。

去年,象山游来来三文鱼。来自北欧的105万颗鲑鱼鱼卵,在北欧(中国)鲑鱼RAS陆基养殖场内陆续孵化成长,膘肥体壮的大西洋鲑鱼预计将明年初“游上市场”。

今年2月10日,载有14吨野生俄罗斯活体帝王蟹的蒙古籍渔船“亚历山大”轮靠泊象山石浦新港码头。帝王蟹将从象山“爬”上长三角的餐桌,实现象山口岸鲜活水产品进口贸易“零”的突破。

看中石浦口岸海关一站式查验、海港进境食用水生动物指定口岸等独特优势,宁波申蓝国际贸易有限公司将长期从象山进口鲜活水产品。

开放格局大拓展,象山正加快“四港联动”,主动融入宁波舟山港发展,加快完善港口基础设施,健全港区集疏运体系,大力发展水陆联运、水水中转等港航服务业。

目前,象山口岸开放工作取得重大进展,象山县可利用水陆域范围开放前期工作全部完成。今年,象山正在加快建设象山港、石浦港口岸监管区和配套航道。

高水平开放,让象山有了站在世界聚光灯下的底气。今年,象山正在举办杭州亚运会帆船、沙滩排球赛事。两大赛事产生16枚金牌,25个国家和地区,550名运动员和技术官员参加。

这是象山亮相世界的一次高光时刻。他们以主办姿态扛起协办责,全员行动,系统推进办赛各项工作,让亚运因象山而精彩,让象山因亚运更出彩。迎来亚运时代,象山萌生新梦想:有朝一日,象山成为长三角的海洋运动中心。

境界之变:人海和谐绘盛景

在象山县大目洋龙洞山顶,一座“八一台风纪念碑”巍然挺立。1956年8月1日凌晨,“5612号”强台风登陆象山,造成3402人死亡,12个村被毁。

以历史为警示,2006年8月2日,“八一台风纪念碑”揭碑。习近平同志专门撰文指出:“以人为本,力保百姓安居乐业;以海为伴,力促人与自然和谐相处;以防为先,力求科学发展、和谐发展、永续发展。”

从抗台到防台,一字之差,折射人海和谐价值转变。吃过大亏,也让象山牢牢记住“宁可十防九空,也不能万一失防;宁可事前听骂声,不可事后听哭声;宁可信其来,不可信其无;宁可信其重,不可信其轻”科学防台理念,近二十年来,实现“零伤亡”。

人与海的关系,贯穿人类发展史。从对抗,到融合,象山闯出了一条人海和谐新路径。

自2004年首次发现“神话之鸟”中华凤头燕鸥以来,象山发起了一场声势浩大的“护岛爱鸟”专项行动,并成功开展国内首个人工引导鸟类选择繁殖地试验,在韭山列岛上已孵化了至少 179 只,占全球繁殖总量的80%以上。

而今,一度绝迹63年之久的“神话之鸟”已不再神秘,它们自由翱翔在海天之间。

李忠 海上精灵

这一发生在象山北纬30度最美海岸线上的美好故事,成为生态中国、美丽中国的一个缩影,彰显着社会各界对野生动物的爱护、对大自然的尊重。

在象山,一场跟时间赛跑的“鲸”险救援,创造了地球家园生命拯救生命的奇迹。这个故事被改编成国内首个滨海场景演艺秀——《渔光之城》,以石浦独特的山、城、海、港、岛作为场景展现的重要载体,并延续到虚拟时空——亚运会期间,向全世界展示山、海、城、人和谐共处的视觉盛宴。

象山与海的故事丰富着生态文明的案例,勾画着海上“两山”新图景。最近几年,“山水精灵”悄然增多,“神话之鸟”缘定铁墩屿,消失的大黄鱼又回来了……象山传递出“生命至上、人海和谐”的理念跨越国别疆界隔阂。

象山人缘海而居,与鱼相伴。在与海洋共生共存的大舞台上,渔民义不容辞地成为了海洋的代言人。

去年底,在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议中,象山守护“神话之鸟”、拯救抹香鲸故事以视频的形式正式亮相大会“中国角边会”。视频中,成群结队的海鸟盘旋在韭山列岛上空;庞大的抹香鲸在象山沿海海域被救后,游向深海……

1998年,面对渔业资源衰竭、捕捞强度增大、海洋环境恶化的新情况,象山渔民就发出了“保护海洋”的强烈呼吁,率先向国家有关部门提出延长东海渔区休渔期的建议,并被采纳。25年来,“善待海洋就是善待人类自己”的宣言从未更改。

保护海洋,象山刀刃向内,启动声势浩大的“减船转产”行动——随着一声“拆解”令下,现场机器声隆隆,火花四溅,一艘艘老旧、高危等有安全隐患的渔船被一一拆解。他们出台《象山县2021-2024年度国内捕捞渔船减船转产实施办法》,维护渔业持续健康绿色发展。

近年来,象山以陆海统筹、协同保护为引领,持续擦亮碧海银滩的生态底色。最近三年来,象山累计修复海岸线93.1千米,整治修复和保护海岛5个。

结合“北纬30度最美海岸线”建设,象山推动贯通沿海南北的大陆海岸线,串联滩涂、岸线景观、特色港湾、特色小镇,努力建成绿色生态廊道、客流交通廊道、历史文化廊道、休闲旅游廊道、美丽经济廊道“五廊合一”的生态海岸带。

在保护海洋中经略海洋,象山前瞻性的改革不断丰富发展的路径。对象山而言,在保护的基础上利用好海洋资源,也是人海和谐的题中之义。

推窗见海看日出、闭户听潮……每当节假日,象山小渔村沙塘湾村游客盈门。从象山石浦镇区出发,穿过一条隧道,眼前便豁然开朗。沙塘湾村三面靠山一面朝海,东海环抱着月牙形的滩涂,老屋沿着山势错落而建。

作为象山最早一批宅基地“三权分置”试点村,沙塘湾村采取“统一流转、招商引资”的方式,将村民老屋的使用权统一租赁,对外招商,引来民宿产业,曾经九成闲置的老屋正在复苏。

三权分置,打通资本人才下乡渠道,增强农村活力。由老屋改造的民宿仿佛成为引擎,给乡村发展带来新动力。

2016年起,石浦镇沙塘湾村集体和81户农户签订闲置房屋集中流转协议,先后吸引社会投资3500万元。目前,全村近八成的村民签订老屋流转协议。沙塘湾村村委会副主任李志龙的老屋已经被确权租用,经过重新设计打造成了精品民宿,“100多平方米的破旧老房子变成了功能齐备的新房子,每年还有1万多元的额外收入。”

不止是宅基地“三权分置”,象山还开展养殖用海“三权分置”、海域分层确权改革。

海洋大县象山县海域使用大步迈入“立体”时代。为此,象山探索建立海上“两山合作社”,成立了海上两山生态资源开发有限公司,启动生态产品价值转化应用系统开发,拓宽“海上两山”生态价值转化通道,累计盘活资源资产503.9亿元。

一幅现代版“万象山海图”正在徐徐展开。

“转载请注明出处”