杨大禹,昆明理工大学教授、博士生导师;

尹蕾,昆明理工大学博士研究生在读。

位于云南普洱地区的南传佛寺,地理区位夹在西双版纳与临沧两个地州之间,地理纬度要比临沧地区更偏南偏低一些。在长期的发展过程中,因受到其周边地区傣泰文化和汉文化不同程度的影响,普洱地区的南传佛寺呈现出由南向北、从传统的傣泐风格向汉式风格逐渐过渡转化的趋势,大致形成景迈型、孟连型和景谷型三种典型的佛寺殿堂形态特点。本论文以这三种典型案例为例,进行系统的对比分析,并与西双版纳和临沧两地的南传佛寺殿堂相比较,以期展示出普洱地区南传佛寺存在的诸多异同特征,同时反映普洱地区南传佛寺在一些建筑空间形态与局部装饰构造处理方面的独特建构技艺,给读者呈现出南传佛寺殿堂建筑所具有的不同类型风格、地域特征及其成因。

目录概览

一、南传佛教寺院建筑概述二、普洱地区南传佛寺的分布与殿堂建筑类型三、佛寺殿堂异同特征对比分析四、结语

一、南传佛教寺院建筑概述

“南传佛教”全称“南传上座部佛教”,较汉传佛教和藏传佛教保留着更为原始的佛教教义。中国南传佛教主要承接于斯里兰卡、缅甸、泰国等国,流传于云南的西南边疆地区。作为南传佛教重要的物质载体和当地民众进行信仰习俗的场所媒介,中国南传佛教寺院主要分布在云南的西双版纳、普洱、临沧和德宏4个州市以傣族为主的聚居区,几乎每个傣族村寨都有一座或多座南传佛教寺院,寺院的建筑形式也因受到周边国家和地区不同建筑文化和建构技艺的渗透影响,呈现出彼此不同的建筑形态风貌。概括起来,中国南传佛寺殿堂的建筑形态又可分为傣泐式(或泰傣式,即地台式)、缅式(即干栏式)、汉式和汉傣融合式(底层架空+汉式木架结构)四大类(图1)。

1)傣泐式佛殿,主要分布在云南西双版纳州,这种类型佛殿是在受泰国佛寺建筑风格影响后,形成的以西双版纳南传佛寺大殿、戒堂为主的一种变化形式,可称为“傣泐式”。其变化重点体现在佛殿屋顶的坡面形态、建筑的墙身设置与高度、室内外的装饰及色彩处理上,形成较为质朴和地方特色鲜明的建筑形式。

图1a)傣泐式风格佛殿(西双版纳曼阁佛殿)

2)缅式佛殿,主要指分布在云南德宏州瑞丽市等地区傣族的“奘房”或者“缅寺”。这种“奘房”全部采用底层架空的干栏式结构,将佛殿、配殿和连廊相互组合一起,整体显得轻巧灵空。墙身较高,四面开窗,歇山屋面平缓、出檐短浅。

图1b)缅式佛殿(瑞丽大等喊佛殿)

3)汉式佛殿,主要分布在临沧市、普洱市等地区傣族和布朗族的南传佛寺。因受周边汉文化的影响较深,其佛寺殿堂、寺门与僧舍等附属建筑的外形与内部结构,均是采用汉族传统建筑的梁柱构架体系与榫卯建构技艺,尽管其佛殿平面仍然是纵向布列的空间格局,但殿堂建筑的重檐屋顶、门窗形式,已完全与汉传佛寺之殿堂做法相同,包括檐口下所施用斗栱、室内外梁柱构件应用、木雕装饰等。

图1c)汉式风格佛殿(景谷芒岛佛殿)

4)汉傣融合式佛殿,主要指居住在德宏州芒市、陇川、盈江、梁河一带的傣族、德昂族和阿昌族的“奘房”,因受汉文化不同程度的影响,平面虽采用东西向的纵向布局,但建筑外形则是以汉式抬梁式木结构与底层架空的干栏式相结合,或是处于从架空干栏向地面化过渡的转化形式,明显地体现出汉、傣两种建筑文化交融嫁接的现象。

图1d)汉傣融合式佛殿(芒市菩提寺佛殿)

图1:南传佛教寺院建筑类型

总之,中国南传佛教寺院在滇西南4个地州县市呈现出的不同建筑形式,几乎都经历了一个由外来建筑逐步转向本土化、地方化的发展历程。一方面保持着南传佛寺所独有的建筑空间布局特征;另一方面又体现出普遍信仰南传佛教的傣族、布朗族、德昂族、阿昌族等少数民族与中原汉文化和东南亚文化之间的相互融合、相互吸收,产生多种不同建筑技艺的交融和嫁接,从而形成其丰富多样的建筑风貌和建构特征。

二、普洱地区南传佛寺的分布与殿堂建筑类型

普洱市南部紧靠西双版纳,北部是汉风蔚然的大理和昆明、玉溪等滇中地区。普洱地区的南传佛寺建筑与临沧地区一样,都是以西双版纳佛寺建筑为原型,并受到大理地区汉族、白族的建筑风格及建构技艺的影响,呈现出汉、白、傣相互杂糅的风格特点。而与临沧地区南传佛寺整体呈现的汉式特征不同,普洱地区的佛寺风格则存在着明显的南北地区差异。如地理位置靠近版纳的南部佛寺保留着较多的傣泐式风格,而北部地区的南传佛寺则与临沧汉式佛寺的建筑风格相似(图2)。

图2:普洱南传佛寺分布类型(图中深色块状区域为傣族主要分布地区)

普洱地区的南传佛寺主要分布在傣族聚居的坝区,土地平坦、靠近水源,且在区域内分布不均,如在景谷、澜沧、孟连、西盟等靠近西部边境的县区,佛寺遗存较多,而在镇沅、墨江、思茅、江城等地,因清朝的战乱导致大量的傣族四处迁徙,南传佛寺也随之损毁或仅存少数佛塔。对于分布在周边山区的布朗族、佤族村寨,通常都选择村寨最有利的地势环境来建佛寺。从普洱地区现存的南传佛寺殿堂建筑外形特点来看,又可大致分为原型移植的景迈型、转化过渡的孟连型、创新拓展的景谷型三种不同形式,具体表现如下(图3、表1):

1)原型移植的景迈型佛殿:在紧靠西双版纳西部的景迈山地区,佛殿建筑呈现明显的傣泐式风格,其保留较多的西双版纳傣泐式原型风貌。如上檐呈悬山式的“人”字形屋面,做三段式叠落,屋面坡度陡峻,下檐也对应做三叠式或整体四坡屋面,屋顶采用方形缅瓦覆盖。内部梁架结构采用典型的傣式抬梁构架,用材较小、步架多且每步架的高度彼此不等。佛寺的屋顶、檐下、门窗等装饰,几乎都采用傣族传统的建构技艺。如景迈山的景迈大寨佛寺、糯干佛寺、翁基佛寺等,孟连的芒中佛寺,在外观及整体构架上也呈现明显的傣泐式风格。

图3a)景迈型(澜沧景迈大寨佛殿)

2)转化过渡的孟连型佛殿:从外观形态看,孟连型佛殿的屋顶造型已采用汉式的歇山式屋顶,但屋面材料仍然使用方形的缅瓦铺设,屋面平直,坡度也逐渐趋于平缓。整个佛寺的建筑外形特征和内部梁架结构,明显表现为向汉式的歇山式屋顶和抬梁式屋架结构转化的过渡型特点,且梁柱的节点构造已采用完整的榫卯结构,梁头有相应的木雕纹案装饰,柱脚也使用了不同形状的石雕柱础,展现出傣汉两种建构技术的有机融合。如孟连娜允古镇现存的上城佛寺、中城佛寺,以及西盟县的南规佛寺等。

图3b)孟连型(孟连上城佛殿)

3)创新拓展的景谷型佛殿:在普洱景谷、澜沧北部的南传佛寺,建筑外形已完整采用汉式重檐歇山式筒板瓦屋顶,而且外露的柱廊、梁头柱脚、檐下斗栱、门窗隔扇及室内的梁柱构架,甚至一些细部的装饰处理,均与汉式的殿堂建筑几乎一致,或者说在完全采用汉式建筑的抬梁式结构及榫卯技术的基础上,又形成一些建构技艺的创新与拓展;并且为了加强佛殿主入口的标志性,还在入口山面另外加设重檐的牌楼门厅。如景谷的迁糯佛寺、芒岛佛寺、茂密大寨佛寺、漫落佛寺,以及澜沧的下允佛寺等。

图3c)景谷型(景谷迁糯佛殿)

图3:普洱南传佛寺佛殿类型风格

三、佛寺殿堂异同特征对比分析

普洱地区的中国南传佛教寺院大多都以大殿为中心,其他功能建筑环绕其有序布置,整体布局较为自由灵活。佛寺大殿常以东、东南向山面做主入口,平面呈纵向布列,即以短边为面阔,长边为进深,形成多重进深的平面形制,与汉传佛寺殿堂相异,大殿室内均设两列粗壮的中柱,在柱列限定下形成的祭祀领域空间高大,具有明显的庄严性,在中柱间倒数第二进处设佛龛佛像。中柱外围的回廊空间则相对矮窄,北侧有高于地面的台面,供佛爷讲经诵佛,其他空间可供信徒休息。这种室内空间构成也与建筑外形上下重檐设置逐渐内收的处理相协调。因此,普洱南传佛寺殿堂在平面、剖面及构架设置上,几乎都不同程度地保留了西双版纳地区傣泐式南传佛殿的形制,具有相似的格局特征。而且,普洱地区几种不同类型的南传佛寺殿堂所具有的独特技艺,主要表现在以下三个层面(图4)。

a)景谷勐卧佛寺总体布局

b)殿堂平面形制(景谷迁糯佛殿)

c)殿堂设置(澜沧芒中佛殿)

d)殿堂室内布置(孟连总佛殿)

图4:南传佛寺形制特征

1.殿堂形制

1)平面格局:普洱佛寺殿堂在外廊设置、墙柱关系、门厅等做法上各有不同。景迈型佛寺殿堂体量较小,几乎不设置回廊,墙体的设置与柱网的关系较为随意。而孟连型和景谷型佛寺殿堂皆为围廊式格局,柱网布置更加规范、严谨,墙体四周皆设环廊。孟连型佛寺殿堂进深多,殿内纵深感强。通常紧贴檐柱外侧做一圈厚墙,直接以前廊做门厅,宽窄不等,也不特别强调殿堂主入口,四周环廊均设有多道门,便于殿内外进出。而景谷型佛殿墙体都嵌在檐柱间,入口门厅宽大,且在前廊及明间加柱承托上部屋檐,还设置不同形态的门楼。但殿内纵深格局相对减弱,多设置体量较小并具有汉传佛教意味的佛像(图5)。

a)景迈型佛殿平面格局(澜沧景迈大寨佛殿)

b)孟连型佛殿平面格局(孟连中城佛殿)

c)景谷型佛殿平面格局(景谷芒岛佛殿)

图5:南传佛寺形制特征

2)外部形态:景迈型佛殿的上下屋檐连接较为紧密,檐间窗墙距离短。建筑外形虽与西双版纳傣泐式风格一样,但景迈型佛殿的底层墙体较高,所占立面比例加大,且不设须弥座,竖向性特征减弱。重檐悬山屋顶,中高侧低,三段式叠落屋面缅瓦铺设,屋面宽大,出檐较小,与西双版纳陡峻的“人”字形屋顶形态相比,显得相对平缓。

景谷型佛殿多为三重檐歇山顶,筒板瓦铺设。重檐之间设垂花吊柱、花板雀替与木雕隔扇。屋面坡度、收身较为缓和,出檐深远,上檐两山端部的翼角逐渐起翘,整体形态舒展开朗。殿身构图清晰协调,底层下段设石基须弥座,上段用木窗围合,台基较高。大殿主入口处理结合山面外廊,与大殿重檐设置对应,再单独加设不同形式的入口门楼。

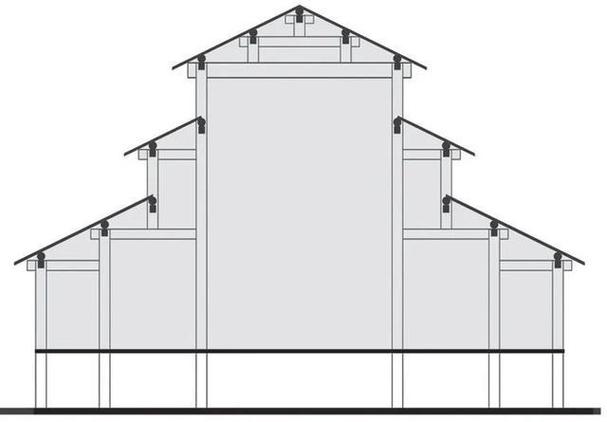

与景谷型佛殿相比,孟连型佛殿的屋面较墙身略大,檐间多做方窗;同为三重檐歇山屋顶,但屋面平直,缅瓦铺设,仅在戗脊端部将瓦件逐层挑出、形成起翘,屋面上檐收身依次向内收一个柱距开间,形成底层面阔较宽、顶层屋顶体量较小的整体稳重形态,呈现出由傣泐式佛殿向景谷型佛殿转变过渡的外形特征。

而临沧地区的佛殿基本与景谷型佛殿整体形态相似,但殿堂台基较高,多采用须弥座形式,且在外廊台基边缘用矮墙或栏杆围合,于转角处砌筑高墙影壁,突出佛殿山面居中入口空间的虚实对比,这种做法也影响到普洱澜沧一带的佛殿形态(图6)。

a)景迈型佛殿立面形式(景迈大寨佛殿)

b)孟连型佛殿立面形式(孟连中城佛殿)

c)景谷型佛殿立面形式(景谷芒岛佛殿)

d)傣泐型佛殿立面形式(版纳曼春满佛殿)

e)临沧型佛殿立面形式(沧源广允佛殿)

f)临沧型佛殿立面形式(澜沧下允佛殿)

图6:普洱佛寺殿堂立面整体形态对比

2.殿堂构架做法

1)梁架结构:景迈型佛殿梁架采用傣泐式的抬梁方式,其梁架用材较小、步架较多,彻上露明,继承了傣泐式梁架檩下不设枋木的做法,且构架做法变化较多,梁架布置更加随意,下檐步架减少,多为两步架。如景迈大寨佛寺大殿在下檐单步梁端上设檩,而柱头直接延伸至屋檐,下檐梁架使用斜短柱支撑。而西双版纳傣泐式佛殿下檐屋架大致有两种特殊做法:一种为落柱式,下檐柱子皆直接落在下檐主梁上,而不做梁柱抬升;另一种为大量使用的附柱做法,在金柱外侧的下檐主梁上立有1~2根通高多步架的细柱,将部分下梁插入此附柱中,但这两种做法在景迈型佛殿中并未发现使用(图7)。

a)西双版纳傣泐式佛殿梁架(曼岭佛殿)

b)景迈型佛殿梁架(景迈大寨佛殿)

c)西双版纳两种下檐构架特殊做法

d)景迈大寨佛寺下檐构架实景图

e)西双版纳两种下檐构架特殊做法

图7:西双版纳傣泐式和景迈型佛寺佛殿梁架结构对比

受汉式建构技艺的影响,孟连型佛殿整体构架清晰,趋向简单规则。相较于景迈型佛殿,孟连佛殿中梁的截面尺寸增大,在檩下使用汉式的枋构造,已经向汉式抬梁木构梁架与榫卯技术应用转化。如孟连中城佛寺大殿为七架梁,蜀柱施在五架梁上,主梁嵌入以双层莲花瓣型装饰的柱头中,梁柱交接处施硕大的雕花替木,五架梁下施龙头兽身驼峰。芒中佛殿虽为景迈型,但构架用材、节点构造、雕刻等技艺皆偏于汉式做法。景谷型佛殿则完全采用了汉式建筑的抬梁式榫卯结构,整体构架及梁柱之间节点的连接做法更加规范,用材尺寸更加严谨,并且对各种构件运用极为丰富,脚背、驼峰、斜撑、雀替、出挑梁头等构件皆作精美雕刻,并在檐下多使用繁密的斗栱(图8)。

a)孟连型佛殿梁架(中城佛殿)

b)景谷型佛殿梁架(迁糯佛殿)

左:“檩+柱+梁”式(西双版纳傣泐式、景迈型佛殿);

右:“檩+枋+梁+柱”式(景谷型、孟连型佛殿)

c)枋构造的使用

左、右:傣泐式、景迈型

左:孟连型;中、右:景谷型

d)梁架节点实景图

左:景迈型佛殿内部梁架;右:孟连型佛殿内部梁架

左:景谷型佛殿内部梁架 右:芒中佛殿构架

e)内部梁架结构实景图

图8:普洱地区佛寺佛殿梁架结构对比

在构架形制上,景谷、孟连及临沧、德宏等地区的南传佛殿,虽具有相似的汉式建筑特征,但表现形式各异。孟连型大殿多为七架梁并下设双重檐,不挑步架,下檐直接嵌入中柱、檐柱中。景谷型佛殿多采用五架梁,外挑一步架,其下施短柱嵌入下檐横梁中,并在短柱下段部分设檩,与外围檐柱檩形成二重檐的搭接,外侧再接回廊,最终形成三重檐构架,这与临沧地区的佛殿整体构架一致。而德宏芒市、梁河一带的南传佛殿多为五架梁,在二重檐只做一步架,以短柱嵌入下檐梁上,下檐做两步架。因此芒市型佛寺二重檐屋面占比较小,而底层屋面宽大,并且芒市型佛殿皆采用干栏架空结构,佛殿无外廊或仅做前廊,在室内形成三重构架。如芒市的菩提寺、佛光寺、五云寺、风平寺等(图9)。

a)孟连型佛殿

b)景谷型、临沧型佛殿

c)芒市型佛殿

图9:汉化佛殿整体梁架结构对比示意图(图中灰色区域为室内)

2)屋顶做法:景迈型佛殿做叠落式的“人”字形悬山屋顶,将两侧脊檩断开下叠一定距离,并且整个屋架随着正脊一起下叠,除檐檩外,其他下叠屋架檩直接搭接在上叠屋架的梁上。但景迈型佛殿上檐步架布置均匀,形成的屋面较为平直,与傣泐式上檐脊檩和其下各檩之间的举高相差较大,或顶部檩架布置密集所形成悬山屋顶曲线陡峭尖锐的做法明显不同。景谷型和孟连型佛殿屋顶皆做歇山式构架处理,而迁糯佛寺佛殿直接在踩步金梁架所对应的屋面位置砌筑屋脊,使整个屋顶出现8条垂脊。在屋面坡度、山面山花板的设置、檩头雕饰等方面,这三类佛寺均呈现出从傣泐式逐渐向汉式过渡的不同变化。

景迈型佛殿屋面坡度最为陡峭,殿堂做山花板,悬山的山面面积大,檩头一般不做雕饰;景谷型佛殿屋面最为平缓,山面皆为透空山花,可以看见内部的木构架,山面较小,在搏风板合尖处安装悬鱼,出际檩头安装惹草;而孟连型佛殿的屋面坡度、山花面积介于二者之间,山花板、檩头雕饰设置自由(图10)。

a)景迈型佛殿叠落式屋架局部构造

b)景谷型,孟连型佛殿歇山面构造

c)迁糯佛寺佛殿的双重垂脊

d)屋顶曲线对比示意图

e)景谷型佛殿山面

f)孟连型佛殿山面

g)景迈型佛殿山面

图10:普洱佛寺佛殿屋顶做法

3)外墙做法:景迈型佛殿大多在廊柱外设非全封闭的外墙,室内可透光,厚约50cm。外廊单步梁直接搭在厚砖墙上,墙也起到一定的承重作用。而景迈大寨佛寺佛殿三面无廊,紧贴边柱内侧设墙。孟连型佛殿外墙做法与景迈型的相似,如上城佛寺、南归佛寺佛殿都在柱外砌筑未封闭的厚墙,中城佛寺佛殿则直接将外墙砌筑到梁下。景谷型佛殿殿身四周大多用木板门窗镶嵌在柱之间,增加其殿身的整体性和稳定性,如芒岛佛寺、茂密大寨佛寺等;或砌筑较高的须弥座石基,石基上再设木雕窗,如迁糯佛寺、澜沧下允缅寺佛殿等。在临沧地区的佛殿,一般只在主立面设木板门洞,其余三面均为实墙,且两侧厚墙部分凸出,墙身彩画雕刻,上端设多层叠涩装饰,有部分墙体直接延伸至外廊柱,如双江白象寺佛殿。甚至还有四周都用实墙围合,如临沧芒票佛寺佛殿。

4)入口檐部特殊做法:常在佛殿主入口加设山面门厅,如景迈山翁基村的布朗族佛殿入口做法,在佛殿走廊外居中加设了1开间、2进深的门厅,门厅的重檐叠置屋面与佛殿下檐屋面垂直相交;景迈大寨佛寺、芒中佛寺佛殿是在入口底层的檐部将屋面做叠落处理。

景谷型佛殿入口檐部构架做法特殊,且造型多样,做工繁简不一,形成彼此紧密结合且突出醒目的入口空间,体现了当地工匠对传统建筑的创新应用以及精湛的建构技艺。如迁糯佛寺佛殿底层檐部做三叠水式处理,中段3开间屋檐比两侧屋檐升高,加设梁枋上的斗栱装饰,明间由倒悬木雕盘龙的粗壮中柱支撑,内椽大致与二层檐下斗栱梁枋平齐,两翼出檐深远,搭接在一层屋面之上;景谷茂密大寨佛寺佛殿的底层屋檐做牌楼构造,屋檐内椽延伸至上檐附柱,于二重檐檐柱外侧一段距离,架柱做成歇山式屋檐,并于顶部做完整的歇山阁楼构造,最终使入口牌楼屋檐形成逐层后退、上下起伏的三重歇山屋顶样式;如芒岛佛殿抬升的中部屋面与二层檐相接,相接处的屋脊做歇山式屋面,檐下施垂花吊柱、多重额枋,形成装饰丰富的牌楼构造。

临沧地区的佛殿也与景谷型的一样,佛殿入口檐部造型丰富,如沧源广允缅寺一重檐做五叠抬升,明间叠段抬升至最高处并出檐起翘,在其上搭建体量较小的歇山顶阁楼。1989年耿马地震后重建的景谷勐卧总佛寺及众多其他的佛寺佛殿多模仿此结构样式建造。纵观这些佛殿入口形式,底层多为直抬、叠抬或牌楼式构造,重檐多做直抬、歇山阁、歇山山面阁、悬山阁构造,檐部之间形成不同的组合、搭接与变化,从而产生多种入口造型(图11)。

a)三叠水式(景谷迁糯佛殿入口)

b)重檐歇山阁式(景迈茂密大寨佛殿入口)

c)五叠歇山阁式(沧源广允缅寺佛殿入口)

图11:多样的景谷佛殿入口檐部构造

3.殿堂装饰构件

1)脊饰与雕刻:在屋顶装饰上,西双版纳傣泐式佛殿通常在屋脊正中设置金属帕萨,景迈型佛殿则多以莲花方塔代替,这与孟连型、景谷型佛殿屋顶屋脊中部设置的汉式莲花宝瓶相比形制各异。景迈型佛殿屋顶运用象鼻凤凰和“鸟”形娜迦两种典型的傣泰风格神兽形象进行雕塑。景谷型佛殿则通常在正脊两端设鳌鱼鸱尾,孟连型佛殿不饰神兽,部分佛寺与景迈型佛殿一样都在脊部设火焰型的铁饰(图12)。

a)屋脊正中装饰(从左往右、先上后下依次为傣泐型、景迈型、孟连型、景谷型)

b)象鼻凤凰和“鸟”形娜迦 c)景谷型佛殿的吻兽

d)牌楼式(芒岛佛殿) e)牌楼—直抬式(勐卧大寨佛殿)

f)牌楼—直抬式(迁东佛殿) g)五叠歇山阁式(勐卧佛寺)

h)山面式(大寨北佛殿) i)山面阁式(芒缅中心佛殿)

j)重檐山面阁式(勐班大寨佛殿) k)直抬·双重悬山山面式

图12:屋脊多种不同的装饰

景迈型佛殿檐下装饰相对较少,仅在入口门扇、板壁上饰丰富的底色,雕刻具有傣族特色的传说故事及花卉鸟兽等图案。孟连型佛殿在柱头运用双层或三层莲花装饰,主立面檐下梁头多雕刻象形图案,同时还以兽形柱础装饰柱子。使用格栅雕花木门、木窗,部分门窗隔板饰以“金水画”及傣族常用动植物图案,但主入口门扇设置偏于汉式。而景谷型佛殿采用丰富的檐下雕刻突显视觉形象,山面檩头皆饰悬鱼,重檐之间设垂花吊柱、花板雀替与木雕隔扇,与“金水画”彩绘交相辉映。

室内外构件丰富,大多使用龙形、卷草、祥云木雕,鼓形、雕花宝瓶柱础。入口设金漆雕花门窗,多使用花卉鸟兽等,甚至表现八仙等传统神话故事题材。与临沧地区的做法一样,在支撑佛殿门楼的两棵中柱也都设置巨大的木雕盘龙,替代西双版纳佛殿在入口处设置的娜迦神兽。景谷佛殿通常在入口门廊顶部设方形“金水”纹案吊顶天花,虽与临沧佛殿相似,但天花中部设倒挂的龙头雕刻是为特殊做法,以及外廊梁架极具江南木构特色。如迁糯佛殿设卷棚,轩梁形似弯月并在梁尾施以卷纹,下梁施以硕大的雀替。芒局佛殿设扇形轩梁形,下有一对兽形驼峰支撑,饰以木雕纹案与金水图案(图13)。

左:莲花柱头;中:象形梁头;右:兽形柱础

a)孟连型佛殿

左:景谷型佛殿牌楼檐下装饰;右:檐下斗栱、阑额、垂花吊柱

b)景谷型佛殿

c)入口盘龙

d)入口天花倒挂

e)入口前廊檐下梁雕彩绘

f)外廊檐下梁雕彩绘

图13:檐下装饰

2)斗栱样式:普洱地区的南传佛殿唯景谷型的会在檐下施以斗栱,如迁糯佛寺大殿檐下遍施斗栱,并集多种形式各异的斗栱于一起,其造型多样,彼此组合灵活精巧。在三重檐下不同柱间施以祥云栱、牛角如意栱、祥云+莲花如意;在二重檐下则施以莲花+弯勾如意栱、转角卷草+龙头栱等,不仅形成多种融合汉式及地方技艺的创新形斗栱,而且在整体形象上又保持协调统一。在斗栱形制上,多出三跳或四跳,用材小巧,排列紧密;在彩绘上,重檐下坐斗、栱翘主要以蓝绿色为底,小斗髹红漆,皆勾白边,唯大殿入口门楼底檐斗栱漆木色包金边,与入口木门金水等色彩相协调(表2)。还有临沧地区的南传佛殿也施以斗栱,如沧源广允缅寺门楼檐下的象头栱,翘头的象鼻衬托上部构造。

3)壁画彩绘:南传佛寺壁画彩绘多由本地民间艺人所作,均会在佛殿门窗、板壁、梁柱上饰以独特的“金水画”图案纹理。壁画题材内容大多为傣族民间传说或佛本生故事,景迈型佛寺壁画彩绘整体风格较为淡雅朴素,如孟连芒中佛寺外墙壁画,描述的是傣族少年“混理阿銮”,历经艰险最后当上国王的傣族民间故事,其中民众皆着傣服,饰以传统的傣族发髻或头冠,笔意超脱自在,生动趣味。而景谷型佛殿很少有壁画,现仅在澜沧上允缅寺中有发现,壁画融入了汉式技巧风格,笔法更加流畅,色彩愈加明丽。在沧源广允缅寺佛殿内的壁画,更是汉式南传佛寺壁画中的瑰宝,壁画内容更接近于明清时代的出巡图,画面远近结合,其中出现人物着各朝服饰元素,如有官兵着清式的马蹄窄袖上衣,文人穿马褂旗服或着明制圆领袍,并绘汉式的亭阁楼阙、城池园林等(图14)。

a)芒中佛寺壁画

b)澜沧下允佛寺壁画

c)沧源广允缅寺壁画

图14:壁画彩绘

四、结语

从上述对比分析中不难看出,普洱地区的南传佛寺殿堂建筑,由于地理分布的差异而形成风格多样的建筑类型。其中位于普洱地区南部的景迈型佛殿呈现西双版纳傣泐式佛殿的风格,但在屋架结构、入口檐部等局部具体构造做法上,又带有明显不同的地域性特征。而汉式建筑风格,则不同程度表现在普洱地区孟连型、景谷型佛殿的建筑形态、结构构造及装饰处理上。同时,结合地方工匠对汉式建构技艺不同程度的掌握运用与创新实践,也在两者之间呈现出明显的转化及变异特征。景谷型佛殿从屋面装饰、檐下斗栱、莲花吊柱的设置,到室内外梁柱构架与门窗装饰等方面的应用,虽与临沧地区的南传佛寺,甚至是汉传佛寺殿堂建筑做法相似,但仍然反映出在局部处理上的独特技艺,且手法也更加多样丰富。主要原因如下:

1)普洱南传佛教建筑的源流因素。泰国清迈地区的南传佛殿建筑风格直接影响西双版纳佛殿,经西双版纳融合后形成的傣泐式风格佛殿又继续延伸至普洱地区。因此,在佛殿的平面布局、建构形制以及传达宗教意涵的相关设置与装饰上,都一脉相承,基本保留了泰傣南传佛教建筑风格及做法。

2)汉族和白族工匠技艺的影响。自元朝建立云南行省后,云南边疆也开始受到中央王朝的统治。伴随着元明清不同时期大量中原汉族移民的迁入,汉文化及汉族先进的建构技艺也不同程度地传播融入傣族的生产生活中。一批熟稔汉式建构技艺的工匠,更是直接参与到不同佛殿的建造中。直至现今,景谷地区在涉及工艺复杂的盘龙柱雕刻等处工序,都要去请教大理剑川的白族工匠师傅。

3)在地性的相关因素。当地的地理环境、文化习俗、工匠以及在具体建造时对不同建筑文化与技艺的把握与创造,直接影响到普洱地区南传佛殿的建构形态。如孟连上城佛殿,其东边靠山,因地势所限佛殿东侧则不设外廊,明显受地理环境影响;孟连的中城佛殿、迁糯佛殿等在入口柱、屋顶上设有瓦猫雕塑,象征平安吉祥,这是融合了当地汉族、彝族的观念文化。另外,同一个村寨的佛殿也具有不同的形态,也体现当地村民、工匠等人员在设计与建造时,对佛殿形制所做的具体考量。

现今,大量重新修缮和改建的普洱地区南传佛寺殿堂,普遍存在对原有地域性建构技艺的忽视现象,在一定程度上有损当地南传佛寺建筑所呈现的多元性特征。因此,也希望上述研究能对南传殿堂建筑历史遗构的传承保护,提供有益的理论依据与参考。