有南方人到邹城出差,在火车站边上的“好再来羊汤馆”花二十元要了一碗羊汤。用他的原话就是:“我这个食肉动物几乎撑得吃不下了!

”时间是大概2018年,那时候羊肉应该不便宜了,二十元吃羊肉能吃饱,是个什么概念?要知道,这可是在火车站啊,喜欢做一锤子买卖的地方。

二十还是三十米桥?

该羊汤馆隔壁就是邹城大名鼎鼎的“蓝记甏肉米饭”,在很多邹城人心中都占有一定的地位。平时吃菜,只能吃到肉丝、肉片,萝卜馅子的丸子和水饺几乎没有肉,就是过年时候吃的酥肉也基本都是面粉。如果是辣子鸡,一桌人吃一盘子,就算是整只鸡炒,不过两片鸡胸,两个鸡大腿,切碎后,一个人都吃到几小块?“鸡骨头蛤蟆肉”,吃辣子鸡也就是吃个味道,竟是些土豆片,辣椒子皮,茴香花椒生姜。在“蓝记”,曾经何时,一两块钱可以吃到一大块把子肉,搭配豆腐干,卤蛋,再来点蔬菜、海带丝什么的,卤汁浇到现蒸出来的米饭上,孔子曰 “仨月不知肉味”,大概是在这里消费过,然后专心“作《诗》《书》,经纬天地”去了。[笑]

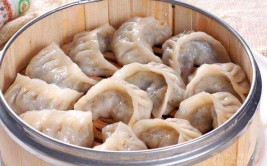

沿火车站所在的平阳西路一直往东走,大概有两公里不到,老104国道以西几十米的地方,现在的祥云广场,就是曾经的汽车站,当初长途的,短途的公交大巴,都走这里出发。汽车站和曾经的汽车运输三队是一体的。三队的职工家属,几个老太太,在门口两间房里开了家水饺部,在上世纪八十年代逐渐做出了名气。我在1990年前后,有幸在里面吃过一次,和同学两个人,要了一盘水饺,又要了一盘子熏豆腐。怎么说呢,印象中和自己家里包的不但外形不一样,更主要的是馅子不同,这里的有汤汁,很饱满,水饺虽然不大,但到了嘴里咬开瞬间充盈,沿舌头一直暖到腹腔的感觉。

邹县汽车站

1985年前后的时候,83版的《射雕英雄传》正热播,那时候村里经常停电,很多人就跑到县里来看。汽车三队就把大彩电放到街边播放,供职工和过往群众观看。我涉世不深,邹县的夜生活知之甚少,虽然没有去现场看过,但是我认为,黄日华和翁美玲对于三队水饺的推广应该是有一定贡献的。

八十年代还是物质相对短缺的年代,那时候难得吃一次肉,经常看到有人向摊主要二两肉。二两肉是个什么概念?我记得很清楚,大概不到一公分厚的一片,肥瘦相间,卖肉的切好,用刀戳开一个小孔,尼龙绳穿了,递给准备回家喝二两的中年男。那时候的美学和现在非常不同,就这么一片肉,可以系在自行车车把上,顶着一路的寒风,任其摇摆舞蹈着骑回家。你看看,二两肉就这么招摇?

猪肉尚且只能买二两,想吃牛肉就更加不能了。当时的牛都是农民多年的耕牛,老了不中用了,或者是包产到户,农民把队里的牛卖了分钱。牛肉比较难煮,而且普通人家也没有那么多的调料,也不能掌握火候,于是专事煮牛肉的门店就出现了。在钢山路上,靠近南市场,河北岸有“回民饭店”一家,后来南岸又开了一家“马二姐”,一听名字就是回民,肯定是阿訇操刀宰牛、料理。

鲁西黄牛体躯结构匀称,细致紧凑,肌纤维间均匀沉积脂肪形成明显的大理石花纹,肉质刨面呈雪花状,红白相间,鲜亮美观,肉质松软、细腻,营养丰富,风味鲜美可口,独具特色。中日建交之初,中国曾经作为礼物赠送日本。

104国道旁广电大厦

此二家煮出来的牛肉,大致相同:软硬适中,咸淡恰到好处,切开果然有大理石花纹。一般白切了吃,不用调料,配点葱丝,点缀点黄瓜片,或者天女散花一小撮香菜,不管是钢山特曲,还是较一般啤酒更浓烈的无名干啤,总相宜。

如今汽车站已经搬迁,当初创业的几名老太太肯定不在店里了。城市快速膨胀,而老市区更显落寞,再次走过,不免让人感慨万千。

现在也有在别处开的水饺部,有的是主打水饺,有的打着水饺的幌子做菜馆,都打三队的牌子,环境再优雅,水饺做工再精细,但是当年的那份感觉,不在了。

。。。。。。