玉门关,这座位于丝绸之路上的古老关隘,见证了历史的沧桑与变迁。唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”描绘了关隘的雄伟壮观。而唐代诗人王昌龄的《出塞》中“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”则抒发了诗人在玉门关前对将士们的敬意与思念。本文将从玉门关的历史背景、文化内涵、民族精神象征等方面进行探讨,以期展现这座古老关隘的独特魅力。

一、玉门关的历史背景

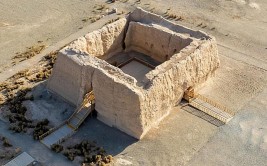

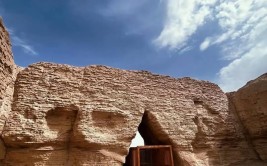

玉门关位于甘肃省敦煌市西北,始建于汉代,距今已有两千多年的历史。它是古代丝绸之路上的重要关隘,是中原通往西域的必经之地。在古代,玉门关不仅是军事防御的屏障,更是经济、文化交流的桥梁。据《史记》记载:“汉武帝元狩四年,置酒泉郡,筑玉门关。”从此,玉门关成为丝绸之路上的重要关隘。

二、玉门关的文化内涵

玉门关不仅是历史的见证者,更是中华民族文化的象征。在古代,玉门关是连接中原与西域的纽带,见证了中华民族与西域各民族的交流与融合。玉门关不仅承载着中华民族的辉煌历史,还蕴含着丰富的文化内涵。

1. 边塞文化:玉门关地处边疆,边塞文化在这里得以孕育和发展。边塞诗人在此留下了许多脍炙人口的诗篇,如王昌龄的《出塞》、王之涣的《登鹳雀楼》等。这些诗篇描绘了边塞的荒凉景象,表达了诗人们对边疆将士的敬意和思念。

2. 丝绸之路文化:玉门关是丝绸之路上的重要关隘,见证了东西方文化的交流与融合。古代,丝绸之路不仅是贸易通道,更是文化交流的桥梁。在玉门关,东西方文化在此碰撞、交融,形成了独特的文化景观。

3. 民族融合文化:玉门关地处多民族聚居区,各民族在此交流、融合,形成了丰富多彩的民族文化。在玉门关,可以感受到汉族、维吾尔族、回族等民族的文化特色。

三、玉门关的民族精神象征

玉门关作为历史的见证者,承载着中华民族的民族精神。在漫长的历史进程中,玉门关见证了中华民族的坚韧不拔、勇往直前、团结奋进的精神风貌。

1. 坚韧不拔:玉门关地处边疆,历经风雨,见证了中华民族在困境中坚韧不拔的精神。正如王昌龄在《出塞》中所写:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”表现了将士们在恶劣环境下不屈不挠的斗志。

2. 勇往直前:玉门关是丝绸之路上的重要关隘,是中华民族开拓进取、勇往直前的象征。在玉门关,可以感受到中华民族在探索未知、征服自然的过程中所展现出的勇气和决心。

3. 团结奋进:玉门关地处多民族聚居区,各民族在此交流、融合,形成了团结奋进的精神。这种精神不仅体现在民族间的相互尊重、和谐共处,更体现在共同为中华民族的繁荣富强而努力奋斗。

玉门关,这座古老的关隘,承载着中华民族的历史与文化。在新时代,玉门关的精神依然激励着我们为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。让我们铭记历史,传承民族精神,共同创造美好的未来。