白浮泉,究竟是什么地方?

从北京市区出发,沿京藏高速驱车40多公里,就到了昌平区东南部的一个小山处,白浮泉遗址就坐落在此。著名历史地理学家侯仁之有过这样的评价:“与历史上之北京城息息相关者,首推白浮泉。”足见其地位之重。

白浮泉,曾为初登全国政治中心舞台的北京城,提供充沛的水源,因此被称为母亲泉。元朝初年,它更是元代京杭大运河北端的源头。

自春秋战国始建的大运河,包括隋唐大运河、京杭大运河以及浙东运河三部分,是世界上开凿最早、规模最大也是最长的古运河。2014年,在卡塔尔首都多哈召开的第38届世界遗产大会上,中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。

中国国家图书馆典籍馆有一份珍贵档案——康熙年间绘制的《运河全图》。

从这张《运河全图》中可见,大运河贯穿今天的浙江、江苏、安徽、河南、山东、河北、天津、北京8个省、直辖市。其中北京城段,绘制最为详尽精美,除河道外,各处名胜均有所标识,足见北京作为全国首都的特殊地位。

从通州张家湾到北京城昆明湖段,正是京杭大运河的北京段——通惠河。北京城西北部,标有昌平州。据《元史·河渠志》中记载:“通惠河源出昌平州神山泉,会马眼诸泉,至通州古潞河。”神山泉,就是白浮泉。在元代,为通惠河提供水源济运的,正是白浮泉。

那么,是谁发现了白浮泉,又为什么会选择白浮泉作为水源地?一切还要从700多年前讲起。

都龙王庙为何有个“都”?

白浮泉,发源于古代昌平州东南隅的一座高不过70米的小山上。或许是想讨个好口彩,村民们将这座小山冠以很多令人咋舌的名字:龙泉山、龙山、神山、凤凰山、神岭山。而依山名,白浮泉也被称为龙泉或者神山泉。

白浮泉原本是一个成色十足的草根山泉。为祈求五谷丰登,乡亲们凑钱在在山顶盖了座龙王庙,每逢干旱少雨,身强力壮的男丁们抬着三牲厚礼,在地方官绅或耆老的率领下,上香祈雨。而每年的农历六月十一至十三,还要举办庙会,乡亲们纷纷到龙王庙上香,献上自己的虔诚和期盼。传说这座庙的龙王管着天下所有的龙,因此叫“都龙王”。

都龙王庙都龙王庙不大,但大殿廊柱上的楹联气势十足:“九江八河天水总汇 五湖四海饮水思源”。或许,只有如此气势的都龙王,才有能力保证这里的水源源不绝,让白浮泉当得起元代京杭大运河北京段之源的名头。

像白浮泉这样的泉水,在那个时代的昌平遍地可见。就像谁家炕头上不经意间又添了一个孩子一样,乡亲们习以为常。直到一位老者,来到这里,将白浮泉的命运改写。

白浮泉和忽必烈有什么关系?

元朝初建,定都北京,名为大都,可让元世祖忽必烈最为抓心烧脑的难题之一,就是大都的用水问题。元代,北京周边水源丰饶,并不缺水。

有人说,北京城因水而建,因水而兴,这话不假。可那时的大都,地表水虽然丰富,但大多苦水,很难饮用。而随着都城人口的繁盛,解决居民用水的问题,就更加迫在眉睫。

了饮水问题,还有漕运问题。

此时的京杭大运河,最北端不在北京城,而在通州的张家湾。南方运送而来的各种物资,只能到通州,要想送到城内,还要走十几里的路程。古代陆路交通十分落后,特别是运输粮食等大宗物资,更是难上加难。

因此,开凿大都至通州的运河,让漕船浩浩荡荡直抵京师,便成为朝野上下格外瞩目的一件大事。

开凿出一条通州至大都的运河,绝非易事。而最难的就是如何找到充足的水源,进行济运。众位大臣纷纷将目光投向房山、门头沟、石景山等地势较高的西部地区。

当时,最被看好的是永定河,但此河水势凶猛,暴虐无常,难以掌控,加之裹挟的泥沙太多,容易造成河道淤塞。因此,这一想法也未能实行。

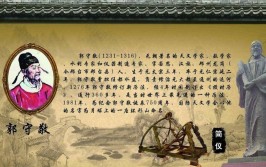

写白浮泉命运的老者,就是元代最伟大的科学家郭守敬。据史书记载,郭守敬,自幼由祖父郭荣抚养,秉承家学,熟知天文、算学,擅长水利。郭守敬勤奋好学,并且有很强的动手能力。十五六岁时,他根据书上的一幅插画,用竹篾扎出一幅测天用的浑仪,做了一个土台阶,把竹浑仪放在上面,进行天文观测。多年后,郭守敬通过数百次测量,结合历史资料,创作出享誉后世的《授时历》,将一年的长度推算为365.2425天,精确程度与理论值只差23秒。不过,最令世界叹服的,还是他所修建的白浮泉引水工程。

白浮泉水,喷涌而出,不仅水量大,而且异常稳定。当年过60的郭守敬,一手拄着拐杖,一手舀起清冽甘甜的泉水,不禁欣喜过望,这不正是引入京城最为理想的水源吗?

很快,一道由郭守敬亲自撰写的奏折——“水利十一条”,呈递给了元世祖忽必烈。其中第一条就是引大都西北六十里外的神山下白浮泉水,作为大都至通州河段的新水源。

从白浮泉引水进京为什么向西绕远?

为了北京的漕运,科学家郭守敬建议并修筑了白浮泉,引昌平县白浮的神山泉至通县张家湾,全长一百六十四里,工程规模相当可观”。从白浮泉引水进京,为什么不走距离最近的直线?为什么向西绕远?西边地势比东边还高?

昌平白浮泉位于西北部,如果沿直线,引水进入京城,途中势必要经过沙河和清河两道河流。然而,这两道河流河谷低下,水流到这里后,根本无法继续南下,流向地势较高的北京城内。因此,唯一的路线,只能西折。

可我们知道,北京自古以来,西高东低,水流向西,相当于逆流,怎么可能?

困顿之中,郭守敬突然想到,为什么不去测量一下这里的地势高低呢?看看怎么水流怎样走向是合理的?这时,他早年在治理黄河时创造的海拔高度理论,就用上了排场。海报高度理论是以海平面为零点的海拔标准概念,比德国大数学家高斯同一理论的提出要早560年。

1264年,升任为副河渠使的郭守敬,奉命来到西夏。为了更好地治理黄河,他沿着黄河河道,逆流而上。一路上,郭守敬时不时地在船头,亲自猫着腰,测量水流。由于海拔越来越高,郭守敬逐渐出现高原反应,头晕胸闷。加之前方河道越加狭窄,河水肆虐,兰州当地一位颇有经验的老者,奉劝郭守敬不要再向前行走,可郭守敬却依旧坚持继续勘测。在郭守敬看来,身为水利官员,一定要掌握第一手数据,才能对河渠治理提出有效的解决之道,一路上,他对所经之处的地形地貌、河流缓急都作了详细记录,画了详细图纸。这为他后来利用河水流速测算,进而发现海拔高度理论奠定了根基。几年之后,在河南开封,郭守敬发现流经此处的黄河流速要比流经北京的河流快得多,同样是东行入海,北京距离入海口,可是比开封距离入海口要近的多,可河水流速为什么会快呢?从小就熟知天文地理的郭守敬,这时突然想到,唯一的解释,就是开封的地势一定比北京的高,而这正是他所发现的“海拔高度理论”的雏形。

不测不知道,一测还真就发现了解决之道。根据这一理论,郭守敬测量发现,白浮泉地势高于西南山麓,白浮泉的海拔为55米,而西南山麓海拔为40米。这也就意味着,引水西行真的是可能的。

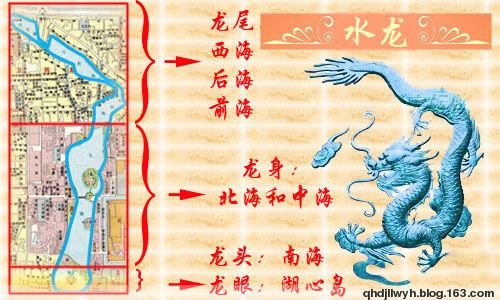

当郭守敬将最终的引水方案呈现给忽必烈和朝中众位大臣们时,大家无不为他的奇思妙想而惊叹。《元史·河渠志》中,记载下他当时向忽必烈的陈述:“上自昌平县白浮村引神山泉西折而南,过双塔、榆河、一亩、玉泉诸水,经瓮山泊至西水门入都城。”“南汇为积水潭,东南出文明门,东至通州高丽庄入白河。”最后“入于潞河,以便漕运”。

这一计划,在当时可谓大胆而精妙。从白浮泉引水至西南,再向东,途中又汇集双塔、榆河、一亩、玉泉等几处泉水,使得京城有了充足的水源供养。

元世祖忽必烈听闻,大悦,随即复任郭守敬为太史令,兼都水监。此时郭守敬已年过60,原本赋闲在家,颐养天年。可为了解决大都用水问题,他拖着年迈的身体,还是站在了修建白浮泉引水工程的堤堰上。

修建第一天,元世祖忽必烈带领文武百官,前往工程一线,以示庆贺。他还下旨,满朝官员一律听从郭太史调遣。1293年秋,白浮泉引水工程全面竣工,大都百姓不再为口干舌燥而顿足,而漕船也可以从通州,直达大都城内的积水潭什刹海。

直到今天,什刹海东岸的白米斜街、烟袋斜街和北京老话中“先有后门桥,后有北京城”的后门桥,都曾留下商贾的脚步,见证往昔的繁盛。站在位于北京地安门南的万宁桥上,元世祖看着这条从通州至积水潭的运河河道,千帆聚泊,盛世繁荣,不由大喜,特赐名为通惠河。而京杭大运河的北起点,也顺理成章地西移至白浮泉。

白浮泉引水至瓮山泊,在以后元代的三百年间,为大都提供了源源不竭的水源。

明朝为何白浮泉引水工程消失了?

直到明朝初年,明成祖朱棣选址昌平区天寿山修建皇陵,担心引水工程破坏皇陵风水,决然废弃。从此,白浮泉引水工程形迹渐失。

再次回看这张绘制于清朝康熙年间的《运河全图》,大运河从通州进京,其北端是京城西北的昆明湖,此时,白浮泉早已不再行使京杭大运河北京段的水源功能,而这一功能再次被人们广泛提起,还要归功于另一位学者。

1936年的一天,一位青年学生骑着自行车,根据史料记载和残存的古河道遗迹,从城内的昆明湖一路向西北,来到昌平的龙山脚下。在这里,他终于看到了白浮泉,这个元代京杭大运河的北端源头。

这个青年学生就是后来著名的历史地理学家侯仁之先生。当时,燕京大学教授顾颉刚先生,开设了一门“古迹古物调查实习”课,作为助教的侯仁之,常常外出调查古迹。

这一天,他在图书馆中,偶然间看到郭守敬引白浮泉水济漕运,钦佩之至,决定亲自去寻找这条行迹渐失的引水路线。

1989年冬,北京大学燕南园步芳斋,一座老式小洋楼里。78岁的侯仁之坐在书房里,反复思忖着刚刚写完的这篇稿子——《白浮泉遗址整修记》。

这是北京市古代建筑研究所所长王世仁特别委托他撰写的。这一天,他显得格外高兴。白浮泉遗址整修竣工,该遗址也被确立为北京市重点保护单位,这些遗迹所投射的古人智慧成果有了传承的可能。

看着稿子,老人家似乎还有些意犹未尽。随后,他又提笔补写了一篇后记“守敬为天文历算及水利工程一代宗师,在元初新历法之制定与大都城之建设中,功勋卓著。缅怀先贤,激励来者,刻石为记,永志不忘。”这篇专为白浮泉遗址修缮而作的碑文,老先生却不惜笔力,以对郭守敬的尊仰作为文章的结尾,可见一代宗师郭守敬在侯仁之心中的地位。

就在侯仁之撰写《白浮泉修缮记》的这一年,张彤所在的北京水利规划设计研究院,承接了亚洲开发银行(ADB)和国家科委合作的一个大项目“北京水资源研究”,这个项目任务艰巨,因为是国际合作,成败关系重大。(张彤1989年工作照)

开题会上,老院长将最难啃的骨头交给了当时还不是工程师的张彤。

搞水利规划,一要有严谨的科学态度,二要坚持与时俱进,三便是具备忘我的敬业精神。身为水利人的张彤,对此深有感触。

可最初,她与水利的结缘,却完全是个意外。

1979年,国家刚刚恢复高考,那时的张彤还是个乖乖女的学生模样,由于之前一直很用功,所以一参加高考,便取得了优异的成绩。那年是成绩出来后填报志愿,对于选择什么样的的专业,张彤一直没有明确的方向。这时,母亲在报纸上看到一句:“将来中国的发展要重视水利建设,水利是中国农业的命脉”,便对张彤说:“清华有个水利系,要不你就学水利去吧。”于是,当时还有些懵懂的张彤便选择了清华大学的水利系。

可当张彤报完水利系,志愿不能更改后,妈妈不知听谁说“水利系是一个特别辛苦的专业,根本就没有女孩子干这个,人家都是分数不够,分到这个专业,你居然让女儿报了这个水利系。”张彤的妈妈听完之后,后悔得不行。短短半年,头发白了一半。

其实,那时张彤对水的认识还很肤浅,仅仅是身边一开龙头就有水的自来水,能够划船的颐和园、北海公园,常去游泳的什刹海、玉渊潭。1975年到顺义学农,目睹了金鸡河洪水漫溢,冲毁农田。也就是这次“偶然”的选择,在青年时期的张彤心中,播下了“水利”的种子,谁承想,这水利工作一干,就是三十多年。

这套规划,成为北京市南水北调配套工程建设的重要依据。而如此重大而宏伟的规划,与白浮泉、与通惠河这个京杭大运河的北京段也有着密不可分的关系!

京密引水渠与白浮泉有什么关系?

让白浮泉的“复活”成为可能的京密引水渠,说来,还与700多年前郭守敬所设计的白浮瓮山河有着另一段缘分。

1960年,华北大旱。北京西部,一直为北京城供水的官厅水库,经预测,水量已无法满足来年的工业、农业用水需求。而北京东北部的密云水库,水量充足。为此,北京市委请示国务院,立即修建京密运河工程。但考虑运河工期太长,无法在短时间内满足应急供水需求,故调整为京密引水工程。与700多年前,白浮泉引水线路一样,京密引水工程也在线路选择上,遇到了坎儿:自西崔村以下,这条引水渠究竟应该往东线支流直接进北京,还是走西线支流绕西山后进北京? 众位水利专家各执一词,各有道理。

京密引水线确认采用西线方案,是北京城市水利建设史上的一项重要决策。如果不仔细探究,就不会发现,这条修建于1960年代的京密引水渠,其渊源同样可以追溯到元代,而其灵感的源泉,仍来自于一代水利工程巨匠郭守敬。

京密引水渠下游,从白浮经阳坊、温泉到昆明湖一段的渠道,约35公里,其流向与几百年前郭守敬领导开挖的白浮引水走向基本吻合。

当年的白浮泉引水路线在今天再次复活,为北京城提供水源。

从白浮泉遗址走下来,对面就是京密引水渠。站在河道旁,只见两岸绿树成荫,河道里一渠清水,这是北京市最主要的水源,北京市民日常饮用的三杯水中,就有两杯是通过京密引水渠输送的。顺着京密引水渠向西再向南,能一直走到颐和园昆明湖。

当年京杭大运河北京段上最主要的调蓄水源地,在今天同样在京密引水渠上发挥着重要作用。而南水北调中线工程,从长江最大的支流——汉江中上游的丹江口水库起,越过黄淮平原,串起黄河,一路向北,直抵北京,通过京密引水渠回补密云水库,而古老的白浮泉也因为这一工程而再次恢复活力。

2013年1月22日,张彤在北京市第十二届政协会议上,提交了她精心准备的提案,呼吁:借2014年南水北调工程进京契机,建议全力恢复白浮泉遗址。这一提案,得到大会一致赞同。

至于为什么会想到地下水的改善,用白浮泉为代表。地下水看不着摸不到,而泉水正是检测地下水充足与否的重要标志。其次,白浮泉具有悠久的历史,具有象征性。白浮泉是北京水文化的标志,如果景观恢复再现,可以让后人更多地了解人类行为对自然生态产生的影响,教育意义重大。

2013年年末,随着大运河申遗项目工作的开展,北京市实施了一系列保护和申遗准备工作,昌平区白浮泉遗址、海淀区广源闸、西城区万宁桥、东城区东不压桥遗址、通州区燃灯塔、通运桥等均进行了不同程度的修缮加固。其中,白浮泉遗址从北京市重点保护单位升级为全国重点保护单位。

如今来到神山脚下,映入眼帘的是昌平新城滨河森林公园。不久之后,在龙山脚下这片土地上,一个占地398公顷的白浮泉遗址湿地公园将全面建成,作为北京市大运河文化带建设规划中的组成部分。这个湿地公园,不仅为人们提供一个亲近自然、休闲娱乐的去处,又能传承大运河北京段的历史文化,让举世惊艳的运河工程再现昔日辉煌。