第一节 交通

一、古道

金世宗大定二十六年(1186年)开辟的庐宁驿道、安庐凤驿道,均经县境。庐宁驿道自庐州(合肥)通江宁(南京),经县境店埠、西山驿等驿站,过东山口,入巢县(今巢湖市)境,长30公里;安庐凤驿道,由安庆经庐州通奉天(北京),在县境沿庐宁驿道西段从店埠向北,经梁园、护城、八斗岭入定远县境,长45.8公里。

民间交往古道:通往巢湖市,南路一条从撮镇,经六家畈、经县境长26.5公里,另一条从撮镇经桥头集、六步山口,长22公里;中路从店埠,经西山驿、东山口,长18.5公里;北路从梁园,经石塘、北山口,长17.5公里。通往全椒县,从梁园经乌龙、小岘山口、巢湖市境,长18公里。通往滁县,从梁园,经黄疃、古城、定远县境的界牌集,长47.5公里。通往定远县:东路从店埠,经梁园、八斗、响导,长43.5公里;西路从卅头,经元疃、白龙、清水桥,长29.5公里。通往寿州从卅头,经元疃、白龙、太平桥,长30公里。县内还有从白龙场,经草庙、店埠、撮镇、长临河至忠庙,长63公里。以上均是经县境长度。

二、公路

(一)主干公路

合蚌公路 民国14年(1925年)开始修建合(肥)蚌(埠)公路,仅就旧驿道整理加宽,是年修好从合肥至梁园段,次年从梁园向北续修,民国18年9月完工,大多系土路面,县境长45.8公里。抗日战争时期,为阻止日军车辆通行,在路上每隔50米挖成深坑,并毁掉桥梁。民国34年,修整路基、桥涵,并征沿路村民每丁300斤碎石敷路。解放前夕,路面、桥梁损坏严重、不能行车。

1956年3月,县投入民工119万劳日,将旧路裁弯取直达42处,长16.2公里,路基加宽到7.5米,路面宽3米,1957年1月完成。1978年进行改造,路基加宽到9.5米,路面铺柏油宽6米,次年完工。1985年进行店埠以北的改造,路面宽18米。预计1990年结束工程。1975年新辟合(肥)店(埠)路(与合蚌路平行),水泥路面,属二级公路,长11.2公里(含县城龙泉路1.7公里),路基宽12米,路面宽9米,1986年元旦通车。县内沿路汽车站有卅埠、店埠、路口、梁园、护城、八斗、响导等。

合浦公路 民国19年(1930年)建成的合(肥)巢(县)公路(合浦公路西段),经县境30公里,系土路面。抗日战争时期,与合蚌路同时被毁。民国36年进行整修,次年铺成碎石路面。解放前夕,路面、桥梁损坏。1955年初动员民工建勤12.6万劳日,进行整修,铺成砂石路面,于第二季度竣工通车。1971年又行改造,路基加宽到9.4米,路面敷柏油宽6米。1985年路基再行拓宽到12米,铺柏油路面宽7米。县沿路车站有卅埠、店埠、西山驿等。

合芜公路 1956年2月至1957年筑成合(肥)芜(湖)公路(原名合裕路),经县境21公里,宽7.5米,用泥夹碎石压成路面宽3米,厚度16厘米。1973年4月进行改造,路基加宽到9米,浇柏油路面宽6米,民工建勤6.08万劳日,当年11月竣工。1984年5月再行拓宽,路基加宽到17米,铺柏油路面宽12米。县内沿路车站有龙厂、撮镇、枣树蒋、桥头集等。

合青公路 1959年3月至1960年11月建成合青路(起合肥经长丰县境至县内青龙厂,又名合造路),经县境26公里。1965年改造成砂石路面,民工建勤7万劳日。1982年,路基拓宽到10.5米,路面宽4米。县内沿路车站有元疃、路集、白龙、青龙、肖凤等。

(二)县公路

店忠公路 1951年建成店(埠)撮(镇)路,1959年延伸至巢湖市的忠庙,改名店忠路。1982年,店撮路段铺成6米宽的柏油路面,撮忠路段铺成3.7米宽的砂石路面,共长33公里,沿路车站有撮镇、长乐、长临河、六家畈、大红村等。

店(埠)高(亮)路 1958年建成土路,1959年铺成砂石路面,宽3.9米,长32公里,沿路车站有龙城、石塘,青春、王集等。

梁(园)古(城)路 1956年建成土路基,1957年至1958年铺上砂石路面,宽4米,长41.2公里。1978年修通至定远县界牌集。沿路车站有张集、黄疃,范店、杨塘等。

店(埠)白(龙)路 1964年至1968年筑成土路基,1980年至1983年铺成砂石路面,宽3.8米,长29公里(分路口至白龙)。沿路车站有大新、高塘、草庙、同心等。

八(斗)范(店)路 1965年筑成土路基,1978年铺成砂石路面,宽31.5米,长19公里。沿路车站有王子城、龙山等。

(三)区乡公路

从1958年至1983年陆续筑成区乡公路22条,总长162.8公里。先为土路基80年代前后,全部铺成砂石路面,晴雨通车。

(四)专用公路

县石料厂专用公路 1976年建成西(山驿)横(山)公路,砂石路面宽3.5米,长4公里。

高亮电灌站专用线两条 1979年建成高(亮)二(高亮二站)公路,砂石路面宽3.5米,长2.5公里;1980年建成高(亮)三(高亮三站)公路,砂石路面宽3.5米,长6公里。

(五)机耕路

村队间还筑有机耕路27条,供农业机械车行驶,全系土路,晴通雨阻。

(六)公路桥梁

过去县内有石拱古桥29座。解放后,公路发展,乡乡通车。在利用古道改建公路的同时也改造了石拱桥。现保存的古桥旧貌仅撮镇桥、石塘桥等,均不在公路上。

60年代前修建的公路桥,多用木架、木面或石台木面,耐久性差。1965年起,开始用钢筋水泥建桥。截至1985年计建大型桥1150米/1座、中型桥405.45米/9座、小型桥1075.5米/70座,涵洞1652个。

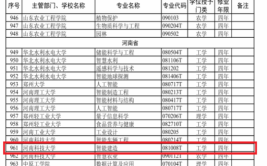

肥东县区、乡公路发展概况表

肥东县公路桥梁概况表

(七)运输

在未建铁路公路之前,县内客货运主要靠船、马、驴、轿、独轮车等,较普遍是肩挑。民国15年至36年,合蚌、合浦公路和淮南铁路建成后,县内外运输初见方便。

1.客运

管属 1954年1月,合肥客车始通店埠、梁园。1955年6月,安徽省汽车运输公司淮南分公司在店埠设四等汽车站。1959年肥东汽车站划归滁县分公司领导。1964年下半年改属省汽车运输公司合巢分公司管辖。1970年4月,筹建客车队,巢湖分公司拨客车661A型200座/5辆,编为巢湖分公司第二车队(简称巢湖2队)。1972年,巢湖二队与肥东汽车站合并,车站负责编排客运线路和班次,组织客运,车队负责组织车辆和货运。1983年,随着行政区划变动,巢湖二队划属合肥市汽车运输公司,编为第九队,1984年九队拥有客车1920座/47辆。

线路 1955年建站后,办理合肥——店埠——梁园1天1个班次的客运,7月增1班合肥经店埠至浦口客车,12月又增合肥经店埠至滁县对开班车。1959年开辟店埠—桥头集、店埠—高亮、店埠—石塘、店埠—古城,店埠一八斗等客运线,每天来回共10个班次。1964年,又辟店埠—大红村、店埠—响导、店埠—古城,店埠—阚集等客运线,每日3次,来回24个班次。1978年,再辟店埠—长临河、店埠—古河、店埠—巢县、店埠—文集、店埠—广兴等客运线。截至1985年从店埠发车至县内外的客运线48条,142个班次。另外,合肥至县内的客运线有合肥一撮镇每日10次,合肥一长临河每日6次,合肥—长乐,合肥一大红村、合肥—湖滨、合肥一桥头集江淮磷矿等处每日各4次、合肥—磨店、合肥一复兴集每日各3次,合肥一费集每日各2次,合肥一店埠每15分钟1次。

肥东县1985年汽车客运线路站点表

附 埠汽车站概况

店埠建汽车站时,租用老街北头1间民房办公。1956年,新建4间平房于现站址。1958年,与公路站合并办公,共有房屋12间。1962年,油库大火,站房化为灰烬。1973年,在原址重建占地面积840平方米的三层楼房,底层售票,二层办公,三层宿舍,主楼东联可容500旅客的候车室,东北通向960平方米的水泥停车场,一座800平方米的大型封闭式车间,还有油库、仓库、宿舍、饭厅计3000平方米。日发送客车约180班次(含店埠至合肥),旅客约8000人。

社会客运 “文化大革命”开始后,国营客运业不正常,社会上出现个体户用自行车送客的现象,以店埠为中心,分送撮镇、石塘、西山驿、梁园等处,多达百余辆,票价比国营客车票高出3至4倍。1970年起,排头一带用自行车改装成小三轮车带客,1981年又改用柴油机发动的8人座位三轮车。1985年底,已发展到2664座/333辆。另有大集体客车6辆,从店埠至合肥往返运客。上述集体和私人的车辆,都经交通部门审查发给驾驶执照和行车证,票价同国营相等,不准增价。这类社会客运的发展,和缓了国营客运的紧张状况。

肥东县历年公路客运量表

2.货运

1955年,省汽车运输公司淮南分公司在店埠设汽车站,负责办理合肥、浦口、梁园、全椒、滁县等处的零担货运,年底即完成13.25万吨公里货运周转量。1964年,划属合巢分公司,是年货运量达5.71万吨。1970年,合巢分公司拨给嘎斯车12.57T/5辆,吉尔车8T/2辆,7618车床1台,充电机1台,水泵1台,编为巢湖二队(后改合肥市汽车运输公司第九车队)。1971年,增添小江淮60T/20辆,解放车10辆。1984年,拥有货车32辆,挂车25辆,营运能力220吨。

解放前,以店埠、撮镇、梁园、长临河等地为物资集散中心,从事挑运、手推独轮车运的约千余人。1953年,县在撮镇、排头,店埠、梁园、长临河、六家畈、双墩等7处成立搬运站(队),员工计391人;运输工具有8人拉大平板车8部、手推胶轮车30部、小平板车59部,另从合肥租赁大平板车4部。这些车辆从事粮食转运和民用杂货内流等运输工作。1955年,县对各搬运站进行一次调整,纳入国家计划。这年运输量即达12.8万吨。同年2月成立县长途运输站,配置平板车750辆、小推车250部,既负责全县各站车辆调配管理,又安排运输货物,协助国营汽车站完成偏僻地区(不通汽车)的货运。1958年,全县装运量骤增至85.7万吨,从业人员1700余名。1959年至1963年,因政策上的失误,集体运输业日渐萧条,有的工人下放,有的自动离职,从业人数下降到300人。1960年,成立地方国营肥东县搬运公司,下辖店埠、撮镇两个搬运大队,随因业务不景气,1961年公司又改为集体,工人精简下放,只剩店埠站20人、撮镇站40人,维持现状。1964年,随着国民经济的调整,集体运输业复苏。县交通局接收了店埠、撮镇、长临、湖滨、长乐、梁园,石塘、桥头集等搬运站(桥头集由原水利运输专业队改编而成),以承担全县物资运输。十年浩劫期间,运输业勉维现状。

70年代初,运输业逐渐向机械化迈进。1971年,店埠搬运站,改装了柴油3轮机14T/7台。1975年,工人们出资购置小江淮8T/2辆。接着,石塘、桥头集、撮镇等站也私人集资,购置了罗马达克、大小江淮、解放牌、大轮拖拉机43T/9辆,逐步淘汰了平板车和大板车,解脱了重体力劳动。1979年6月,恢复县搬运公司(属大集体性质),归交通局领导,下设店埠、石塘、梁园、撮镇、桥头集、长临河等6个搬运站。1980年,公司建立一个直属车队,购汽车37T/7辆。交通局又单独建立一个汽车队,购车30T/3辆。1984年4月,这两个车队合并,成立肥东县运输公司,职工279名,各种货车1340T/27辆,修理机具(含车床)13部,固定资产120.35万元,年总产值76.2万元。

肥东县几个年份货运实绩概况表

1978年后,运输市场为适应经济开放而开放,工厂、机关的运输和个体运输激增。到1985年年底,个体运输汽车已发展到600T/161辆,乡镇成立运输公司有王铁乡、桥头集乡、撮镇镇、店埠镇等。县粮食局、县钢铁厂、县水泥厂、县化肥厂、县纺织厂、县机床厂、县水利局、县建筑公司等都拥有自己的车队。对这支庞大的社会运输力量,县交通局除给以统一管理外,还征收营业额1%的交通管理费,并指导他们相互配合,相互竞争,更好适应经济形势的发展。

肥东县乡镇运输企业1977~1985年发展情况表