在我国古代时期,手工制造业已经非常发达,古人用他们超前的智慧和探索的精神,创造出了第一批手工作品。从石器时代的简易石磨开始,再到陶罐的产生,都是古人在手工业上的探索。这种探索到了周朝时已经大成。周朝的时候,已经有了系统的手工制造业分工,共分为三十多个类别,几乎涵盖了生活的方方面面。

但是,《周礼》成书成代如今还没有定论,主要是先秦时期的典籍中不见关于这本书的记载,最早出现在司马迁的《史记·八书·封禅书》中,当时的名字还叫《周官》。近代学者也有无数人研究成书年代,大家一致认为成书年代分别经过了战国时期的整理,到汉朝时正式成书。虽然并不是周朝人所作,但成书时有大量的周朝资料,应该是参考了周朝国家图书馆相关记载。

《周礼》中关于手工制造业的篇章主要是在《周礼·冬官考工记》中,但是这个却又有了疑点,《周礼》原版中其实大篇章只有五篇,分别是天官、地官、春官、夏官、秋官。根本没有冬官的篇目。现在之所以有,是汉朝时人们补上的。至于原篇中究竟有没有,是不是佚亡了,这个无法下结论。而冬官这个名字,也是汉朝人想当然的加上去的,因为前面分别有春、夏、秋三官,后面没有冬官好像不太对劲。唐朝儒学家贾公彦在《周礼正义·序》中是这样说的:

《周官》孝武之时始出,秘而不传,既出于山岩屋壁,复入于秘府,五家之儒莫得见焉。至孝成皇帝,达才通人刘向、子歆校理秘书,始得列序,著于《录》《略》。然亡其《冬官》一篇,以《考工记》足之。

说是这本书在汉武帝时被人发现,后来刘向父子进行了编录,这里明确说《冬官考工记》是后来补上的。那么,这个《冬官考工记》中记载的制造业在周朝时有可能吗?里面都记载了什么样的制造业?

一、考工记中记载了什么

我们在说里面记载什么时,首先得明白《考工记》的记载和前面五篇有什么不同,前面五篇中,记载的都是官职,而《考工记》中记载的都是工人号,并不是官职,一眼就能看出和前文不是出自一个人之手。另外,《考工记》所记载的东西也注定不能是官职,或者说不能全是官职,也许各个制造业都可以有个总官职,可既然是制造,就得有工人,有匠人,所以全是官职也不现实。

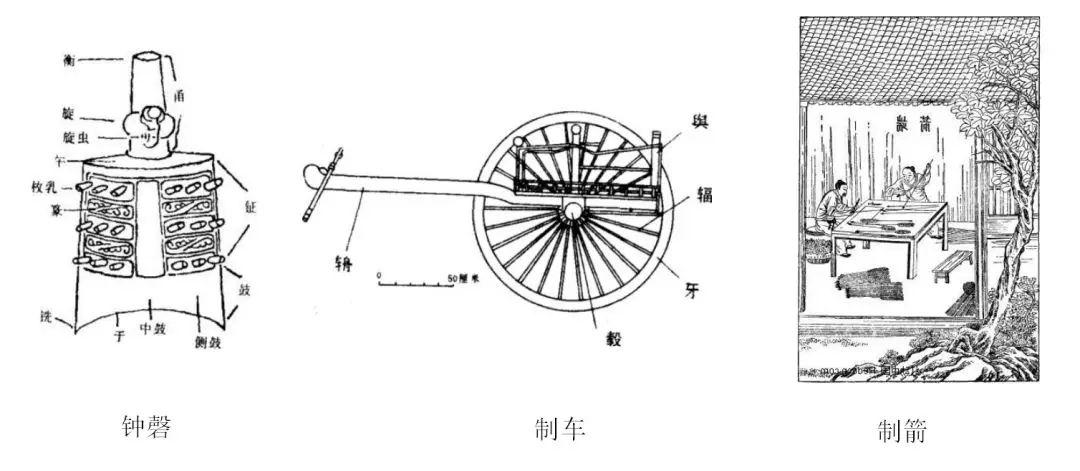

《考工记》共记载了六大类,六大类中分别有:攻木、攻金、攻皮、设色、刮磨、抟埴。攻木主要是木工和木匠,制造的包括但不限于:车轮、车盖、弓箭、长矛、宫室、门墙等等。攻金主要是锻造一类的,制造刀、武器、礼器、比如钟这些。还有一些量具也归工金这个工种来做。攻皮主要是跟皮子打交道,比如做鼓、皮革、甲衣这些。设色主要是负责上色,比如布料上色什么一类的。刮磨主要是负责一些礼器的制作,比如玉器的精加工这些。抟埴则是一些陶器的制作,生活中的锅碗瓢盆这些都归他们制造。

这六大类中,又根据各自的工种被分为了三十来个小类别,也就是各司其职,虽然同属于一个大工种类,但你做什么就是做什么的,不能乱来。比如你是做车轮的就只研究和制造车轮就行,不能由着性子乱来,我车轮做烦了去做车盖吧,这样是不合礼制的。《周礼·冬官考工记·总叙》中记载:

凡攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,搏埴之工二。

我们可以看到正好三十个小职业,共同组成了六大类,这是《冬官考工记》中的全部职业和内容。这些技术在我们现在看来有一些很稀松平常,比如做车轮车盖这些,可有一些却让我们叹为观止,比如上色和攻金刮磨这些,那么这些技术在周朝有可能出现吗?

二、考工记中的技术

我们先来说这个周朝的上色技术,在《冬官考工记》中,关于染色的工种记录,有一种叫“筐人”的工匠记录已经佚失,我们无法知道这个筐人在上色中负责什么,但所幸的是多数都保存了下来。上色工种主要记录在《周礼·冬官考工记·筑氏/玉人》中,里面记录钟氏上色是这样说的:

钟氏染羽,以朱湛、丹秫,三月而炽之,淳而渍之。三入为纁,五入为緅,七入为缁。

这里的这个钟氏不是一个姓钟的人,而是一类工匠的总称,我们能看出来,这时候已经能靠着反复浸染造出各种颜色了。原料主要是丹砂和丹秫,两者混合泡在一起三个月再蒸,然后放入想要染色的羽毛,放几次成就什么颜色是一定的。

这种技术搁现代不是难事,但我们要知道那是在什么年代。而且这种技术在周朝是完全可以出现的,因为周朝时候的服装是有各种颜色的,那不会是天然的颜色,只能是有工匠靠着技术染出来。

再说木匠一类的,在周朝的时候,车是一种很普遍的工具,除了交通外,打仗也必不可少,所以制造车是当时国家的一项重大工程。负责这类的主要是攻木,而考工记中,只数这个大类里面分的小类多,达到了七种。而里面记载的造车轮、车箱、车辕技术已经很发达,而且都非常合理,要求也非常高。这类的主要记载在《周礼·冬官考工记·轮人/輈人》中,我们看造车轮的要求:

凡辐,量其凿深以为辐广。辐广而凿浅,则是以大扤,虽有良工,莫之能固。

里面记载的技术要求很多,我们不能一一举例,而我们举例的意思是想知道周朝时能有这样的技术吗?就这个造车的技术来说,周朝时是可以的,毕竟那时候贵族和王乘车已经很普遍,而且车骑兵也已经开始发展,过渡到春秋战国的时候,车已经成为战场上一种主要攻具。

这些出现在周朝都是没有问题的,但有些工种却是有问题的,主要有问题的出现在攻金这个工种上。

三、考中记中的疑点

我们说考工记关于攻金的疑点并不是质疑当时的技术,而是质疑当时的原料。关于攻金之术,主要记录在《周礼·冬官考工记·筑氏/玉人》中,我们先来看看他们是怎么制造合金的:

金有六齐:六分其金而锡居一,谓之种鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐参分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐金锡半,谓之鉴燧之齐。

这里的金说的是铜,也就是说,这段记载是在说造各种东西需要的铜和锡配比,比如说如果制造鼎这类的大型礼器,需要六分之一的锡配上六分之五的铜。青铜技术在周朝时已经非常发达,这个是不容置疑的。但是,这里面记载了制造大量的兵器法,比如造“削”,也就是刀,比如用来制造“杀矢”。

周朝青铜技术是很发达了,可是铜仍然是贵重物质,这也是为什么他们要把铜叫成金的原因,其实古代时,拿铜当金用的时候多的是,比如春秋战国时,有王动不动赏大臣一车金,您可千万不能当成是我们现代理解的金子,多半是铜,就包括汉朝时,称作金的也有一多半是铜。

另外周朝时候是井田制,土地大量掌握在贵族和王的手里,而农具可以提高生产,比如青铜镰刀什么的,但是这些贵族都不舍得用,用的大多仍然是石刀木工具这些,这都在说明铜的贵重和不易。

所以,大规模的兵器制造,比如弓箭、比如长矛这些,宫廷之中当礼器或者是王的近身仪仗队拿着还可嗵,用以大规模的战争则是不太可能的。里面记载制造杀矢:

冶氏为杀矢,刃长寸围寸,铤十之,重三垸。戈广二寸,内倍之,胡三之,援四之,已倨则不入,已句则不决。

这种费料巨大的东西,到汉朝时治铁发展迅速时规模化生产还有可能,在周朝则不可能。当然了,如果仅仅用于王和贵族打猎所用,那也是有可能的。

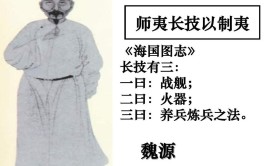

考虑到《冬官考工记》明确记载为汉朝时补上的,由此,我们可以推断出,《周礼》中记载的制造业,应该不是周朝单独的制造业,而是从周朝到两汉这段时期的制造业总和,从周朝到两汉时期,有关重要的制造手工技术都记载在了《冬官考工记》中,是汉朝时补录的时候,结合当时的制造技术一起补进去的。

所以我们在看时,并不能一股脑的认为这些都是周朝就有的技术。可不管怎么说,周朝时候的手工制造业已经非常发达,他们用原始的方法造出了很多东西,并且总结经验留下记录,这才有了后面汉朝的补录。何止是古代这样?在现代机械化的今天,我们的很多技术也是从古代一代代的传下来的,经过无数代人的完善和进步,最终形成了现代化技术,这不正是我们一个文明古国的老古传承吗?