90年代以前,提起出国留学回来,都称作"学成回国”,近30年来,自费出国留学人数几十万,“海归”中的“海待”也越来越常见,对大部分海归,“学成回国”这个词就变成有点心照不宣,名不副实了。

毕业拿到学位=/= 学成,这个真相似乎一直被人们忽略和忽视,但现实中始终海量地存在,我较早意识到这个问题是从我自己89年学习建筑学专业开始的,因为客观而言,建筑设计的入门和提升非常难,毕业时全班有10%能算学成设计就很正常,剩余90%里面一半是可以继续成为合格工程师,还有一半可能会从事建筑及房地产相关行业。

我指的建筑设计学成指的是能够独立构思创作方案,熟练驾驭建筑空间造型语言系统,并具有较高建筑审美水准,具备设计表达的逻辑和技巧。

这是毕业时的初步学成,但建筑设计师如同医生,还要有好的高的职业平台(有好的职业导师),获得各类优质项目(如病例)的历练和培养,十年以上优秀者才能成为专家级建筑师(如专家医生),才能主持复杂专项建筑。

(如专科门诊)。

今天偶尔看到我七年前在建筑系新生入学大会上的发言,心生感慨!

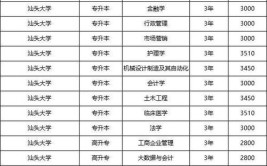

(见图1,图2)

图1

图2

建筑设计专业学成率低长期普遍存在,但绝大部分建筑学院不关心这个,认为学院只是学术性和基础性教学,不需要解决职业性适应问题。

因我同时又是建筑教育产品的用户,每年招收毕业生,带教年轻人——因此我很着急,就琢磨着去解决 建筑学毕业生毕业未学会做设计这个老大难的问题,一开始我就发现现行教学体系中缺乏很多设计所需知识体系,教学中缺失了很多必要的课程如 《建筑立面造型语言系统》,《建筑策划与分析》,《视觉表达与传播》,《建筑类型常识与认知》等等,于是我试图从建筑设计课程体系改善角度去解决这个问题,因此,重新建构了“一主三辅”课程设计新教学体系,但是这个体系需要打破现行建筑学的教学计划和教学方式,更无奈的是学院老师反馈,没有人能开教我构想的这些新课,建筑学院里越来越多的博士毕业的中青年老师,他们被引导得只聚焦发论文、升职称,已经远离建筑设计实践,可能都不会做设计了。

那么,真相就是很多不做设计(或不会做设计)的老师在教学生,然后这些海量的学生毕业以后是要靠设计谋生的。

——这是多么荒诞的现实!

这也是除了客观原因很难之外,建筑设计专业学成率低的主观原因。

但是,师傅引进门,学艺靠自身。

即便是现在这样有不足的课程体系下,在这样不匹配的师资下,我们是否可以提升学成率呢?答案是肯定的,这也正是建筑设计这门学问的特殊性,日本建筑大师安藤忠雄没有建筑学教育背景,木匠出身,靠自学和考察成才。

法国建筑大师包赞巴克回顾建筑学院没学到什么,但在名师事务所实习获益终生。

我国也有类似的建筑大师,还有一些跨专业学成建筑设计的有成就者。

他们的共性是热爱建筑设计,并持之以恒地自学、体会、积累、内化,终于可以达到设计创作的较高境界。

学设计没有捷径,要靠持续动脑练手,广泛阅读考察,贯通建筑与生活世界的联系,最终打开“设计之天眼”,转换成为设计师的头脑。

在学校学设计时要转变生活状态,摆脱高中应试教育带来的被动上课的惯性,应该以设计教室和图书馆为主要自学场所,每周的设计课是和老师交流的机会,类似建筑师与业主的汇报交流。

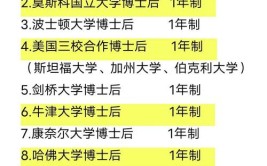

(见图3.图4)

图3

图4

学设计能达到的三种状态大致分为三个层次:最高层次是 达到创作者/研究者的水准,兼具艺术修养和科技技能;这肯定是达到了我所提出的学成标准。

第二层次就是大部分合格的建筑设计工程师,具有全过程设计经验和技能,能较好地管理工程项目。

这类工程师动手能力大于思维和审美力,第三层次就是绘图员,很多未学成的毕业生起点就只能是绘图员,如果在绘图工作中有手无心,不思考不积累,那么成长就很慢,长期徘徊在第三层次。

能否从第三层次进阶,取决于从业者自身的努力!

还有取决于对设计工作的热爱!

(见图5,图6)

图5

图6