从生产端审视农业,暴雨、干旱、台风等极端天气都会影响植物的生长和产量。传统农业的脆弱性,决定了农产品稳定供应的难度。

丽水市青田县阜山乡的“植物工厂”,正面回应了这样的难题。

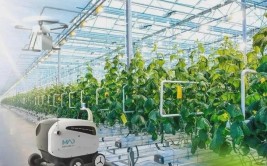

这里完全不像人们熟悉的蔬菜大棚,而更像一座现代化工厂的生产车间,湿度被精准地控制,只不过这座“工厂”露天建在山间。山坡梯田上矗立着一排排深色的圆筒,上面悬空种满了绿叶蔬菜,但看不到一点土壤。无人机来回飞行运输菜苗,发出低沉的嗡鸣。

这样的场景在过去很难想象。由于地处500米以上的山地丘陵,阜山要发展工业极为困难,而在寸土寸金的山间,耕地更是稀缺。

农业的现代化成为破题之匙。通过令人眼花缭乱的技术手段,植物得以始终处于最佳生长状态,并尽可能高效地吸收利用各种营养物质。

换句话说,就是要达成对现有资源的极致利用与发挥。

攀高

一平方米山地能种几棵蔬菜?在阜山乡双溪村,答案是800—1000棵。

这得益于雾耕技术的推广应用。在偌大的雾耕“植物工厂”内部,2.4米高的圆形立筒鳞次栉比,鲜嫩的绿叶蔬菜螺旋盘绕在筒体上。筒内的气雾装置喷洒出细密的水珠,均匀淋灌在植物根系上。

“我们借助工业手段为农作物提供生长所需的所有条件。”丽水市农林科学研究院高级农艺师徐伟忠告诉,设施农业之所以成立,是因为现代科技已经掌握了植物新陈代谢的秘密。

从本质上说,植物生长所需的营养元素均是可溶于水的无机盐离子。“只要把这些无机盐按比例配好,溶在水里提供给植物就行了。事实证明,这样能使营养吸收得更快,能量效率也更高,因为植物不需要很长的根须了。”

这片100亩的“植物工厂”,曾是无人问津的荒山。去年5月,为破解山地的撂荒之困,阜山乡建起了青田首个山地生态雾耕项目,并于8月下旬试运营。雾耕栽培使零碎的块状空间得以垂直利用,而立柱立管的离地化栽培则实现了肥水气稳定供给,在实现占地面积最小化、空间利用最大化的同时,彻底打破了传统农业“靠天吃饭”的桎梏。

看似科幻的场景,只是“植物工厂”的光鲜外表。真正让人感到惊奇的,是隐匿其后的技术核心。

“狭义的‘植物工厂’指的是在室内实现生态模拟,以灯光代替日光等全科技化生产。但这样的植物工厂成本极高,很难推广。”徐伟忠说,阜山的“植物工厂”核心在于利用无人机空中协作,实现播、种、收的室内工坊式作业,大大节省人力,提高生产效率。

经过19年的持续试验,雾耕栽培技术不断迭代升级,主要体现在播种方式和耕作模式上。

“青菜的种子经过水合处理,只需要2个小时就能发芽出苗。我们使用小颗粒种子种绳机,以20厘米至40厘米的间隔,将种子均匀播撒在种绳里。这是叶菜雾耕的第一道工序。”在“植物工厂”的加工车间,徐伟忠指着不停运转的设备告诉,播种完成后,工人会用绕线机将种绳均匀缠绕在立筒上,并附加一层保湿膜,然后通过无人机将立筒运送至指定位置。

通过无人机运输,每小时能完成约50个立筒的安放,较人工运输效率倍增。从播种、运输到收割,基地已经实现了果蔬种植全过程的机械化高效栽培。以一亩地为单位计算,亩产量可达畦作栽培模式的5倍。

这种高效、集约的生产模式,对阜山而言属于“对症下药”。受制于人多地少、山多田少的农情实际,如何有效提高农业综合生产能力、提升农业生产效益,成为核心要务。

“山地雾耕技术是目前的最佳答案。它不占用原有农业产业资源,向上索要空间,有盘活荒地、利用山地的优势。凭借雾耕基地项目,我们既能发展产业,又能开展研发,不断迭代技术,打造以科技为内核的山区农业现代化发展样板。”阜山乡乡长洪弟说。

引强

“现在愿意投身传统农业的年轻人变少了,因为寒耕暑耘实在是太乏味、太辛苦了。”洪弟坦言,阜山重视发展农业高科技还有深层次的诉求,那就是“把农业变得像现代企业一样酷,以此吸引年轻一代投身其中”。

独特的自然地理条件、专业的技术支撑等优势,不出所料地吸引了众多农业企业的目光。去年,在阜山乡的积极招引下,浙江道和道农业科技有限公司落户双溪村,负责雾耕基地的运营和销售,不仅如此,在徐伟忠团队的牵线搭桥下,基地还招引了8名大学生负责日常管理。

以雾耕基地为核心,阜山乡正在规划建设雾耕共富园区,利用林下空间种植芳香类作物、打造蜗牛养殖场,同时在山顶建民宿、观景平台,丰富研学、农旅体验,促进园区生态效益到经济效益的转化。

实际上,通过引进农业企业激活农村资源要素和产业潜力的探索,在阜山乡并不是新尝试。

2016年,阜山乡引进丽水市轩德皇菊开发有限公司,先后投入5000万元在陈宅村及周边村连片种植1200多亩梯田皇菊,成为全省种植规模最大的皇菊生产基地。如今,基地严格按照有机产品种植标准进行生产,最大程度确保皇菊的天然品质。

“皇菊不是什么地方都能种植的,必须远离市区、周围环境没有工业污染,土地得是沙壤利于排水。”公司负责人蔡资亮告诉,当地优越的自然条件,为企业生产的皇菊添了一抹宝贵的“绿”,为了不破坏当地的生态环境,基地的生产设备也进行了更新,“我们摒弃了传统的炭火烘干机,并全部换成更节能、环保的热泵烘干机。新设备在烘干过程中对温度、湿度和时长的把控更精准,在保障脱水质量和效率的前提下,皇菊的品相也更好。”

皇菊种植也让附近200多名村民实现了在“家门口”就业。7年来,仅发放农民工工资就超过1200万元,且每年通过土地流转为村集体增收约34万元,有效拓宽了当地村民增收致富的渠道。

而在过去,这些种植皇菊的山地因农民外出务工而抛荒。如今在企业的现代化管理下,闲置土地得以重新利用,一年种水稻、一年种皇菊,每年举办观花赏菊活动……“稻菊轮种”的新模式,也让阜山这个传统农业乡实现了美丽风景和美丽经济的“双丰收”。

谋新

在“十里不同天”的农田里,新技术的引进至关重要,然而,技术革命并不意味着对传统的抛弃。相反,它是传统的延续和升华。在精耕传统农业的同时,阜山也在寻找着新的增长点。

青田山多地少,加上土地高度碎片化,很难发展出农业主导产业。但在业内,稻鱼共生的名声如雷贯耳。吴庄村拥有良好的生态环境、优质的水源和连片的稻田,然而由于年轻劳动力流失、村庄日渐空心化,大量农田面临抛荒,更糟糕的是,由于缺少先进的管理技术,稻苗被鱼、鳖大量食用,收成惨淡,农民也因此失去了发展产业的热情。

吴岳灿决定为传统农业的“复兴”做些事情。2022年,身为村党支部书记的他在乡镇干部带领下前往丽水学院,就稻渔综合种养项目发展现状和前景展开交流学习,并赴云和县稻渔综合种养基地考查。经过长期的规划、探讨和交流,去年,吴庄村以“百博入乡镇”行动为契机,与浙江省高校领军人才、青年优秀人才、丽水学院生态学院副教授马力“搭上了线”,获得了稻鱼、稻鳖综合种养的“技术外援”。

与此同时,“有形之手”持续发力,阜山乡引导吴庄村发动乡贤之力,成功招引在广东事业有成的陈小华返乡创业,于2023年8月成立青田县锦垠湾农业开发有限公司,谋划打造百亩稻渔共养基地。经过数月的开荒、翻耕,目前已建成稻鱼基地40亩、稻鳖基地40亩。

在此期间,马力为基地提供了有力的技术支持。通过公母分养、合理喂养等方式,当地成功解决了昔日的种养难题,就在本月,新一轮建田插秧、鱼鳖幼苗投放工作顺利完成。

在阜山,农业的发展并不局限于“种什么”,而是更多地把精力投在“怎么种”上。

2012年,周宅村乡贤成立青田县开维果业有限公司,从新西兰引进黄肉猕猴桃高端品种“云雾金果”,但在实际种植中,农民发现这个品种并不适合阜山的气候。

怎么办?开维果业选择了技术创新之路。通过仿生栽培,当地以最少的人工干预营造最贴近原生态的猕猴桃生长环境,并以自然生态循环实现了种植全程“零农药、零化肥、零膨大剂”。经过2年多的“边科研边试种”,开维果业成功在去年培育出了猕猴桃新品种“开维一号”。

“‘开维一号’的抗性强,不易得病,口感也更甜糯,果实软熟后的糖度最高可达25.2,超过了市面上的其他品种,每公斤售价达到了60元。”基地负责人王玉影告诉,现有的200多亩猕猴桃园,今年总产量预计将达到15万公斤。

从抛荒农田到“植物工厂”,从传统产业到科研育种,从靠天吃饭到根据不同的地理、产业基础选择不同的发展模式——很显然,在阜山,农业现代化不仅是路径选择,更是未来发展所面向的最高境界。

丽水日报 付名煜 通讯员 吴平 江千姿

本文来自【丽水市传媒中心】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt