考察人员有:李零(北京大学中文系教授)、李孝聪(北京大学历史学系教授)、邓小南(北京大学历史学系教授)、鲁西奇(武汉大学历史学院教授、文研院邀访学者)、韦正(北京大学考古文博学院教授)、王睿(故宫博物院考古所研究员)、刘未(北京大学考古文博学院副教授)、马孟龙(复旦大学历史学系副教授、文研院邀访学者)、付马(北京大学历史学系助理教授)、于志霖(北京大学历史学系博士研究生)、韩笑(北京大学文研院院长助理)、王瑞(北京大学文研院行政助理)、任超(摄影师)。

本文系此行的考察日志,由付马撰写,马孟龙校订,于志霖、王睿增订,澎湃分三篇刊发。

2019. 06. 21

阴有小雨,微凉。

兵分两路,李零、王睿、任超在甘肃省考古所王永安的引领下赴宁县、正宁县参观遗址和出土文物。

大队人马8:40出发前往庆阳北石窟。

考察队取002县道西南行,盘下董志塬后,进入茹河谷地,到达北石窟寺寺沟窟群。

该窟群位于茹河、蒲河两水相汇之处的台地上,是东西、南北交通的十字路口。

茹河、蒲河河谷自古以来行旅不绝,沿岸遍布石窟,此地因开窟密集,故名寺沟。

当地文物工作者为考察队介绍了石窟的整体情况。

北石窟寺的开凿肇始于北魏。

其后,西魏、北周、隋、唐等朝代开窟造像活动不绝,尤以唐代为多。

北石窟寺半数石窟为唐代窟,但主要是小窟。

石窟寺在清同治年间被回民起义焚毁,荒废至近代。

北石窟最大的特点是雕像全为石雕,因此制造过程非常困难。

考察队首先考察寺沟窟群的主窟165窟。

考古专家韦正教授为队员系统地讲解石窟寺的形制和造像。

韦老师指出,考察石窟寺应当首先关注其建筑结构。

从建筑的角度,石窟寺本质是对地面寺院建筑的模仿。

现在所见的石窟寺遗址多数是石窟寺的内室,其外室往往已经损毁。

在古代礼佛活动中,只有少数人能够进入内室巡礼。

韦老师提示队员观察石窟寺入口两面侧壁、壁龛以及侧壁上梁孔痕迹,引导大家想像石窟寺前室的规模和形象。

窟前地面发掘是复原石窟寺外殿结构的重要步骤,此窟前柱洞已不可见,需要考古发掘来发现。

前室后壁正门两侧有两尊高大立像,左为天王,右为力士。

戴头盔者应为天王,而力士则从不带头盔,但给力士披甲穿靴,显示了民间特色。

通常天王、力士造像各自搭配成对出现,这种不对称的搭配反映了地方造像的特色。

天王力士像外侧各有一只对称的卧狮雕像,造型清奇。

韦老师指出,云冈第6窟出现现存最早的天王形象,而力士形象则是在洛阳时代的龙门石窟中才开始出现,流行于唐代。

这里出现了早期的力士的形象,或可推测其年代。

前室后壁和侧壁的许多不规则小龛则为后代加开。

考察队进入洞窟内室考察。

洞窟为佛殿窟,空间高大。

正壁、侧壁前塑有七尊立佛造像,反映了七佛信仰的主题,主尊应为释迦佛。

佛像高8米,造像体积庞大,富有力量感,反映云冈石窟的造像风格。

韦老师指出,七佛造像应一字排开,此窟为适应空间,在两侧壁各立两佛,显示出地方造像的特点。

窟顶模仿天幕形象,四边雕刻佛本生、佛传故事。

此点与敦煌的表现方式类似,而不似云冈、龙门则表现在空间下部。

韦老师指出,北石窟的地理位置在北魏平城时代处于河西经固原到平城的通路上,其艺术题材很可能也吸收了来自河西的因素。

正室前壁入口右侧雕阿修罗像,三头四臂,各手中持法器。

前壁入口右侧则雕一尊骑象菩萨像,或为普贤。

韦老师指出,通常阿修罗配帝释天或梵天等天界诸神出现,但此窟中却配菩萨出现,再次反映了地方石窟自由创作的特点。

在前壁东西两侧还对称雕刻两尊交脚弥勒菩萨像,反映了弥勒上生信仰。

邓老师与韦老师讨论七佛、三世佛、千佛信仰的联系。

韦老师认为三者本质相同,都反映佛法不可灭的思想。

北石窟寺历代题记极有价值,其中一则宋代题记反映了政和八年种师道“统五路兵出鄜延”的历史事件。

不少元代石刻题记及明清墨书题记仍有待进一步识读整理。

10:15左右,考察队乘车从茹河河谷前往蒲河河谷,沿河谷南行至小河湾谷口。

下车步行进入小河湾谷地,考察石道坡古道遗址。

在当地文物工作者带领下,队员在细雨中沿泥泞湿滑的山路靠近遗址。

谷口有唐代所开石窟遗迹。

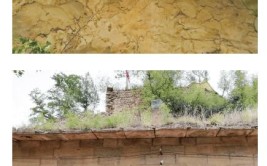

古道在山壁青石上开出,这在土质松散的黄土高原地带实属难得。

道路循山壁向上,沿河谷方向向东延伸。

道宽约1.8米,中间深刻两道独轮车辄。

考察队在湿滑的古道中东行,观察山川形势。

此路被认为是汉代东西交通干道萧关道的一段。

考察队队员对此说颇有质疑。

西来行旅出茹河谷后,取蒲河谷地继续南走入关中似乎更佳。

马孟龙老师指出,西汉初期北地郡郡治彭阳县就在董志塬上某地,武帝迁郡治于马岭县后才将彭阳县迁至塬下。

观此古道更像由蒲河河谷上塬去旧彭阳县的道路。

石道坡古道遗址

11:18,考察队乘车前往汉彭阳古城。

古城遗址位于庆阳市镇原县彭阳乡茹河北岸台地。

继续取道002县道沿茹河河谷西走。

茹河河谷很早即为古人所用,是沟通关中和陇右的丝绸之路重要路段。

沿途时见河岸台地上有古代烽燧遗址,在滚滚黑云衬托下,颇有历史感。

11:31,考察队在古城东南角停车,沿东墙向北踏查古城遗址。

古城南墙已被破坏,当地村民在南墙处建造一排房屋。

北墙外开有耕地,考察队得以靠近北墙,测量夯层11-12cm,推测城墙应是宋城。

12:13,考察队驱车继续取002县道沿茹河河谷西行。

车窗外偶见对岸有石窟挂壁。

12:50,到达镇原县城。

安史之乱以后,固原一带陷蕃,迁原州于此。

在县城用午餐,吃平凉羊肉。

李老师、鲁老师在隔壁用汉餐。

13:34,乘车前往镇原县博物馆参观,正值午休闭馆。

13:50,馆长来开门并引导考察队入馆参观。

与之前的市县博物馆一样,镇原县博的一些重量级文物也被征调至北京,陈列在国家博物馆的“丝路孔道”展览上,与考察队擦身而过,譬如“秦二十六年铜诏板”实物。

庙渠乡老虎嘴遗址属新石器时代常山下层文化,遗址出土可连接的套水管引人注目。

《西禅院记碑》出土于彭阳古城,其正面为北宋开宝五年宁州丰义县《重修西禅院记》,背面为《周显德二年五月六日存留禅院记》。

碑文显示彭阳古城在后周至北宋初年为丰义县所在,城中建有西禅院。

背面碑文列举功德主人名,多有带安、史等粟特胡姓者,对研究唐宋之间陇东地区胡人动向极具价值。

可惜博物馆将石碑背面对墙陈列,令考察队员想尽办法不得视其全貌。

14:40,考察队离开镇原县,从茹河谷地南下翻越黄土塬,前往泾河谷地。

先取S303省道向东南,再改走003乡道南下。

乡道在黄土塬之间蜿蜒上下,车窗外是夏至日的濛濛烟雨,视线里只剩下一条前路。

经046县道、042县道后,到达位于泾河谷地中的平凉市泾川县。

15:25,到达泾川县博物馆,雨不停歇。

博物馆的重头展览是东厅的大云寺窖藏佛像展览。

据讲解员介绍,2012-2013年间,在泾川县大云寺遗址先后发现两处佛像窖藏坑,出土大量佛陀、菩萨石雕,雕像皆面部朝西排放,均有破损。

韦正老师指出,这应是该寺收藏历代毁坏佛、菩萨像(包括三武一宗灭佛活动所毁雕像),在宋代统一埋藏。

窖藏坑附近出土的大中祥符六年龙兴寺地宫铭文砖亦可印证这一判断。

韦老师从北周、隋、唐佛教造像的风格讲起,以展厅陈列的文物为实例,对佛像进行断代,并品评佛像的工艺。

其后,博物馆工作人员引导考察队员参观库房,特意展示了新近征集的对宋代泾原路职官研究颇具价值的《宋会仙亭记》碑,并赠送馆藏图录。

16:47,考察队在雨中驱车前往王母宫山,考察王母宫石窟。

王母宫山正位于泾河支流汭河汇入泾河之处。

王母宫石窟开凿于北魏太和初年,是陇东地区年代最早的石窟寺。

洞口较狭窄,正壁有近代雕佛像一尊,考察队从左侧进回廊进入内室,洞天大开。

内室空间高大,为中心柱塔庙结构,中心柱前壁砌为前室后壁,雕像已不存。

可见中心柱两侧、后壁与内室墙壁皆分三层开龛造像。

据当地文物工作者介绍,穹顶和上层的龛都在1920年代海原大地震中受到严重破坏,本次考察只能在地面瞻仰最下层龛。

韦正老师指出,此窟非常重要,堪称“小云冈”,是云冈模式向西传播的实例。

观其规模,即使置于云冈的石窟群中也属体量较大的洞窟。

考察队重点考察中心柱南面龛。

其下层龛塑释迦、多宝二佛对坐像,反映了法华信仰法华经变和交脚弥勒是云冈石窟中最常见的造像题材。

韦老师顺次解说该龛的其它细节。

龛顶门楣共有两层7(9)佛,反映了当时流行的七佛信仰。

龛底左下角有力士托举形象,应是中亚希腊化地区的文化因素,演化自希腊柱。

出石窟后,考察队转往石窟旁陈列室参观北魏永平三年《南石窟寺之碑》、北宋天圣三年《重修回山王母宫颂》碑以及元代八思巴文《镇海寺之碑》等石碑文物。

17:55左右考察队到达位于泾河北岸的南石窟寺。

其主石窟主室的形制和造像题材与北石窟类似,同为大型佛殿窟,在正壁和两侧壁前塑七佛立佛像,在前壁入口两侧塑对称交脚弥勒菩萨像。

18:15出发去平凉。

上312国道沿泾河河谷西行。

泾河河谷远较茹河河谷宽阔平坦,从泾川到平凉一路,沃野千里,而夏至日的雨一刻未停。

同日,李零、王睿、任超一行先至宁县石家遗址考古队住址观摩库房中的出土文物,王永安介绍了遗址发掘的基本情况。

中午到达正宁县博物馆,馆长刘小枫介绍了战国至秦汉时期祭祀对象要册湫的方位、相关遗物和尚存的祭祀情况。

要册湫在正宁县东南湫头乡,附近曾出土宋宣和三年《重修孚泽庙碑》,现藏正宁县博物馆。

碑文云:“县之部有镇,曰要册,镇有庙,曰孚泽,为昭祐显圣王之祠。

”所谓“昭祐显圣王”,亦“齐天圣烈显应盖国大帝黑池龙王”。

每年的农历四月初八,尚有四川、贵州等地的乡民前来祭祀,奉上猪头等祭品,并摘取要册湫周围松树上的松针带回乡里。

在博物馆用餐后参观了博物馆所藏的碑刻和博物馆的历史陈列。

在大雨中赴要册湫进行实地考察,立于塬上,沟底即为要册湫但只可见到浓荫遮蔽。

几欲下到沟底以探究竟,无奈雨大路滑而作罢。

李零老师则是二至而未得一观。

一行转赴罗川镇参观。

大雨中于22:30抵达考察队所下榻宾馆,入住。

2019. 06. 22

阴有小雨。

8:35,考察队出发前往崆峒山景区,8:55分到达。

为节省时间,全体队员仅在景区外下车远眺崆峒山。

随后雨势渐大,考察队乘车取G22青兰高速穿崆峒山,前往宁夏自治区固原市泾源县。

从崆峒山收费站上高速,途经崆峒山隧道,在沿川子收费站下高速,进入泾源界。

泾源县是泾河河源所在,地在六盘山东侧,是固原南下进入关中的咽喉之地。

10:05,考察队到达位于泾源县果家山秦回中宫遗址。

遗址位于县城东1公里处,在泾河支流香水河北岸的台地,俯瞰河谷。

当地文物工作者扼要介绍了遗址的情况。

遗址出土大型夔凤纹瓦,与陕西临潼秦皇陵等地出土夔凤纹瓦片相似。

遗址还出土排水管等建筑构件,显示当地曾有大型地面建筑。

李孝聪老师关心遗址是否发掘出柱础。

目前尚无。

李孝聪老师指出,回中宫即秦始皇取道泾源巡游陇西、北地时驻跸中途的行宫;回中宫南临的河谷应当就是当时所取的御道回中道所经之地。

香水河河谷至今仍是泾源县南下的交通干道。

当地高速公路基建对遗址造成了较大的破坏,公路正穿过了遗址。

李零老师提示,遗址出土的重要文物除保存在当地文管所外,尚有一部分收入河北工业大学建筑博物馆。

考察过程中细雨霏霏,气温低至13度。

遗址面积广大,植被茂盛、地面泥泞湿滑,考察队出于安全和时间考虑,没有进入遗址中做进一步考察。

如李零老师所言,此行只能凭空瞻仰这座属于秦皇汉武的行宫遗址。

10:20,考察队出发前往固原市隆德县。

考察队乘车取道G22青兰高速,翻越六盘山。

青兰高速上打通六盘山隧道,今日已无需六盘越岭。

六盘山山体宽厚,汽车正常行驶10余分钟方开出隧道。

六盘山西侧阴云笼罩,但尚无风雨。

出六盘山后,便进入隆德县境内。

隆德县城为宋笼竿城故地。

北宋初年,名将曹彬之子曹玮总领泾原路军事兼知渭州(平凉),收降陇山(六盘山)一带蕃部,将宋朝的军事势力向六盘山以西扩张,并建笼竿城。

该城建成后,不仅是宋方在陇山以西的主要军事政治据点之一,也成为其与蕃部贸易交流的重要口岸。

考察队经过一番取舍,决定先前往好水川宋夏古战场遗址考察。

取道青兰高速西行,再取202省道北上驶往西吉县兴隆镇。

到兴隆镇东南单家集村向东取乡间小路好兴公路东行,一路坑洼泥泞。

12:45,到达陈田玉村,即宋夏古战场遗址之一。

上世纪70年代,当地平整农田时出土大量带有刀伤箭痕的人马尸骨遗骸,被认为是宋夏好水川之战的古战场。

如今河谷中种满玉米,一望无边。

田间隐隐有一条清流,载不动水道中的生活垃圾,这或是当年的好水?经过土地平整、垦殖,古战场遗址早已面目全非。

此时天空放晴,战云尽散,村里有钟声响起。

邓小南老师、刘未老师等都对传世文献所记夏军以信鸽设伏的细节产生质疑。

尚平等学者依据兴隆镇、陈田玉村及该村所在的今好水川河谷所发现的大量人骨、马骨、箭头等遗物及其分布状况,结合文献记载,推测宋方首先在今兴隆镇附近遭到伏击,而后向东沿今好水川河谷逃亡,沿途持续承受夏军的追击(参见尚平:《宋夏好水川战场位置再探》,《宁夏师范学院学报》2018年第9期)。

鲁西奇老师结合当地山川形势,认为这一判断还可以再斟酌。

考察队就近在兴隆镇街边饭店用午餐。

14:52,出发前往羊牧隆城遗址。

其地在兴隆镇火家集村,今称火家集古城。

北宋真宗天禧元年(1017)依邪没笼川筑城,取其蕃语地名作羊牧隆城,属渭州。

据当代学者研究,“羊牧隆”即“黑水”之意。

仁宗庆历三年(1043)分渭州笼竿城置德顺军,羊牧隆城更名隆德寨,隶德顺军下。

金改德顺军为州,隆德寨为县。

元迁隆德县于笼竿城,即今隆德县所在,羊牧隆城渐废。

古城东依葫芦河,西望葫芦河支流滥泥河,今日火家集村就分布在羊牧隆古城址东部沿葫芦河一线。

考察队从古城北墙外玉米田进入古城址,踏查北城墙。

北城墙保存较完整,城墙中段外侧有一方形耳城。

城内外都已开为梯田,向东可望见葫芦河河道,向西可望见滥泥河谷,亦密布农田。

16:10,出发前往固原市。

考察队乘车取S202省道北走,并入G309国道向西吉县偏城乡方向行进。

沿途黄土原上可见保存较好的方形戍堡,李孝聪老师提示此应是清末镇压回民起义时所建戍堡。

17:20到达偏城乡偏城村。

偏城古城位于村中,依山而建,应为北宋怀远寨。

宋仁宗明道元年(1032),镇戎军筑赤藁城,取名怀远寨。

后隶属德顺军,是德顺军与镇戎军之间的重镇。

怀远寨依山而建,形制呈三角型。

这一形态在现存西北宋代寨堡中相当常见,两道城墙自河谷沿山体向上修筑,并于山顶汇合;第三道城墙则往往顺河谷展开,共同围住城寨。

考察队沿东城墙上山,踏查古城遗址,并一览关山形势。

偏城怀远寨航拍1

偏城怀远寨航拍2

18:10,结束对古城的踏查,取309国道,乘车前往固原市。

18:40到达固原市内用晚餐。